— C’est gentil de venir me tenir compagnie, mon lieutenant ! Vous allez voir comme on est bien ici ! Fait un peu humide peut-être, mais on a plus d’air qu’à l’intérieur ! Et où est-ce que nous allons ?

— Marche toujours ! Et ne fais pas le malin, mon bonhomme, sinon il pourrait t’en cuire ! Allez, en avant ! grogna l’autre.

Pour toute réponse, Gracchus enleva ses chevaux et, mettant pour un moment de côté sa nouvelle dignité de cocher princier, se mit à chanter à tue-tête, avec son plus bel accent de gamin des faubourgs, la vieille marche des soldats d’Austerlitz :

« On va leur percer Le flanc,

Ran tan plan tirelire plan !

On va leur percer le flanc,

Que nous allons rire !... »

Rire ? Marianne, tapie dans le fond de sa voiture, n’en avait aucune envie, mais cette marche belliqueuse, clamée par la voix joyeuse du jeune cocher, lui convenait tout à fait. Elle était bien trop en colère pour avoir peur, même une minute, de ce Savary et de la raison pour laquelle il l’avait fait arraisonner aux portes mêmes de Paris.

A l’hôtel de Juigné où l’on arriva peu après, Marianne comprit qu’il y avait, là aussi, quelque chose de changé. Visiblement, on ravalait. Il y avait partout des échafaudages, des bacs de plâtre, des pots de peinture abandonnés par les ouvriers, leur journée terminée. Malgré cela et malgré l’heure tardive (10 heures venaient de sonner à Saint-Germain-des-Prés) un grand concours de valets en tenue rutilante et de personnages de tous ordres s’agitaient dans la cour et dans les antichambres. De plus, au lieu de conduire Marianne au premier étage, dans l’antichambre poussiéreuse sur laquelle ouvrait le petit bureau, bourré de cartons et si mal meublé, du duc d’Otrante, le jeune lieutenant de gendarmerie la remit à un gigantesque majordome tout en panne rouge et poudre de la maréchale, qui ouvrit majestueusement devant elle un salon du rez-de-chaussée, un salon où tout proclamait une fidélité absolue au goût du Maître. Ce n’étaient que meubles d’acajou massif, victoires et grilles de lion en bronze doré, tentures vert sombre tissées d’abeilles, lustre pompéien et allégories guerrières répétées en stuc sur tous les panneaux. La dernière touche était donnée par un énorme buste de l’Empereur, couronné de lauriers, jaillissant d’une gaine de marbre épaisse comme un pilier et à laquelle Marianne trouva des airs de stèle funéraire.

Au milieu de tout cela, une dame en robe de taffetas mauve et mantelet de velours noir, capote de paille de riz garnie de dentelles de Malines et de branches de lilas, allait et venait avec agitation dans le bruissement de ses soieries. C’était une dame entre deux âges, dont le visage noble et le grand Iront pensif offraient un mélange de douceur et de sévérité mais ce visage-là, Marianne le connaissait pour avoir souvent vu, chez Talleyrand, la chanoinesse de Chastenay, demoiselle de haut rang et de bel esprit dont on disait qu’elle avait eu, jadis, un faible pour le jeune et maigre général Bonaparte.

A l’entrée de Marianne, elle arrêta sa promenade fiévreuse, regarda l’arrivante avec surprise puis, avec une exclamation de joie, se précipita vers elle, les mains tendues :

— Chère grande artiste !... Oh ! pardon ! Je veux dire : ma chère princesse, quelle joie et quel soulagement de vous trouver ici !...

Ce fut à Marianne de s’étonner. Comment Mme de Chastenay savait-elle le changement intervenu dans sa situation ? La chanoinesse eut un petit rire nerveux et entraîna la jeune femme vers un canapé défendu par deux rébarbatives victoires de bronze.

— Mais il n’est bruit dans tout Paris que de votre si romantique mariage ! On en parle presque autant que de la disgrâce de ce pauvre duc d’Otrante ! Savez-vous qu’il n’est plus question de gouvernement de Rome pour lui ? L’Empereur, à ce que l’on dit, est de la dernière colère contre lui à cause de ce grand autodafé qu’il a fait de tous les dossiers secrets et de toutes les fiches de son ministère. Il est exilé, vraiment exilé !... C’est à n’y pas croire ! Mais... où en étais-je au juste ?

— Vous disiez que l’on parlait beaucoup de mon mariage, madame, murmura Marianne ahurie par ce flot de paroles.

— Ah ! oui ! Oh !... c’est tellement extraordinaire ! Savez-vous, ma chère, que vous êtes une vraie cachottière ? Dissimuler ainsi l’un des plus grands noms de France sous un pseudonyme ! C’est d’un romantisme !... Mais, remarquez bien que je ne m’y suis jamais laissé vraiment prendre. J’avais deviné depuis longtemps que vous étiez une véritable aristocrate et quand nous avons appris la nouvelle...

— Mais comment l’avez-vous apprise ? insista Marianne doucement.

La chanoinesse marqua un temps d’arrêt, réfléchit un instant, puis repartit, plus volubile que jamais :

— Comment était-ce donc ? Ah ! oui... la grande duchesse de Toscane en a écrit à l’Empereur comme d’une chose tout à fait extraordinaire ! Et tellement touchante ! Cette jeune et belle cantatrice qui acceptait d’épouser un malheureux, tellement disgracié de nature qu’il ne consent jamais à se montrer à qui que ce soit ! Et, qui plus est, cette belle artiste se révélait être de vieille race ! Ma chère, votre histoire doit faire à cette heure le tour de l’Europe. Mme de Genlis songerait à vous mettre en roman et quant à Mme de Staël on dit que vous l’intriguez au plus haut point, qu’elle rêve de vous rencontrer.

— Mais... l’Empereur ? Qu’a dit l’Empereur, insista Marianne à la fois abasourdie et inquiète de tout ce bruit fait autour d’une union qu’elle avait cru pouvoir garder secrète et qui avait été presque clandestine.

Il fallait que la cour de Toscane fût une rude potinière pour que les larges ondes concentriques de ses bavardages eussent déjà couvert tant de chemin !...

— Ma foi, je ne saurais trop vous dire, lit la chanoinesse. Tout ce que je sais, c’est que Sa Majesté en a parlé à M. de Talleyrand et a fort cruellement moqué le pauvre prince d’avoir donné pour lectrice à l’ex-Mme Grand, la propre fille du marquis d’Asselnat.

C’était bien de Napoléon cela ! Il devait être furieux de ce mariage et il avait trouvé bon de passer sa colère sur le dos de Talleyrand... en attendant sans doute de s’en prendre à Marianne elle-même, d’où cette invitation... pressante du nouveau ministre de la Police. Pour changer de sujet de conversation, elle demanda :

— Mais d’où vient, madame, que nous nous retrouvions ici, et à pareille heure ?

Instantanément, Mme de Chastenay perdit son bel enjouement de mondaine pour retrouver l’agitation à laquelle l’entrée de Marianne avait fait diversion.

— Ah ! ne m’en parlez pas ! J’en suis encore affreusement bouleversée ! Imaginez que je me trouvais en Beauvaisis, chez de bons amis qui ont là-bas un domaine enchanteur et qui... Bon ! Imaginez-vous qu’un grand diable de gendarme est venu, ce matin même, m’y chercher au nom de M. le duc de Rovigo qui me réclamait d’urgence ! Et le pire est que j’ignore absolument pourquoi, ou ce que j’ai bien pu faire ! J’ai laissé mes pauvres amis dans la dernière inquiétude et j’ai fait un voyage affreux, à me demander sans cesse pourquoi l’on m’arrêtait, en quelque sorte. J’étais si déprimée que je suis passée, un moment, chez le conseiller Réal pour lui demander ce qu’il en pensait et il m’a vraiment pressée de venir ici sans plus tarder... tout retard pouvant être gros de conséquences ! Ah ! ma chère, je suis dans un état... Il je suis certaine que, pour vous, c’est tout pareil.

Non, ce n’était pas pareil. Outre que Marianne s’efforçait de conserver un sang-froid absolu, elle avait certaines raisons d’imaginer que les ordres la concernant n’étaient pas gratuits... encore qu’elle n’eût tout de même jamais pu penser que Napoléon irait jusqu’à la faire arrêter pour avoir osé se marier sans sa permission. Mais elle n’eut pas le temps de partager avec sa compagne ses propres inquiétudes. Le majestueux huissier reparaissait et informait Mme de Chastenay que le ministre l’attendait.

— Seigneur ! gémit la chanoinesse, que va-t-il m’arriver ? Faites un bout de prière pour moi, ma chère princesse !

Et la robe de taffetas mauve disparut dans le cabinet du ministre laissant Marianne à sa solitude. Il faisait chaud dans cette pièce où les fenêtres étaient hermétiquement closes, mais les taches de. plâtre et de peinture qui émaillaient les vitres prouvaient que, pour le bon état du mobilier, il valait mieux les tenir fermées, du moins tant que durerait le ravalement de l’hôtel. Afin de mieux respirer, Marianne ouvrit le grand manteau cache-poussière qu’elle portait sur une robe de légère soie verte et desserra les brides de satin de sa capote. Elle se sentait lasse, moite et sale, donc dans les conditions les moins favorables pour affronter un ministre de la Police. Elle aurait donné n’importe quoi pour un bain... mais quand aurait-elle la possibilité de se baigner ? Lui permettrait-on seulement de rentrer chez elle ? A quel genre d’accusation allait-elle avoir à faire face ? Il était assez dans les habitudes de l’Empereur de cultiver la mauvaise foi quand il avait quelque raison de rancune et Marianne se souvenait de certaines scènes de leurs amours passées, pleines de passion, mais pleines d’orage aussi, qui ne laissaient pas d’être inquiétantes.

La porte se rouvrit :

— Si Madame veut bien me suivre...

L’huissier venait de reparaître et ouvrait largement devant elle un grand et luxueux cabinet de travail qui ne rassemblait en rien à celui de Fouché. Là, assis à une table d’acajou fleurie de roses et dominée par un immense portrait en pied de l’Empereur, un beau garçon brun à l’œil de velours, mais aux traits un peu mous, travaillait ou faisait mine de travailler à un dossier. En le revoyant, Marianne se souvint d’avoir déjà rencontré le duc de Rovigo et, en même temps, se rappela qu’il ne lui était pas du tout sympathique. Sa mine, à la fois suffisante, hautaine et toute pleine d’intime satisfaction, était de celles qui lui avaient toujours porté sur les nerfs. Le fait qu’il n’eût même pas levé les yeux à son entrée aggrava encore l’antipathie et la mauvaise humeur de Marianne. Bien que cette attitude peu courtoise fût sans doute de très mauvais augure, la jeune femme décida qu’il était temps de faire respecter, sinon sa personne, du moins son rang et le nom qu’elle portait. Au point où elle en était...

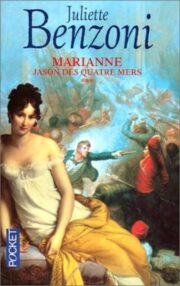

"Jason des quatre mers" отзывы

Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.