— Qu’est-ce que Madame la princesse a décidé ?

La voix anxieuse de Gracchus tira Marianne de sa méditation. Après une pareille nouvelle, il ne pouvait plus être question de musarder le long du chemin. Il fallait rentrer et vite ! Privé de son soutien, Francis cessait d’être dangereux. Elle adressa au jeune cocher un sourire rayonnant, le premier aussi joyeux depuis que l’on avait quitté Lucques.

— En avant, Gracchus ! Et le plus vite possible ! Il s’agit de rentrer à Paris dans les plus brefs délais.

— Est-ce que Madame se souvient qu’elle n’a plus de chevaux de poste à sa voiture ? Si nous allons au train que nous menions en partant, ceux-ci crèveront avant que nous ne soyons à Lyon et, si Madame permet, ce serait bien dommage !

— Je n’ai pas l’intention de tuer mes chevaux, mais je désire que nous fassions des étapes aussi longues que possible. Ainsi, pour ce soir, nous irons plus loin ! En avant !

Avec un soupir résigné, Gracchus-Hannibal Pioche se hissa sur son siège, fit tourner sa berline sous l’œil déçu de l’aubergiste qui accourait déjà vers cette élégante voiture si bien attelée et, touchant ses bêtes du bout de son fouet, lança la voiture sur la route d’Orange.

Les chevaux de Marianne ayant fait la preuve de leurs qualités exceptionnelles et Gracchus celle de son habileté, la berline de voyage, tellement crottée et poussiéreuse que l’on n’en distinguait plus ia couleur et encore moins les armes, se présentait, à la nuit tombante, à la barrière de Fontainebleau (1). Et la jeune femme ne put retenir un soupir de soulagement en voyant s’allumer aux portiques des nobles pavillons dus au génie de Ledoux les lanternes de l’octroi. Enfin, elle était arrivée !

La joie qui l’avait envahie à Avignon et lancée à fond de train sur la route de Paris s’était, à vrai dire, un peu tempérée comme elle avait aussi paru se refroidir chez les Français à mesure qu’elle avançait vers la capitale. En traversant les villes et dans les auberges, Marianne avait rapidement découvert qu’un peu partout on considérait le renvoi de Fouché comme une catastrophe, moins d’ailleurs par sympathie pour le personnage que par solide antipathie envers son successeur. Les bruits les plus divers couraient mais, le plus généralement, on pensait que Napoléon avait renvoyé son ministre pour complaire à sa femme et, du coup, tous ceux qui, de près ou de loin, avaient trempé dans la grande Révolution s’étaient mis à trembler, tant pour leur situation de fortune que pour leur sécurité. Napoléon semblait vouloir donner le pas au « neveu de Louis XVI » sur le général Bonaparte. Et, en outre, on craignait en Savary l’homme aveuglément dévoué à son maître, l’homme sans largeur de vues, sans pitié et sans noblesse, le gendarme impérial, l’homme capable d’exécuter inexorablement n’importe quel ordre, fût-il monstrueux. Les royalistes surtout se souvenaient avec horreur de ce que Savary avait pratiquement été le bourreau du duc d’Enghien. Bref, Marianne avait découvert avec stupeur que les Français, désorientés et apeurés, n’étaient pas loin, de décerner à l’intendant Fouché un brevet de sainteté et que, en tout cas, ils étaient à peu près unanimes à le regretter.

« Moi, en tout cas, je ne le regretterai jamais ! s’était-elle promis, se souvenant avec rancune de tout ce qu’elle avait eu à endurer par lui. D’ailleurs, ce Savary ne m’a jamais rien fait à moi, nous ne nous connaissons même pas ! En conséquence, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais avoir à craindre de sa nomination. »

Mais, malgré ces pensées réconfortantes, elle ne put retenir un mouvement d’humeur en voyant les hommes de l’octroi visiter sa voiture avec un soin parfaitement inusité jusque-là.

— Puis-je vous demander ce que vous cherchez ? lança-t-elle avec impatience. Vous ne supposez tout de même pas que je tienne un tonneau d’eau-de-vie caché sous mes coussins ?

— Les ordres sont les ordres, Madame ! répondit un gendarme qui sortait juste à ce moment de la maison de l’octroi. Toutes les voitures arrivant à Paris doivent être visitées, surtout si elles viennent de loin. D’où venez-vous, Madame ?

— D’Italie ! répondit Marianne. Et je vous jure que je ne transporte ni marchandise de contrebande ni conspirateur dans ma voiture. Je rentre chez moi, voilà tout !

— Vous devez avoir un passeport, lit le gendarme avec un sourire narquois qui montra d’impressionnantes dents blanches sous une grosse moustache aussi velue qu’une brosse et peut-être un passeport de M. le duc d’Otrante.

Apparemment, ces passeports-là étaient mal vus et elle bénit le sort qui faisait désormais d’elle une fidèle sujette de la grande duchesse de Toscane. Elle montra fièrement le passeport que lui avait fait tenir galamment, trois jours après son mariage, le comte Gherardesco.

— Celui-ci porte la signature de Son Altesse Impériale la princesse Elisa, grande duchesse de Toscane, princesse de Lucques et de Piombino... et sœur de Sa Majesté l’Empereur et Roi... comme vous le savez peut-être ? ajouta-t-elle ironiquement en prenant un plaisir narquois à détailler tous ces titres pompeux.

Mais le gendarme était apparemment imperméable à toute ironie. Il était très occupé à épeler avec difficulté, sous la lumière de la lanterne, le nom inscrit sur le papier officiel.

— Marianne-Elisabeth d’Assel... nat, de Villeneuve... princesse... Sarta... non, Santa Anna...

— Sant’Anna ! rectifia Marianne impatientée. Puis-je remonter dans ma voiture et reprendre ma route ? Je suis très lasse... et de plus il commence à pleuvoir.

C’était vrai. De grosses gouttes, rondes, lourdes comme des pièces de monnaie, commençaient à tomber, formant autant de petits cratères dans la poussière de la voiture. Mais, sous son bicorne, le gendarme ne parut pas s’en soucier. Il jeta à Marianne un coup d’œil méfiant.

— Vous pouvez remonter, mais ne bougez pas ! Faut que je voie quelque chose.

— J’aimerais bien savoir quoi ? s’insurgea Marianne furieuse de le voir rentrer dans la maison avec son passeport. Est-ce que ce butor s’imagine que j’ai de faux papiers ?

Ce fut un vieux maraîcher, dont la charrette pleine de choux venait de s’arrêter le long de la berline, qui lui répondit.

— Faut pas vous impatienter, M’dame ! C’est comme ça pour tout l’monde et tous les sacrés bons sangs d’jours qu’fait c’sacré bon sang d’ciel ! Sont d’venus tatillons qu’c’est à n’y pas croire ! Moi qui vous cause, j’suis bon pour démolir mon chargement d’choux, des fois que j’cacherais d’dans un sacré bon sang d’conspirateur !

— Mais, enfin, que se passe-t-il ? Il y a eu un attentat ? Un criminel s’est échappé ? On recherche des bandits ?

En fait, Marianne n’était pas loin d’imaginer que Napoléon la faisait rechercher pour la punir de s’être mariée sans son autorisation.

— Rien d’tout ça, M’dame ! Y a seulement qu’ce sacré bon sang d’Savary y s’imagine qu’y a pu qu’lui qu’est un bon sujet d’I’Empereur ! Et j’te fouille, et j’t’interroge. Et qui c’est qui l’a couvé ? Et qui c’est qui l’a pondu ? Y veut tout savoir, c’gars-là !

Le maraîcher eût sans doute continué longtemps ses confidences si le gendarme moustachu n’était réapparu, mais cette fois précédé d’un jeune sous-lieutenant imberbe et tiré à quatre épingles qui vint vers la voiture, salua négligemment et, enveloppant Marianne d’un regard insolemment appréciateur, demanda :

— Vous êtes Madame Sant’Anna, à ce qu’il paraît ?

Outrée du ton employé par ce jeune blanc-bec, Marianne sentit la moutarde lui monter au nez.

— Je suis, en effet, la princesse Sant’Anna, articula-t-elle en détachant bien les syllabes... et on me dit Altesse Sérénissime... ou Votre Seigneurie, au choix, lieutenant ! On dirait que l’on ne vous enseigne pas beaucoup la politesse dans la gendarmerie ?

— Du moment que l’on nous enseigne à faire notre devoir, c’est amplement suffisant, remarqua le jeune homme, nullement ému par le ton hautain de la jeune femme. Et mon devoir, c’est de vous conduire immédiatement chez le ministre de la Police, Altesse Sérénissime... si vous voulez bien prier votre femme de chambre de me laisser la place !

Avant que Marianne, suffoquée, eût pu répondre, le lieutenant avait ouvert la portière et était monté dans la voiture où, machinalement, Agathe se levait pour lui laisser la place près de Marianne. Mais celle-ci retint fermement la jeune fille par le bras.

— Restez là, Agathe ! Je ne vous ai pas ordonné de vous lever et je n’ai pas pour habitude de laisser n’importe qui s’asseoir auprès de moi. Quant à vous, monsieur, j’ai sans doute mal compris ? Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire ?

Obligé de se tenir inconfortablement courbé faute de pouvoir s’asseoir, le jeune lieutenant grogna :

— J’ai dit que je devais vous conduire sans délai auprès du ministre de la Police. Votre nom a été déposé à toutes les barrières depuis plus d’une semaine. Ce sont les ordres.

— Les ordres de qui ?

— De qui voulez-vous que ce soit ? Du ministre de la Police, M. le duc de Rovigo, donc les ordres de l’Empereur !

— Cela reste à voir ! s’écria Marianne. Allons donc chez M. le duc de Rovigo, puisque vous semblez y tenir. Je ne serais d’ailleurs pas fâchée de lui dire ce que je pense de lui et de ses subordonnés... mais, jusque-là, j’entends rester maîtresse chez moi ! Faites-moi la grâce d’aller vous asseoir auprès de mon cocher, jeune homme ! Et, pendant que vous y serez, montrez-lui donc le chemin ! Sinon, je vous jure que vous ne me ferez pas bouger d’ici.

— C’est bon ! J’y vais !

De très mauvaise grâce, le jeune gendarme descendit et alla rejoindre Gracchus qui l’accueillit avec un sourire goguenard.

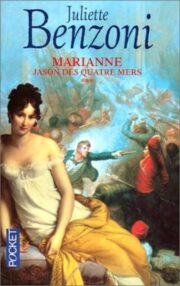

"Jason des quatre mers" отзывы

Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.