– Ты не сердишься? – спрашиваю я.

– Сержусь? – Виктор с таким удивлением смотрит на меня, будто у меня выросли жабры, и говорит: – Ты понимаешь, Хилз, что я с тобой сделал? После всего что случилось, я люблю тебя, и умираю, и вдребезги разбиваю наши сердца. – Он смотрит в сторону. – Ты хочешь, чтобы я сердился на тебя? О Господи, Хилари, это невозможно!

– Если ты знал о Гордоне, тогда почему молчал?

– Боялся, что ты порвешь с ним, – отвечает Виктор и добавляет тише: – или оставишь меня. Боялся и того, и другого, не знаю, чего больше.

Подбрасываю монетки на ладони: пятицентовики, пенни, четвертаки. Смотрю на них, не понимаю, что это деньги, как будто они часть того мира, который я покинула давным-давно и уже успела забыть о его существовании.

– Тебе нужно лечь в больницу, – говорю я.

– Нет, дитя мое. Никаких больниц.

– Подожди до конца Рождества, Виктор, почему мне нельзя провести с тобой Рождество?

– Лейкемия, – объясняет он. – Поражен спинной мозг.

– Рождественские праздники всего девять дней.

– Мне могут сделать пересадку спинного мозга, но, как правило, это не помогает. И это страшно болезненно, Хилари. – Виктор закрывает глаза. Вздрагивает. – Боли уже начались.

– Я приготовила тебе подарок. Храню его у миссис Беркл. Ничего особенного. Первое издание «За гранью добра и зла». – Вытираю глаза рукавом его рубашки. Переспрашиваю: – Спинной мозг?

– В больнице мне попытаются удалить все клетки спинного мозга, и нормальные, и пораженные лейкемией. Загонят в таз иглу и будут вытягивать спинной мозг, – рассказывает Виктор. Приподняв бровь, искоса бросает на меня взгляд. – Ты купила для меня Ницше?

– Как же ты все это представлял себе? Я вернусь поздно ночью и обнаружу твой труп? Черт бы побрал тебя, Виктор! – В моем голосе появляются скулящие ноты. Слова с трудом пробиваются сквозь стиснутые зубы.

– Чего ты от меня добиваешься? Чтобы я поехал в больницу, где мне будут удалять костный мозг; чтобы меня убил не мой собственный мозг, а тот, что мне пересадят? Что в твоем плане хорошего? Он никуда не годится, – говорит Виктор.

Размахнувшись, бросаю в лампу всю пригоршню монет. Монеты рикошетом отскакивают от стены, осыпается штукатурка. Те, что попали в неоновую трубку, заставляют ее спазматически мигать и жужжать.

– Ты мне оставил записку? – тихо спрашиваю я.

– Не плачь, – просит Виктор, сам заливаясь слезами.

Наступает утро; Виктор помогает мне сложить в машину мои вещи. Он хочет, чтобы я забрала все его книги. От двух до четырех часов утра, когда квартира уже достаточно проветрилась, мы снимали с полок том за томом. Виктор заставил меня написать на первой странице каждой книги свое имя рядом с его, чтобы утвердить меня в праве собственности.

Рассказал мне кое-что о самоубийствах. Как всегда у Виктора, весьма убедительные факты. Рассказал, что чаще всего саморазрушительное поведение проистекает из чувства вины, ассоциируемой с Эдиповым комплексом, хотя, впрочем, к нему это не относится. Рассказал, что в античной Греции у верховных правителей, архонтов, хранился набор ядов, и любой гражданин, явившись в ареопаг, мог получить яд, убедительно объяснив архонтам, почему он хочет умереть. Рассказал и о том, что доктора используют яд чаще, чем остальные самоубийцы, а среди психиатров самоубийц больше, чем среди врачей других специальностей. Газ не сработал, по словам Виктора. Только вызвал сильную рвоту. Но у него достаточный запас транквилизаторов и болеутоляющих. Смертельная смесь. И пройдет не один час, пока обнаружат его тело.

– Послушай, – сказал он в ответ на мои мольбы, – даже Паскаль утверждает, что легче умереть, чем жить с постоянной мыслью о смерти.

– Не знаю я никакого Паскаля, – ответила я. – Не знаю даже, почему он так известен.

– Узнаешь, – возразил Виктор с многообещающей улыбкой и протянул мне книгу.

Мы разработали планы на будущее. Я не вернусь в Бостон. Не вернусь к матери, не пойду работать чьим-то помощником. Я поеду в университет. Сегодня же отправлюсь на машине в Пенсильванию, прямо в университет, заполню анкету для поступающих на ветеринарное отделение и потребую собеседования.

– Ты прекрасно говоришь, – убеждал меня Виктор. – Ты – умница, только постарайся расслабиться.

Подробно обсудили с ним, о чем я буду говорить. Виктор велел мне не бояться. И первый раз я не боюсь.

Зимнее утро прекрасно, как на картинке: плотный снежный покров с корочкой льда, на снегу тени от веток деревьев и гребешков крыш. Небо такое синее.

Когда я забираюсь в машину, выясняется, что ехать не могу: ничего не вижу от слез. Я не рыдаю. Но никак не могу успокоиться, слезы льются потоками. Тогда Виктор, опустившись на колени в снег, наклоняется ко мне и сжимает меня в объятиях. Мы терпеливо ждем, когда иссякнут слезы, и, наконец, они высыхают.

– Твой отец будет так тосковать по тебе, – говорю я Виктору. – Это разобьет его сердце.

– Его сердце уже не раз было разбито, Хилз, – возражает Виктор. Он уже все обдумал, говорит уверенно, как доктор, который ставит диагноз.

– Из-за твоей мамы? – спрашиваю я.

– Из-за нее, да. Из-за всего. Хочешь знать, как поступила бы сегодня моя мама? Если бы она была сейчас здесь, передо мной, то взяла бы меня за руки и сказала: «Сын, ничего не говори отцу. Просто сделай это. Отца оставь мне». А потом, когда все было бы кончено, ей удалось бы совершить чудо. Она сумела бы убедить его в том, что мне не оставалось другого выхода. Она вдохнула бы в него мужество. Может, ей даже удалось бы заставить его улыбнуться, кто знает? А потом, много позднее, забралась бы в чащу леса, как умирающая кошка, и рыдала бы там, пока на небе не показались бы звезды.

– Ответь мне, Виктор, – прошу я, – только честно: какой мне следовало быть с тобой? Как вести себя, какой быть? Более веселой, или ласковой, или серьезной?

– Тебе следовало носить больше синего, – шутит Виктор, поддразнивая меня. – Это выгодно оттеняет твои глаза. Видишь, какое сейчас небо над головой? Это твой цвет.

Над нами безоблачное небо, бездонная синева.

Виктор покрывает поцелуями мое лицо. Он целует меня без передышки, и мне никак не удается поцеловать его в ответ. Протягивает мне записку, которую написал прошлой ночью. Она сложена вчетверо и с одного конца склеена скотчем. Беру ее у Виктора, сжимая при этом его руку.

Машину веду не я, кто-то другой. И не Виктор машет мне вслед рукой, не его вижу я в боковом зеркальце. Это кто-то другой. Еду по Халлу так, будто впервые попала сюда или как человек, который так привык к этому месту, что ему и в голову не придет уехать отсюда. Думаю о Викторе: вот он возвращается к парадной двери, сбивает снег с ботинок, преодолевает своей легкой походкой один пролет за другим. Представляю, как он, достав из кармана рубашки сигареты, садится у порога нашей квартиры и выкуривает на площадке свою последнюю сигарету.

Думаю о Гордоне: вот он запирает отцовский дом, возвращается к своей привычной жизни в Бостоне. Представляю, как он забивает деревянными планками окна, выключает воду, набрасывает простыни на мебель в гостиной. Интересно, проедет ли он потом мимо моего дома и посмотрит ли на окно нашей квартиры под самым завитком крыши? Подумает, что я там с Виктором. Подумает, что хорошо бы повидаться со мной, если я догадаюсь спуститься вниз.

Что бы я только ни отдала, чтобы навсегда остаться с Виктором, не уезжать никуда из нашего дома, где неровный пол, какие-то странные, тускло светящиеся лампы, скошенный потолок, на который я так часто смотрела, пока Виктор спал рядом со мной. Интересно, обрету ли я вновь когда-нибудь семейный очаг, совью ли в другом месте такое же уютное гнездышко.

Ясно вижу, как Виктор гасит окурок, пристально смотрит на дубовую дверь нашей квартиры. На лице его странное, незнакомое мне выражение, смысл которого понятен ему одному: решительное и боязливое одновременно, оно не для посторонних глаз. Не спеша поднимается на ноги, долго медлит у порога нашей квартиры; но все же открывает дверь и входит.

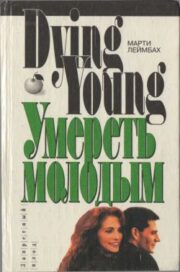

"Умереть молодым" отзывы

Отзывы читателей о книге "Умереть молодым". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Умереть молодым" друзьям в соцсетях.