Потом примчался в город Коломну казацкий атаман Ванька Заруцкий со своим удалым станичным воинством и увез Марину с мальчиком. И с тех пор про нее в Коломне разные слухи ходили да небывальщины. Узнали горожане, что полонили Марину в Астрахани, назвали ворухой, а сына ее – воренком, а Заруцкого Ваньку, последнего царицыного заступника, в Москве на кол посадили.

Катилась по земле русской Смута… Бояре московские польского королевича Владислава на трон захотели: присягали ему, крест целовали. Поляки да литовцы озверели совсем – видно, кровь их братьев, в Москве при свержении первого Самозванца пролитая, им в голову крепко ударила. Как во хмелю они были, по русским городам да деревням рыскали, бесчинствовали, святые церкви и монастыри разоряли, людишек порубили да пожгли – без счета… Народ простой Владислава на трон не хотел – был у него другой заступник, князь Димитрий Михайлович Пожарский, который под Москву из Нижнего Новгорода ратных людей привел, захватчиков из златоглавой столицы гнать. Да только бояре московские, начальные, князя Пожарского на царстве видеть не хотели: больно князь смел да крут, своего наворотит, не послушается, поостеречься надобно!

Ванька Заруцкий со своими казаками донскими и запорожскими за Марию Юрьевну да за сынка ее стоял, а бояре в Москве все сговаривались да переговаривались, сговориться никак не могли. Нужен им был царь слабый да хилый, а еще лучше – увечный какой или вовсе слабоумный, чтобы сидел тихо да родовитым фамилиям не перечил. Вот и избрали они в цари молодого Михаила Федоровича Романова, сына митрополита Ростовского Филарета, в миру – Феодора Никитича, боярина Романова, которого в монахи при злодее Годунове насильно постригли. Думали, царь молодой, умом не больно острый – сидеть будет тихо, не пикнет! Царенок – одно слово! Впрочем, иные поговаривали, что царенок еще себя покажет, умом-то он смолоду прост, да сердцем горяч!

Привезли царицу Марию Юрьевну из Астрахани с воренком, сынком ее кудрявым, снова в Коломну, да уже не в палаты пышные, а в башню кремлевскую. Здесь ее пленницей и держали, а сына на Москву отвезли да там и убили. Однажды, когда Алена уже при Брусенском монастыре Успения Девы Марии жила, игуменья монастырская вызвала Алену к себе и спросила:

– Хочешь за ворухой ходить? В башне ее прибираться, еду ей носить?

– Почему я, матушка игуменья? – удивилась Алена.

– Знаю, девица, твой отец за Самозванца пострадал, стало быть, ты к ворухе сочувствие имеешь. Признавайся, имеешь?

– Имею… – опустив голову, покаянно призналась Алена.

– Вот и ходи к ней, коли жалеешь, – решила игуменья. – Кому ж еще? А мне докладывать будешь: что воруха говорит, о чем просит, что на уме у нее, не хочет ли сбежать?

– Откуда я, матушка игуменья, такие страсти узнаю?

– Слушай да примечай – вот мой сказ! Велено нам из Москвы кого из сестер или с послушания к ворухе приставить. Вот тебя и приставлю.

Игуменья властно взяла Алену за подбородок и пытливо заглянула ей в глаза. Алена поняла: матушка игуменья тоже втайне сочувствует пленнице и потому хочет приставить к ней друга, а не врага. Потому она матушке игуменье противиться не стала и в башню каждый день ходить стала. Только в разговоры с Мариной не вступала: боялась, что и у стен, тем паче у таких толстых, крепких да холодных, есть уши, и если она, Алена, на пленницу не донесет, другие радетели найдутся.

После казни отца и матушкиной нежданной смерти стала Аленка очень осторожной, хоть и девчонкой застали ее эти беды. Нрава смелого да горячего не потеряла, крепости духа не утратила, но жизни научилась. Поняла, затвердила накрепко: на Руси язык распускать не стоит, за каждым углом – доносчик! Поначалу она из дальнего, рязанского монастыря сбежать хотела – на волю вольную рвалась, а потом тамошняя матушка игуменья сироте втолковала, что в мир ей никак нельзя, что в миру ее погибель ждет – как дочь государева преступника.

– Так ведь в монахи Шуйского постригли, мне-то нынче беда какая? – не поверила Алена.

– Ваську-то окаянного в монахи постригли, это верно, – согласилась рязанская игуменья, – только ведь Самозванец – все едино Самозванец. И вдова его – воруха. А отец твой их, говорят, жалел.

– А вы, матушка игуменья, разве царицу Марию Юрьевну не жалеете? – усомнилась Алена. – В Рязани да в Коломне многие ее жалеют.

– Жалеют-то жалеют, только вслух не сказывают! – объяснила игуменья. – И ты молчи! И в мир ни ногой: живи при нас, чем тебе плохо? Мы тебя, сироту горемычную, жалеем, к постригу не принуждаем, вот ты и живи… Не беги в мир: в ссылке очнешься или в остроге. Здесь твое место, Аленка!

Когда к власти пришел молодой царь Михаил Федорович Романов, Алена Литвинова вернулась в родную Коломну и жила послушницей при Брусенском монастыре Успения Девы Марии. Укрывалась за его стенами от страшной участи дочери государева преступника.

Коломенский воевода князь Приимков-Ростовский, прозванный Кутюк, был, в общем-то, не злым и не жестоким человеком, и если кого ему приходилось губить, как незадачливого Алениного родителя, то губил он по служебному долгу, без сердца и с душою сокрушенной. Однако имел он иной порок – был весьма жаден и прижимист. Тех денег, которые скудно отпускались из казны на содержание узницы, никто дальше окованного железом воеводского ларя и не видывал. Марину кормила из жалости игуменья Брусенского монастыря. Получив «на острожный хлеб ворухе» пару медяков, Алена выходила скупиться в город, на базар. Если на сдачу оставалась полушка[6], девушка была не прочь побаловать и себя. Особенно нравились Аленке коломенские сладости: здешние посадские люди были великие мастера готовить их.

Зайдет, бывало, Аленка в лавку к Грише Пастильникову, молодцу и красавцу, а он ей даром, за улыбку ее милую и личико нежное, в бумажку сладостей и завернет. Она их, не доходя до монастыря, тайком и съедает. Как ребенок ими тешится. А потом еще пальчики облизывает: уж больно в Коломне сладости хороши!

Гриша Пастильников, коломенский посадский человек

В лавке у Пастильникова было словно в сказке волшебной. Всюду коробы деревянные, резные, а в них, на тряпицах цветных, затейливых, пастила выложена. Брусничная, малиновая, медовая, ореховая, сливовая, ну и, конечно, всем пастилам голова – яблочная! Жил Пастильников при лавке – в небольших, но чистых хоромах. Пахло там деревом свежим, яблоками и напитками разными сладкими. А сад у Гриши большущий был – почитай, два десятка яблонь, антоновка да титовка, высокие, красивые, с тугими, душистыми яблочками. Весной да летом сиживала Аленка под этими яблонями на скамеечке, с Григорием. Он ей рассказывал, как пастила делается, да так сладко да гладко говорил, что заслушаться можно было. Готовил Григорий пастилу из антоновских яблок и меда. Иногда и титовские яблочки в дело пускал. Для крепости и цвету добавлял мед с яичным желтком. И конечно, ягоды всякие… Такую пастилу в Москву, в палаты царские, отослать – не стыдно будет!

Гриша был третьим, самым младшим сыном в семье. Мать Гриши была знатная пастильница, все сладкие секреты знала и младшему открыла. Отец-то смолоду тоже пастильничал, а как малость денег скопил – бросил у печи с противнем да с квашней возиться, торговлишку открыл. Сперва коробейничал, затем лавчонкой обзавелся. Товар брал любой – умел угадать спрос и неизменно продать с выгодой. В Смуту большие деньги пошли к нему в руки… Какого только войска не повидала тогда Коломна, и всякому надобен был и корм для коней, и хлеб для людей, и деготь для колес, и много всякой разности. Со всеми Пастильников-старший дела вел, ни ляхами, ни разбойниками не брезговал. Хитер был Гришин родитель, всем умел быть необходим, потому никто и не тронул его, на купеческую момону не позарился.

Когда прогнали ляхов из Москвы и установился наконец на престоле законный государь Михаил Феодорович, перебрался отец Гриши в златоглавую столицу, носившую еще на себе страшные язвы да увечья битв и пожарищ. Восстанавливалась Престольная… На большом строительстве, вестимо, первыми не стены встают, а богатые барыши подрядчиков поднимаются! Проезжие люди сказывали – обжился в Москве коломенский торговый человек Пастильников, в боярские палаты вхож стал, уж и терем себе построил, и вроде как новую семью завел – живет во грехе с некой молодой вдовою, писаной красавицей… И то верно, зачем успешному да смелому мужу, в коем велика еще сила, старая венчанная жена?

Старшие братья Гришины были в отца – ухватистые да оборотистые, жадные до деньги и чуткие до удачи, оба вышли в купцы, переженились и зажили отдельными домами. Впрочем, не совсем отдельными – старшему прежний, большой пастильниковский дом отошел, при нем доживала и горемычница матушка, утешаясь заботами о малышах-внучатах.

Грише торговой смекалки и старания в делах тоже было не занимать, однако уродился он на свет с мягким и совестливым: гнушался урвать, где плохо лежит, обобрать, обсчитать. «Это у тебя, Гришка, по молодости! – посмеивались братья. – Ничо, в лета войдешь – закрутеешь, волком станешь! Без этого на Руси в купецком сословии никак!»

Однако Грише об ином думалось – доказать хотел, что возможно в русской земле иначе ремесленные да торговые дела вести – по совести, по закону Божескому и человеческому, без утеснения слабых да бедных, без обмана, без потачки мздоимству воеводскому и беспределу приказному. Впрочем, пенять на братьев ему было нечего: помогли они ему и свое дело основать, и лавочку справить – небольшую, да ладную.

Теперь Григорий остался сам за себя – вот и старается от зари до зари, сам и готовит, сам и продает. Двух мастериц, правда, себе в помощь нанял, пастильниц опытных, в возрасте. Дела вроде ничего себе идут, а на душе неспокойно. С тревогой и срамом начал примечать за собою Гриша то, чего гнушался в отце да в братьях: волей или неволей здесь схитрит, там обвесит, туда нужному человечку подарочек занесет. Не спорится без этого торговлишка! Или это проклятие на ней, на торговле, такое?

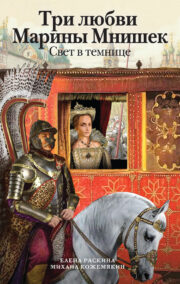

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.