Le nouveau siècle allait apporter beaucoup de changements et pas en bien. Lothaire de Segni qui venait d’accéder au trône de Pierre sous le nom d’innocent III appela à la croisade afin d’obtenir enfin la délivrance des Lieux saints. En 1204 il put réunir une large assemblée de hauts seigneurs et de petites gens. Malheureusement, détourné par le Doge de Venise, Henri Dandolo, qui avait des comptes à régler, ce bel élan de foi aboutit à la prise de Constantinople et à la fondation d’un empire latin parfaitement inattendu, si incongru même qu’il échappa de justesse à l’anathème papal. Le premier souverain en fut Baudouin de Flandre. En attendant les princes de Courtenay !

Les quelques croisés obstinés à respecter le plan initial poursuivirent leur chemin jusqu’à Acre, animés des intentions les plus belliqueuses. Amaury, qui tenait à ses trêves, les calma non sans vigueur, en signa de nouvelles avec Malik al-Adil et récupéra ce qui lui manquait encore de la plaine côtière.

Malheureusement – et là c’est l’habitant de Terre Sainte qui parle en moi, puisque l’homme n’avait aucune raison d’aimer l’époux d’Isabelle –, Amaury II mourut brusquement, dans la force de l’âge, le 1er avril 1205. L’ensemble à la fois puissant et uni que formaient Chypre et Acre éclata. Hugues de Lusignan, le fils d’Amaury, devint roi de Chypre résidant au palais de Nicosie. Quant à Jérusalem… eh bien, ce qui s’était passé à la mort de mon cher lépreux se renouvela : ce fut la première des filles d’Isabelle, Marie de Jérusalem-Montferrat, qui reçut la couronne selon le droit de primogéniture. Par chance, les barons firent choix de Jean d’Ibelin comme régent, car elle n’avait que treize ans, et il sut gouverner sagement tout en maintenant les trêves.

Le temps des deuils était venu pour moi. Le grand Balian d’Ibelin était mort dans son château de Caiffa alors que le siècle n’avait qu’un an et Marie Comnène, son épouse bien-aimée, brisée de douleur, ne lui survécut pas. Puis ce fut Isabelle, et la belle lumière bleue du ciel d’Orient s’éteignit quand elle ferma les yeux.

C’était un soir d’automne, quand le soleil se couche, que les barques des pêcheurs aux voiles rouges rentrent au nid et replient leurs ailes, que les lavandières du palais reviennent en chantant, leurs corbeilles de linge sur la tête. Isabelle avait pris froid au bain et le mal fit son chemin très vite. Délicate et fragile, celle qui était à présent la reine douairière – à moins de quarante ans ! – n’y résista pas. Peut-être parce qu’elle n’avait plus envie de lutter pour retenir une vie devenue à ses yeux sans intérêt. Et moi, du fond de ma douleur, je remerciai le Seigneur Dieu de lui avoir épargné les affres d’une longue agonie… On l’enterra dans la cathédrale Sainte-Croix et ce fut seulement trois jours après qu’Helvis de Sidon me fit porter par un moine le billet scellé à ses armes qu’Isabelle lui avait confié pour moi : "À cette heure où je m’en vais loin de toi, écrivait-elle, je veux que tu saches qu’il n’y a plus dans mon cœur que toi et l’enfant que tu m’as donnée. Elle sait qu’en cas de malheur elle pourra t’appeler à son secours. Alors, par grâce, évite de te faire tuer, même si c’est dans l’impatience que j’attends notre réunion. Je ne t’ai jamais tant aimé ! Jamais je n’ai été aussi sûre d’être à toi jusqu’à la consommation des siècles et même au-delà. Aussi n’est-ce pas un adieu, mais un dernier baiser que je te donne, comme si je m’en allais simplement en voyage…"

Isabelle partie, il me restait, avec les austères devoirs du couvent qui ne me pesaient guère, les grands travaux de reconstruction de l’Ordre auxquels je m’intéressais vivement, et l’excitation de la guerre dont Dieu m’est témoin que je ne fus pas privé. En l’an 1208, tandis que la deuxième fille d’Isabelle, Alix de Champagne-Jérusalem, devenait reine de Chypre en épousant Hugues Ier, fils de son beau-père, le Conseil du royaume s’occupa d’en marier l’héritière, Marie de Jérusalem-Montferrat, et s’en remit pour le choix de l’époux au roi de France. À cette petite reine de dix-sept ans, Philippe Auguste – toujours aussi grand politique – fit épouser un baron champenois de soixante ans. Mais c’était Jean de Brienne, le parangon de la chevalerie, l’homme aux mille exploits devant lequel s’inclinaient les hommes et dont raffolaient les femmes, car l’âge n’avait éteint ni sa vigueur ni sa séduction. D’ailleurs, la petite Marie s’éprit de lui au premier salut et eut fort à souffrir de cet amour… et de l’arrivée, presque sur les pas de Brienne, de la belle comtesse Blanche de Champagne liée à lui par une passion si folle que Philippe Auguste avait justement souhaité la rompre en expédiant l’amant régner à Saint-Jean-d’Acre. Or elle l’y suivit et, comme elle n’était pas femme à mettre sa lumière sous le boisseau, Marie endura l’enfer en dépit des efforts de son époux. Après avoir mis au monde une nouvelle fille que l’on prénomma Isabelle, elle quitta cette terre avec le sentiment de délivrance qu’éprouvent ceux que la vie a trop malmenés.

Restait la troisième fille de ma reine, la plus chère à mon cœur, dont j’appréhendais le mariage auquel on pourrait la contraindre. De sa tante Helvis, par l’intermédiaire de Renaud de Sidon car les femmes n’avaient guère accès en nos couvents, j’appris que mes craintes n’étaient pas vaines. La raison d’État fit choix pour elle du plus mauvais. Bohémond IV était peut-être prince d’Antioche et comte de Tripoli, il n’en était pas moins un affreux personnage. Qu’il soit borgne n’était pas le pire. Lui aussi avait quarante ans de plus qu’elle. En outre, il était méchant comme la gale, faux comme une mauvaise monnaie, retors et traître à l’occasion (il s’était emparé d’Antioche par une spoliation qui avait failli mettre à feu et à sang le nord de la Syrie). De son premier mariage avec Plaisance de Gibelet, il avait quatre fils et pouvait donc s’estimer satisfait, mais il aimait la chair jeune et Mélisende, fraîche comme une rose, ressemblait beaucoup à sa mère. Il la voulut pour s’assurer en même temps un droit à la couronne de Jérusalem – un peu lointain peut-être, puisque Marie avait eu une fille –, mais, s’il obtenait de Mélisende un fils, Bohémond se faisait fort de déblayer pour lui le chemin du trône…

Le mariage eut lieu… et Mélisende eut une fille. Aussitôt, son vieil époux relégua sa femme dans un petit casal des bords de l’Oronte, presque sans serviteurs et dans la seule compagnie de sa nourrice Amena qui veillait sur elle depuis la mort de sa mère, tandis qu’il installait dans son palais d’Antioche une belle Grecque parée par lui des joyaux de Mélisende. Tout cela, je ne l’ai appris qu’à mon retour d’Egypte.

Jean de Brienne y mena, en effet, une campagne vigoureuse parce que à cette époque les clefs de Jérusalem se trouvaient au Caire. Elle dura trois années, nous livra Damiette et eût dû nous rendre Jérusalem que le sultan proposa en échange de cette même ville de Damiette, mais tout échoua par la faute du légat papal. Le cardinal Pélage, un Espagnol orgueilleux jusqu’à la stupidité, toujours vêtu de rouge éclatant des bottes jusqu’au chapeau, qui se croyait un grand stratège, obligea le roi Jean à plier devant les foudres de l’Église et finalement nous fit tout perdre, sauf l’honneur, avant de retourner à Rome subir tout de même la colère du pape. Mais le mal était fait.

L’Égypte cependant me valut un ami. C’est devant Damiette que je rencontrai Olin des Courtils, un peu ahuri de se retrouver sur le Nil alors qu’il s’était croisé avec le comte Hervé de Donzy(38) pour venir prier au tombeau du Christ et demander, pour sa femme et lui, le bonheur d’avoir un fils. Ils étaient mariés déjà depuis plusieurs années et aucune postérité ne s’annonçait.

Il me débarrassa, non sans habileté, d’une flèche que j’avais reçue dans l’épaule et s’attacha à moi comme je m’attachai à lui. J’obtins même qu’il remplaçât l’écuyer que j’avais perdu dans la bataille. Quand nous revînmes en Palestine, je pus l’aider à accomplir son vœu en l’escortant, jusqu’à la distance permise, aux abords de Jérusalem. Avec une troupe de pèlerins nouvellement débarqués, il put gagner le Saint-Sépulcre.

Je m’attendais à le voir repartir mais il préféra rester avec moi. La Terre Sainte le fascinait, ainsi que la vie du Temple. Il se présenta donc à la Voûte d’Acre, puis, le Maître m’envoyant à Tortose pour une inspection des derniers travaux, il décida qu’il s’embarquerait de là et rentrerait enfin chez lui : pourrait-il voir son vœu exaucé avant que sa femme ne soit trop vieille ? Il eut ainsi l’occasion de prier devant le portrait de la Sainte Vierge fait par saint Luc qui, dans la basilique Notre-Dame de Tortose, était un objet de culte dans ce très important fief templier. C’est à ce moment que le destin me rattrapa.

Nous étions sur place depuis deux jours quand, avant l’office du soir, on vint m’annoncer qu’à la maison des pèlerins une femme demandait à me parler. Elle était malade et, en outre, avait avec elle un enfant de quelques jours. J’allai donc la voir, suivi d’Olin qui me quittait le moins possible avant notre séparation. La femme semblait en effet épuisée. Son visage ne m’était pas inconnu. Elle me dit alors qu’elle m’avait reconnu la veille quand j’avais traversé la maison et que c’était Dieu lui-même qui avait voulu cette rencontre parce qu’elle était en route vers Acre pour me rencontrer quand le mal l’avait terrassée.

— Je suis Amena, la nourrice et fidèle suivante de la princesse Mélisende. C’est elle qui m’envoie pour que vous secouriez son enfant. Le bébé est en grand péril si Bohémond le Borgne vient à s’en emparer…

Elle me montra un nourrisson qui dormait paisiblement, enveloppé dans des couvertures, et semblait, lui, en excellente santé. Elle ajouta qu’il s’appelait Renaud et qu’il avait été baptisé…

— Pourquoi, en ce cas, son époux voudrait-il le tuer ? Un fils est une bénédiction…

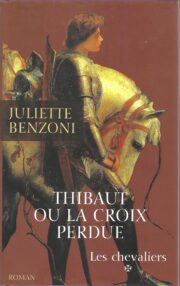

"Thibaut ou la croix perdue" отзывы

Отзывы читателей о книге "Thibaut ou la croix perdue". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Thibaut ou la croix perdue" друзьям в соцсетях.