— Ce qui veut dire ?

— Que j’entends lui procurer les meilleurs soins. Aussi vais-je envoyer une litière pour la ramener au château… avec son époux, bien entendu !

— Ce serait violer mes droits : votre princesse est l’épouse d’Onfroi de Toron, seigneur de Kérak, de Moab et de Toron, et…

C’est vrai, je l’avais oublié, susurra le marquis avec la mine pateline du chat sur le point de croquer la souris. Mais en ce cas, que fait-il ici dans les jupes des femmes ? Si ce que l’on dit est vrai, le Krak n’est pas tombé contrairement au Toron qui n’est pas loin d’ici et qu’il n’a rien fait pour conserver. Que n’y est-il en ce moment ?

— Saladin l’a libéré contre promesse de ne plus porter les armes contre lui. Cela compte, il me semble !

— Cela compte surtout pour un couard ! Riposta Montferrat sans s’encombrer de politesse superflue. Cette promesse obtenue par contrainte, le Patriarche… ou même le premier archevêque venu pouvait l’en délier, mais apparemment il préfère s’y tenir. Aussi, je déclare, moi, qu’il est incapable d’assurer la protection de si haute et si précieuse dame… La litière sera là dans un moment. Je l’escorterai moi-même !

— Vous oseriez user d’armes dans « ma » maison ?

— Sans hésiter ! D’autant plus que la maison n’est pas à vous, elle vous est seulement prêtée…

Maîtrisant sa colère, la Dame du Krak capitula :

— Si vous le prenez ainsi, je permets à votre médecin d’aller visiter ma bru, dit-elle avec une condescendance que le marquis accueillit d’un œil ironique.

— Grand merci ! Seulement il ne me plaît plus, à moi. La résistance que vous venez de m’opposer me convainc que la « princesse » n’est pas en sûreté dans cette maison. Dans un moment elle sera au château !

Furieuse, Etiennette comprit qu’avec cet homme elle ne serait pas la plus forte. Une heure après, une litière fermée de rideaux et portée à dos d’hommes à cause de l’exiguïté des rues amenait Isabelle au château où sa mère – qui n’était pas malade le moins du monde ! – et Euphémia la reçurent à bras ouverts. On l’installa dans la chambre des dames. Quant au pauvre Onfroi, force lui fut de prendre logis dans le quartier de ces hommes de guerre qu’il détestait tant. Il ne pourrait rejoindre son épouse derrière les courtines fermées de son lit que lorsqu’elle serait guérie. Mal résigné et néanmoins prévoyant, il avait emporté deux livres.

Etiennette essaya bien de suivre sa belle-fille, mais on la pria fort courtoisement de rester là où elle était : le château manquait de place et elle n’y eût pas joui de toutes les aises qu’elle méritait. En outre, s’il y avait peu de place pour elle, il n’y en avait pas du tout pour sa servante Josefa, soupçonnée de faux témoignage par Balian d’Ibelin et qui devait seulement au respect dû à sa maîtresse de n’avoir pas été jetée, elle aussi, hors les murs de la ville.

Cependant, la guerre n’allait pas tarder à reprendre ses droits.

Celui qui la ralluma fut le dernier dont on attendît une telle audace : Guy de Lusignan, roi honni, décrié, sans armée, sans royaume, mais poussé peut-être par son frère, le Connétable Amaury, et par son épouse Sibylle, enragée de n’être plus qu’une réfugiée à Tripoli, rassembla ce qu’il put trouver de chevaliers francs, et pèlerins nouvellement débarqués, auxquels s’ajoutèrent les Templiers de Gérard de Ridefort réfugiés à Tortose et des Hospitaliers de Margat. Avec cette petite armée, Guy s’en vint mettre le siège devant la seconde ville du royaume défunt et son port principal : Acre. La grande tente rouge des rois de Jérusalem fleurit bientôt la colline de Tell el-Foukhar à l’est de la ville, « et Sibylle y fut avec lui »…

Entreprise insensée : la place était forte, vaste, gardée par la mer à l’ouest et à l’est par un véritable barrage de hautes et longues murailles(30), dominée par un formidable donjon : la Tour Maudite. En outre une solide garnison, commandée par un neveu du sultan et plus nombreuse que les assaillants, la défendait. Néanmoins ceux-ci réussirent à bloquer la ville côté terre et à prendre pied, sur le rivage, où ils pouvaient recevoir des secours.

Quand Saladin comprit ce qui se passait, il accourut à la rescousse et enferma à son tour les assiégeants dans un demi-cercle de fer, mais les hommes des Lusignan étaient déjà retranchés dans un camp fortifié que ne pouvaient atteindre ni les hommes de l’intérieur de la ville, ni l’armée de Saladin. En outre, les renforts allaient leur arriver d’Occident et tout d’abord de France. Vinrent avec leur chevalerie le comte Robert de Dreux, petit-fils du roi Louis VI le Gros, accompagné de son frère l’évêque de Beauvais, le comte de Bar, Guy de Dampierre, Raymond de Turenne, Geoffroy de Joinville et Narjot de Toucy, tous preux chevaliers animés par une foi réelle et le désir profond de reconquérir Jérusalem et le tombeau du Christ. On attendait la grande armée allemande de Frédéric Barberousse qui, lui, avait choisi la route de terre par Byzance et l’Anatolie. Sa prochaine arrivée suscitait de grands espoirs : on disait qu’il amenait cent mille hommes disciplinés et bien entraînés. De quoi balayer Saladin et ses mamelouks quand le vieil empereur à la barbe rouge tomberait sur lui et qu’il se retrouverait coincé entre les Francs et les Allemands. On crut même Saladin proche de la déroute quand on sut que Frédéric, à Konya, venait de vaincre le maître de cette ville clé et faisait alliance avec lui contre le sultan. Mais… un jour d’été torride où il avait fourni une longue chevauchée, Frédéric arriva au bord du fleuve Selef dont les eaux fraîches le tentèrent. Il avait très chaud… et aussi soixante-dix ans : il fut frappé de congestion et coula à pic.

Le signe particulier des armées allemandes manœuvrant comme un seul homme sous les ordres d’un chef est de perdre le moral quand le chef en question vient à faire défaut. Celle de Frédéric n’y manqua pas. D’autant que Frédéric de Souabe, fils de l’empereur, n’avait guère d’autorité. L’armée se débanda. Une partie rentra au pays, une autre se dirigea vers Antioche, une troisième – la plus importante – se laissa surprendre par l’un des émirs de Saladin et ses survivants furent vendus comme esclaves. Encore celle qui gagna Antioche fut-elle décimée par une épidémie et il ne resta plus au prince de Souabe qu’un millier d’hommes pour espérer conduire à Jérusalem le corps embaumé de l’empereur. Seule la tête y arriva un jour… trois ans plus tard. Il avait fallu enterrer le reste un peu vite. Néanmoins Frédéric réussit à rejoindre Acre avec ses mille hommes démoralisés.

Ainsi s’installa une guerre étrange où les Francs s’efforçaient de réduire les défenseurs d’Acre par la famine, tout en se défendant de leur mieux contre le harcèlement que leur faisait subir Saladin. L’immense camp des nouveaux arrivés, étiré au long des remparts, devint une sorte de ville de toile avec ses quartiers regroupant tant de nationalités diverses que l’on y parlait vingt langues. Essentiellement militaire bien sûr, mais ne manquaient ni les musiciens, ni les cabarets en plein vent, ni les filles follieuses dont il arrivait que la beauté attire, parfois jusqu’à la désertion, un mamelouk mélancolique. Car au fil du temps s’établit une bizarre cohabitation entre les deux camps : entre deux engagements on se parlait, on chantait, on dansait ensemble… Après quoi l’on retournait s’étriper congrûment sans le moindre état d’âme au nom du Christ ou au nom de Muhammad. Une chose était certaine : on ne progressait ni d’un côté ni de l’autre, à ceci près que chez les Francs une nouvelle espérance succédait à celle suscitée par l’armée de Barberousse : les deux plus grands souverains d’Occident, Philippe de France et Richard d’Angleterre, avaient pris la croix. On ne savait quand ils arriveraient, mais on croyait fermement qu’ils viendraient. Néanmoins, cela allait durer, durer… en dépit de contingents importants et prestigieux.

Vinrent ainsi de Pise une escadre menée par l’archevêque de la ville, Ubaldo, légat du pape Clément III, puis de Venise une autre escadre menée par Giovanni Morosini et Domenico Contarini, des Danois, des Bretons, des Flamands, d’autres encore. Plus tard, le comte Henri II de Champagne avec Thibaut de Blois, Etienne de Sancerre et toute une belle chevalerie. En fait, l’horreur soulevée par le massacre de Hattin et la chute de la Ville sainte portait ses fruits et, de toutes parts, on accourait vers cette petite bande de terre sous Acre où s’accrochait l’espoir de voir renaître le royaume…

Au château de Tyr, cependant, Isabelle se remettait peu à peu de la violente douleur ressentie en apprenant la condamnation de Thibaut. Débarrassée de l’obsédante présence d’Etiennette, entourée de tendresse par sa mère, la grosse Euphémia et ses deux demi-sœurs Helvis et Marguerite, la jeune femme permit à sa douleur sinon de s’endormir, tout au moins de recevoir les baumes qui apaisent les blessures à vif, les pansements qui les protègent de nouvelles atteintes. Dans le logis des dames, elle réapprit à goûter la beauté d’un soleil couchant, l’odeur de la mer, le bonheur de mordre dans un fruit ou de contempler l’immense voûte couleur lapis-lazuli d’un ciel nocturne. Elle retrouva aussi le désir de s’occuper des autres, de soigner leurs douleurs physiques ou morales.

Ainsi elle finit par prendre en pitié son pauvre Onfroi dont elle devinait ce qu’il pouvait endurer dans le quartier des chevaliers. Elle l’appela près d’elle aussi souvent qu’il était possible, même si elle ne se sentait pas encore le courage de le recevoir dans son lit. L’étroitesse des lieux – l’épouse de Balian, ses filles, ses femmes et les vieilles dames de Gibelet et d’Arsuf, arrivées depuis peu, se partageaient deux chambres hautes ! – lui offrait une excuse toute naturelle pour le tenir à distance comme les autres hommes. De même qu’Ibelin, Onfroi n’osait protester et se contentait de ce qu’on lui donnait, sachant bien que sans ces instants exquis passés auprès d’elle il n’aurait pas supporté les contraintes imposées par le marquis et le sévère entraînement qu’il exigeait de tout homme en état de porter des armes. Que Tyr soit pratiquement imprenable était une chose, mais Saladin n’était pas loin et la défense de la ville surpeuplée exigeait une vigilance de tous les instants. La réputation d’Onfroi n’était déjà pas brillante et le seigneur à l’aigle noir ne se gênait pas pour lui faire entendre que noblesse oblige et que l’on était en droit d’attendre du petit-fils du grand Connétable autre chose que l’art de tourner un poème ou de chanter des chansons en s’accompagnant du luth.

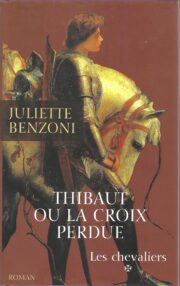

"Thibaut ou la croix perdue" отзывы

Отзывы читателей о книге "Thibaut ou la croix perdue". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Thibaut ou la croix perdue" друзьям в соцсетях.