Pour en revenir à dame Béatrice, une solution fut trouvée que l’on crut satisfaisante : remettre contre dédommagement les fiefs menacés aux Byzantins et un accord ferme fut alors passé avec l’agrément du roi de Jérusalem qui se nommait Baudouin III. Et furent remis terres et châteaux mais une partie de la population refusa de passer sous la férule grecque et un long, un pénible exode s’ensuivit des rives de l’Euphrate jusqu’à Antioche et la côte. La comtesse Béatrice partit avec ses enfants : son fils devenu Jocelin III et ses deux filles : Agnès et Elisabeth, et s’en vint à Antioche où tous reçurent grand accueil.

C’est là que je fis mon apparition. Comme tous les Courtenay, le comte Jocelin était d’une grande beauté et rencontrait peu de cruelles. Il eut un caprice pour une jeune Arménienne orpheline, de noble famille, vivant à la cour d’Antioche sous la protection de la princesse Constance qui en était la souveraine. Elle se nommait Doryla et c’est tout ce que je sais d’elle car elle mourut en me donnant le jour. Mon père n’ayant jamais eu la moindre intention de l’épouser, ce lui fut un grand soulagement et il se laissa convaincre de me reconnaître mais sans que je puisse jamais prétendre à sa succession, celle-ci étant réservée à ses enfants légitimes lorsqu’il lui plairait de se marier.

Ce fut Elisabeth, sa plus jeune sœur, qui se chargea de moi et me montra une tendresse de mère. Elle se destinait à Dieu mais retarda son entrée au couvent afin de se consacrer à cet enfant qui lui tombait du ciel. Elle était belle et douce et sage, et je garde au fond du cœur le souvenir d’une petite enfance épanouie dans la lumière de son sourire et de son regard tendre…

Bien différente était Agnès, sa sœur aînée. Je n’ai jamais rencontré beauté plus fulgurante ni plus perverse. Lorsque je vins au monde, elle avait dix-huit ans et se mariait pour la seconde fois. Le premier époux, Renaud de Marash, qui l’avait eue à seize ans, s’était fait tuer au bout d’un an, désespéré par son infidélité. La belle Agnès, en effet, s’était éprise d’Amaury d’Anjou, comte de Jaffa et d’Ascalon, frère de Baudouin III de Jérusalem. Un homme sage, cependant, autant que preux chevalier, intelligent et pondéré, mais qu’elle avait affolé d’amour et dont, d’ailleurs, elle était enceinte lorsque mourut

Marash. Les voiles du deuil ne la cachèrent pas longtemps : quelques semaines après son veuvage elle épousait Amaury. La couronne devait, plus tard, les séparer.

En effet, le 10 janvier 1162, Baudouin III mourait à Beyrouth, empoisonné par Barac, son propre médecin, dont on ne sait trop s’il fut l’instigateur du meurtre. Il avait trente-trois ans, l’âge du Seigneur crucifié, et tandis que l’on portait son corps sur le Calvaire où était la sépulture des rois de Jérusalem, éclata la douleur du peuple, cherchant à qui s’en prendre de la fin tragique d’un si bon roi dont le génie politique avait su maintenir l’équilibre entre forces chrétiennes et forces musulmanes. Le sultan Nur ed-Din lui-même rendit hommage à cet adversaire chevaleresque.

Cela changeait singulièrement les choses pour l’époux d’Agnès. Le roi étant mort sans enfants, son frère le comte de Jaffa lui succédait sous le nom d’Amaury Ier et ma tante aurait dû devenir reine si sa présence à ses côtés n’eût fait scandale. Son inconduite était notoire et les barons mirent le marché en main à Amaury : s’il voulait être roi, il devait la répudier. Ce qu’il refusa d’abord : il avait d’elle deux enfants. En outre, il l’aimait encore mais l’assurance que son fils, le petit Baudouin âgé alors d’un an, lui succéderait emporta la décision de ce politique avisé et froid pour qui régner sur Jérusalem était de grande importance. Agnès de Courtenay repartit donc pour Antioche avec sa fille Sibylle, qui avait deux ans, mais le petit Baudouin, devenu prince héritier, demeura au palais de Jérusalem… et moi avec lui. Je n’allais plus le quitter.

J’étais né presque en même temps que Sibylle et jusque-là ma mère adoptive Elisabeth et moi avions vécu à Jaffa, auprès d’Agnès, mais celle-ci repartant vers son destin – pas tragique le moins du monde d’ailleurs : quelques mois plus tard, elle épousait Hugues d’Ibelin, seigneur de Ramla, descendant des vicomtes de Chartres ! –, nous restâmes à Jérusalem où Elisabeth prit soin de son neveu en même temps que de moi.

De mon père Jocelin de Courtenay je ne sus rien pendant longtemps. D’autant moins qu’en août 1164 – j’avais donc à peu près quatre ans – au cours d’un engagement devant la forteresse d’Harenc (que ceux d’en face appellent Harim) à l’est d’Antioche, il fut fait prisonnier avec le jeune Bohémond III d’Antioche (le fils de la régente Constance qui nous avait accueillis après la perte de Turbessel), le comte Raymond III de Tripoli, Hugues de Lusignan et le duc byzantin de Cilicie, Constantin. Toute cette jeunesse un peu trop turbulente n’avait pas pris l’affaire suffisamment au sérieux et se laissa capturer sans trop de difficultés. À l’exception du duc de Cilicie et de Bohémond, ils allaient souffrir de longues années dans les geôles d’Alep.

Ce furent des jours d’enfance d’une telle douceur qu’à l’instant où mon calame s’apprête à tracer les mots qui vont l’évoquer je la ressens encore. Je n’étais qu’un petit enfant lorsque je fus amené dans le palais neuf, aux pierres blondes, élevé contre la muraille occidentale de la ville entre la tour de David et la porte de Jaffa, et j’en ai aimé tout de suite les grandes salles fraîches, les cours ombreuses où les rameaux blancs de l’acacia et du jasmin se penchaient sur l’eau claire d’une fontaine scintillant dans l’air bleu pour retomber dans un bassin où nous allions patauger aux heures chaudes tandis que, dans le ciel turquoise, des colombes tournoyaient avant de se poser sur un entablement de fenêtre ou les chapiteaux de colonnettes d’une galerie. Nous, c’étaient moi et le petit prince Baudouin dont j’étais l’aîné d’un an et que j’ai aimé comme un frère, et plus encore je crois lorsque sont apparus les premiers signes du mal qui allait le détruire et qui d’abord fit tant d’incrédules.

Jamais on ne vit enfant si beau, si droit, si fier et si rayonnant d’intelligence. De sa mère, Agnès, il tenait les épais cheveux dorés, les larges prunelles reflétant l’azur intense du ciel, la pureté des traits et la grâce du sourire. De son père la stature qui s’annonçait élevée, l’esprit vif, la soif de culture, la vaillance et une étonnante disposition à tous les exercices du corps, l’habileté aux armes et à l’art équestre. À sept ans, il chevauchait mieux que quiconque, petit centaure que moi et ses autres jeunes compagnons avions peine à suivre dans les collines de Judée. De son père aussi le seul défaut physique qu’on lui connût : un défaut de la parole, un bégaiement léger mais qui l’irritait et qu’il s’efforçait de combattre en s’obligeant à parler lentement. Son maître – qui était aussi le mien ! – l’archidiacre Guillaume de Tyr, homme de grand savoir, de sage conseil et de vaste expérience bien qu’il n’eût pas atteint quarante ans, en était fier comme s’il était son propre fils et prédisait déjà qu’il serait un grand roi…

En attendant, le temps coulait insouciant pour nous dans cette ville merveilleuse qu’était Jérusalem, dont la couleur des pierres changeait avec les heures du jour ! Elle était tout entière à nous dès l’instant où maître Guillaume nous accompagnait. En dehors du palais citadelle si majestueux et si bien gardé, il y avait la cité du Seigneur marquée du sceau de son martyre, mais aussi incroyablement vivante et gaie. Nous aimions ses rues à escaliers, ses venelles glissant sous des voûtes sombres, ses étroits passages débouchant sur des cours à arcades, ses places ornées de belles églises dont notre maître savait l’histoire comme il savait toutes choses, ayant déjà beaucoup voyagé – le droit acquis en Occident ainsi que les arts libéraux, l’histoire et les beaux textes, les langues aussi : français, latin, grec, arabe et même hébreu. Il semblait connaître tout le monde à Jérusalem et nous emmenait aussi bien parmi les éventaires de la grande place du marché que, hors les puissantes murailles décorées de mosaïques de marbre, galoper dans la vallée du Cédron ou prier au jardin des Oliviers et dans les lieux, si nombreux, où s’étaient posés les pas divins du Seigneur Jésus. Nous rentrions de ces expéditions affamés mais désaltérés à cette fontaine du savoir comme nous le faisions à celles des fontaines à dômes et à colonnettes des places, heureux et vivant par avance les jours à venir, tout aussi riches, tout aussi exaltants car nous savions aussi que viendrait celui où ce serait à nous de défendre la Cité sainte contre les armées infidèles de Nur ed-Din qui, trois quarts de siècle après la conquête de Godefroi, avait déjà arraché des morceaux du manteau royal étendu sur le royaume franc. Mais cela ne nous attristait pas, au contraire : Baudouin ne pensait qu’à reprendre au maître de Damas les terres de ses ancêtres et singulièrement ce beau comté d’Edesse qui le faisait rêver. Et puis…

Et puis il y eut ce jour de malheur insigne où une incroyable catastrophe s’est abattue sur nous avec la soudaineté de la foudre. Baudouin avait alors neuf ans et moi dix. Comme cela nous arrivait fréquemment, nous jouions à la guerre dans les cours du palais et sous l’œil débonnaire des soldats montant la garde aux remparts de la citadelle. Plusieurs fils de hauts seigneurs qui faisaient notre compagnie habituelle y participaient avec entrain. Il y avait là, si je m’en souviens bien, Hugues de Tibériade et son frère Guillaume, et aussi le jeune Balian d’Ibelin et Pierre de Niané et Guy de Gibelet, d’autres encore dont j’ai oublié le nom. Nous y allions de si bon cœur que s’ensuivaient des égratignures, des petites blessures qui faisaient crier ou pleurer ceux qui les recevaient. Le prince seul semblait n’y prêter aucune attention. Ce qui étonna maître Guillaume. Il prit son élève entre ses genoux pour examiner une assez vilaine écorchure qu’il avait au cou :

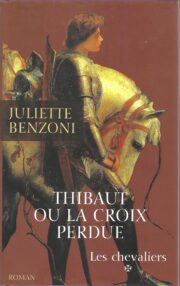

"Thibaut ou la croix perdue" отзывы

Отзывы читателей о книге "Thibaut ou la croix perdue". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Thibaut ou la croix perdue" друзьям в соцсетях.