— Que sait-elle faire ?

— Broder et tu sais comme y sont habiles les Arméniennes. Elle sait aussi lire et jouer du luth. Tu vois qu’on peut l’occuper en attendant…

Et se penchant vivement à l’oreille de Josefa, Agnès lui glissa quelques mots qui la firent sursauter :

— Et… elle accepte ?

— Plus encore : c’est son souhait le plus cher. Mais je préfère attendre un peu avant de l’y envoyer.

— Vous attendez qu’il guérisse ? fit Josefa avec un mince et dédaigneux sourire.

— Ne sois pas sotte ! Je pense seulement qu’au mariage de Sibylle le moment sera venu.

C’est ainsi que, bon gré mal gré, Ariane fut intégrée à une bande de jouvencelles, assez laides pour la plupart car elles étaient surtout destinées à servir de repoussoir à l’éclatante mère du roi. Elle en reçut un accueil méfiant, sinon effrayé, en dépit du fait que l’arrivée de cette jeune Arménienne bien habillée, musicienne et souriante, constituât une distraction non négligeable pour ces demoiselles qui, volontiers délaissées par leur dame, n’apparaissaient guère à ses côtés que dans les occasions officielles, partageaient peu sa vie diurne – Agnès restait parfois couchée des journées – et pas du tout une vie nocturne vouée à des plaisirs trop épicés pour elles. Seulement le bruit de son coup d’audace avait précédé Ariane : elle était celle qui avait embrassé le roi lépreux. Et si plus d’une était secrètement amoureuse de Baudouin, la peur de son mal restait la plus forte. Aussi, durant les jours qui séparèrent son entrée au palais de l’arrivée du jeune marquis de Montferrat, Ariane vécut-elle dans un isolement relatif qui lui convenait assez. Quand elle ne travaillait pas à broder d’or et de petites perles un surcot de satin bleu turquoise destiné à Sibylle, elle pouvait laisser errer ses doigts sur les cordes du tar en chantant à mi-voix un lai du poète arménien David de Sassoun qui savait si bien célébrer la beauté des roses et le parfum du jasmin. Elle y prenait même un malin plaisir en constatant qu’à l’autre bout de la salle, les demoiselles faisaient silence et tendaient l’oreille, certaines se rapprochant un peu pour mieux entendre.

En dépit de son égoïsme foncier, Agnès voulut réagir à cet état de choses, mais Ariane la pria humblement de n’en rien faire. Si elle était vraiment destinée à vivre dans l’entourage immédiat du roi, le reste de la cour s’écarterait d’elle tôt ou tard. Agnès comprit et n’insista pas. Tant de calme détermination la confondait et la mère en elle – car elle aimait son fils ! – se réjouissait de cette chance de bonheur qu’elle voulait placer sur son chemin.

Durant ces jours, Ariane aperçut souvent Baudouin quand, tôt le matin et après avoir entendu la messe dans la chapelle de la citadelle, il partait galoper dans les collines, un faucon au poing, accompagné du seul Thibaut ; mais il ne l’approcha qu’une seule fois.

En dehors de ses obligations de souverain, Baudouin vivait dans un isolement aussi étroit que possible, et cela de par sa volonté. Lorsqu’il ne siégeait pas en conseil ou ne donnait pas audience, il ne se mêlait en rien, sinon pour une brève et distante apparition, à la vie quotidienne du palais et moins encore aux divertissements, sauf quand il s’agissait de joutes. Il prenait seul la plupart de ses repas, servi par Thibaut et Marietta qui veillait sur lui avec une attention sourcilleuse, goûtant chaque plat et chaque pichet servis. Trois hommes pourtant avaient accès auprès de lui quand ils le désiraient : le Chancelier Guillaume de Tyr – et on le voyait une ou deux fois par jour ! –, le Patriarche Amaury de Nesle et le Connétable Onfroi de Toron, tous hommes d’âge, d’expérience et de sagesse. Le jeune roi s’appuyait sur eux, sachant bien qu’il n’en recevrait jamais un conseil douteux, qu’ils lui vouaient une véritable affection et méprisaient un risque de contagion que leurs cheveux gris ne redoutaient pas. Leur dévouement à ce tout jeune homme couronné par le malheur autant que par la naissance était sans faille. Ils admiraient son courage, sa résignation à la volonté de Dieu et se tenaient autour de lui comme un rempart contre lequel venaient se briser les machinations des barons plus soucieux de leur puissance personnelle que du bien du royaume.

Cependant Jérusalem se préparait pour les noces de la princesse Sibylle. On savait que Guillaume de Montferrat, le fiancé, faisait escale à Chypre et l’agitation était à son comble dans les boutiques et les ateliers de la ville, dans les entrepôts où arrivaient les caravanes, dans les riches demeures comme dans les pauvres et même dans les bains publics sur lesquels les Hospitaliers avaient la haute main et où l’on se préoccupait de se procurer des huiles plus fines et des savons dont on jurait qu’ils, venaient de Marseille, de Savone ou de Venise. Chacun se préoccupait de se mettre en valeur et, au palais, dans les chambres des dames surtout, on atteignait le plus haut degré d’ébullition. C’est que, pour une aussi belle fiancée, grands atours et grands ornements devaient être le plus magnifiques possible. On vivait au milieu d’un tourbillon de draps de soie, de samits, de mousselines, de satins, de velours et de brochés. On essayait de nouveaux arrangements, des broderies plus riches ; les lapidaires et orfèvres – c’était souvent la même chose et Toros était du nombre – ciselaient, montaient, sertissaient couronnes d’or et de pierres précieuses, ceintures, colliers, fermaux, bracelets, anneaux et ornements d’oreilles. Une véritable floraison de merveilles faisait, en cet automne, éclore sur la Ville Sainte un printemps fabuleux, car cette jeune fille que l’on mariait serait reine de Jérusalem lorsque le Seigneur rappellerait à lui son malheureux frère – et chacun en était conscient.

Un soir, alors qu’après un repas expédié les demoiselles s’empressaient auprès de Sibylle pour l’essayage d’une robe de soie bleue toute scintillante de fils d’argent, le cri d’un héraut, répercuté de salles en galeries annonça :

— Le roi !

Et le silence se fit. Ariane, qui brodait près d’une fenêtre en profitant des feux du soleil couchant, laissa tomber son ouvrage et se leva, les jambes soudain tremblantes. Elle se tenait non loin de la porte et il allait passer près d’elle !

Pourtant, quand il entra suivi de Thibaut qui portait un coffret, il ne vit d’elle qu’une ombre découpée sur l’ogive de ciel rutilant ; une ombre qui pliait les genoux. Mais Ariane ne se résigna pas à baisser la tête : elle voulait contempler ce fier profil casqué d’or roux érigé sur la robe quasi monastique dont Baudouin se vêtait le plus souvent quand il ne portait pas l’armure ou le manteau royal, une simple bure blanche serrée aux hanches par le Ceinturon d’où pendait l’épée. Elle vit alors qu’à la racine du nez une enflure s’était formée, comprit ce que cela signifiait mais ne l’en aima que davantage parce qu’elle ressentit dans son cœur ce qu’il devait souffrir.

Thibaut, lui, reconnut la jeune fille et haussa un sourcil surpris, mais ne dit rien : Baudouin s’avançait vers Sibylle.

— Vous êtes si belle, ma sœur ! Le bonheur vous ira bien car c’est, je l’espère, ce que vous trouverez dans cette union. J’espère aussi que vous aimerez ceci.

Sur un signe de lui, Thibaut mit un genou en terre devant Sibylle, élevant entre ses mains le coffret que la jeune fille ouvrit, découvrant une ravissante couronne qui était d’ailleurs l’œuvre de Toros : un large cercle en filigrane d’or représentant un treillage de feuilles et de fleurs en émeraudes et en perles.

— Oh, que c’est joli ! s’écria-t-elle ravie. Sire, mon frère, vous êtes toujours si généreux !

— Vous êtes ma sœur et vous vous mariez : c’est le moment ou jamais de l’être !

Dans sa joie, elle fit un mouvement pour l’embrasser, mais il la retint doucement de sa main gantée :

— Non… Votre plaisir est ma plus belle récompense. Je vous laisse à vos parures !

Il tourna les talons et Thibaut se pencha à son oreille pour murmurer :

— La jeune fille au bouquet de roses ! Elle est là, devant la dernière fenêtre.

Il tressaillit, ne dit rien et continua son chemin, mais son regard à présent était fixé sur Ariane. Elle s’en rendit compte et s’empourpra tandis qu’à son approche elle laissait ses jambes plier tout naturellement ; quand Baudouin fut devant elle, il lui fut impossible de soutenir le feu de son regard et elle baissa la tête :

— Comment êtes-vous ici ? demanda-t-il avec une grande douceur.

— La très haute et très noble dame votre mère m’est venue prendre chez mon père pour être au nombre de ses filles suivantes.

— Vraiment ? Alors pourquoi seule dans ce coin ? Vous devriez être avec les autres ?

Cette fois elle osa plonger ses yeux dans ceux du jeune roi :

— La lumière y est meilleure et je dois me hâter de finir ces ornements de manches, fit-elle en désignant le petit tas de samit azuré qui s’était formé à ses pieds.

— Elle ne le sera plus longtemps car voici le crépuscule ! Je… je suis heureux de vous savoir ici…

Ayant dit, il s’éloigna à grands pas rapides, craignant peut-être qu’elle ne réédite son geste fou de l’autre jour, mais il avait tort. Ses dernières paroles emplissaient la jeune Arménienne d’une joie si forte qu’elle était à deux doigts de perdre conscience et il lui fallut un peu de temps pour réussir à se remettre sur pied, puis à s’asseoir à nouveau sur son tabouret. Les anges chantaient pour elle avec la voix de Baudouin si étrangement profonde chez un aussi jeune homme… Et cette voix avait le don de la bouleverser comme nulle autre ne le pouvait.

Elle eût été plus heureuse encore de savoir que Baudouin partageait son émotion. Thibaut s’en rendit compte lorsque, en regagnant son logis, celui-ci pensa tout haut :

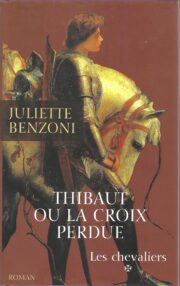

"Thibaut ou la croix perdue" отзывы

Отзывы читателей о книге "Thibaut ou la croix perdue". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Thibaut ou la croix perdue" друзьям в соцсетях.