– Тогда в твоей любви есть один грех: высокомерие. Высокомерие, с которым ты предпочитаешь умереть тысячи раз, но не признавать этого.

– Он бы посмеялся над моей любовью.

– Если он такой, каким ты его описываешь, то он не сделает этого. И в крайнем случае, от всего сердца предложи Богу свое унижение.

– Это невозможно, Матушка. В этом мире невозможно. Вы под защитой облачений, в тени монастыря, смотрите на все иначе.

– Везде можно служить Богу, дочь моя, и предложить ему жертву за наши грехи. А твой грех в надменности…

– Это не сколько надменность, Матушка, сколько скромность, достоинство. Не знаю, матушка, это выше моих сил, словно моя судьба предрешена, словно путь мне уже уготован. В моем сердце любовь рождается для того, чтобы иссохнуть в одиночестве, плакать горькими слезами. Он не любит меня, Матушка. Когда я сказала ему проводить меня, он сделал это, полагая, что я не соглашусь. Когда я попросила его привезти меня сюда, то он не задавал вопросов, на сколько дней или на всю жизнь оставляет меня в святых стенах. Хотел лишь избавиться от меня, казался нетерпеливым, раздраженным, жаждущим вновь получить свободу, которую я у него отняла.

– В любом случае, ты его жена, и твой долг быть рядом с ним. Ты должна ждать его в своем доме, куда он может вернуться за тобой, а не в монастыре.

– Дом не только мой. Прежде всего он принадлежит моей матери и сестре. Туда приходят люди, которых я не хочу и не могу видеть, матушка. В этом доме меня сведут с ума, пока я не забуду, что христианка.

– Успокойся, успокойся. Здесь всегда твой дом, но не так, как раньше. Ты замужем, у тебя есть неотвратный долг в миру.

– Я не могу вернуться к родственникам. Моя мать ненавидит Хуана, она в числе союзниц Ренато, которого она воодушевила, когда со слезами на глазах просила его сделать все возможное, чтобы освободить меня от брака, который внушает ей ужас. А моя сестра, сестра… Нет, Матушка, я не могу видеть сестру!

– Послушай, дочь моя. Независимо от людей и дома, у тебя есть возможность порядочно жить одной. Твое приданое хранится здесь, по воле отца. Когда мне сказали, что ты приехала с мужем и нотариусом, я решила, что ты приехала за ним. Это совершенно законно, деньги принадлежат тебе.

– Действительно, мне придется его забрать. Но на самом деле, оно уже не мое. Оно послужит гарантии долга, который я заплачу в любом случае. Матушка, мне нужно ваше обещание и обещание Отца Вивье. Когда некоторое время назад я вышла отсюда, чтобы доказать свое призвание, вы сказали, что если однажды я вернусь сюда раненая, разбитая, бессильная, чтобы бороться, страдать, то вы откроете двери этого дома. Если вы не примете, откажетесь от меня…

– Мы не отказываемся от тебя. Если ты так чувствуешь, оставайся, и да пребудет покой в твоей душе.

– Хуан, прежде чем ты выпьешь этот стакан с ядом, мне хотелось бы, чтобы ты рассказал, что с тобой случилось, отчего так печален.

Твердая рука старого нотариуса задержала полный стакан рома, помешав Хуану поднести его к губам, цепкие глаза нотариуса быстро моргали, словно хотели проникнуть в самую глубину мыслей Хуана, скрывавшихся за волнистыми волосами, проникнуть в большие итальянские глаза, надменные и потрясающие, полные боли и мрака.

– Вы еще спрашиваете, что со мной? То, что происходит со мной всегда?

– О том, что было всегда, не будем говорить, будем говорить о том, что происходит сейчас. Разве ты не вышел победителем из процесса всех бедняков? Разве тебе не сообщили, что завтра шхуна в твоем распоряжении, что не нужно платить ни сентаво, потому что присяжные сказали «не виновен», отклонили приговор, аннулировали запрет на собственность и очистили тебя от позорного пятна?

– Да. И что?

– Когда ты приехал из таинственного путешествия, не такого уж и таинственного, разве не ты сказал, что у тебя достаточно денег, чтобы изменить жизнь? Разве не ты говорил о рыбной ловле? Не собирался построить дом на Мысе Дьявола?

– Ба! Лучше не говорить об этом. Я чувствую не гнев, не ненависть, а отвращение.

– Утихомирь свое отвращение, оставь ром и послушай. Ты женат; теперь женат. Не кажется ли тебе, что замысел подходит как нельзя лучше для твоего нового семейного положения?

– Я женат на женщине, которая меня не любит и никогда не любила. Пожалуйста, хватит уже! Я пришел сюда забыть обо всем, потопить в роме последний след прошлого.

– Почему бы тебе не попытаться понять душу Моники? Или, если тебе предпочтительней – сердце.

– Оно занято. Переполнено образом другого мужчины, ее терзают угрызения совести за любовь к нему, потому что для нее это смертный грех. Она страдает, как осужденная, корчится в языках адского пламени, а я не настолько самоотвержен, чтобы выдерживать муки любви по другому человеку.

– Хочешь сказать, что признаешь, что Моника чрезвычайно интересует тебя?

– Я ничего не признаю! Оставьте меня в покое! Я предлагаю вам выпить, и не устраивать церемоний, которых мне хватает, и которых я не хочу слушать, – жестко отверг Хуан; но сразу же обуздал себя и уже печально извинился: – Я благодарен вам за добрую волю, Ноэль, но не настаивайте, не поднимайте снова в моей душе эту горечь, не настаивайте на правде.

– А почему нет, сын мой?

– Вы думаете, я не хотел понять душу Моники? Думаете, мне было не жаль ее мучений, я не прекращал мечтать, что наконец смогу разорвать цепи проклятой любви, что мои руки, слова, молчаливое восхищение сотворят чудо?

– Ты делал все это?

– Да, Ноэль, сделал все, и потерпел неудачу. А знаете почему? Потому что Моника де Мольнар не может любить Хуана Дьявола. Она смогла выйти за него замуж в припадке безумия; могла даже умереть ради него, если нужно, погасила бы долг, за который ее гордость заставляет расплачиваться. Но любить, делить с ним жизнь – а это все равно, что чувствовать его рядом как равного, Ноэль.

– Думаю, ты совершенно ошибаешься относительно этой девочки. У нее нет предубеждений. А если и есть, то разорви их силой, которая у тебя есть для этого. Более того, разорви невозможную любовь, вытащи ее из этого ада, вынеси ее на руках и спаси, спаси против себя самой. Ты смог бы это сделать, Хуан, это твоя жена и…

– Нет, Ноэль, она может кричать перед судом, но не чувствует этого внутри. Я не более, чем изгнанник, всюду отвергнутый. У меня нет права воспользоваться даже именем матери. За кем замужем Моника де Мольнар? Ни за кем, Ноэль, ни за кем.

Неожиданно возбужденный, с искрящимися глазами, Хуан говорил наконец горькую правду. Взгляд нотариуса, глубокий, понятливый, исполненный сочувствия и дружелюбия, заставил довериться ему, словно прорвался поток слов сквозь плотину:

– Я согласился жениться на Монике, потому что ненавидел, ненавидел в ней все, что обижало и позорило меня с детства. Понимаете? Она была местью. Ненавидя ее, я смог бы держать ее у себя, мог чувствовать удовольствие, необходимость сильнее завязать узел, который бы нас свя… увлечь ее в пропасть, унести в свою грязь, породить детей, как я, у которых не было бы законного имени. Но я не возненавидел ее, как я мог сделать ей такое зло? Она родилась для другого мира. Ради нее, и только ради нее я верил, что должен существовать этот мир, который я ненавижу, который хотел бы разрушить и уничтожить: мир чистых людей, незапятнанных, незатененных…

– В этом ты ошибаешься, Хуан. Есть тени и пятна даже в самом восхитительном сердце. Твоя сумасшедшая любовь слишком возвышает ее. Она тоже сотворена из глины, так как любит того, кого не должна любить.

– И какими только страданиями она не поплатилась за любовь, которую ее совесть называла преступной! Разве не ради него она с детства отказалась от радостей жизни? Подойдите, посмотрите. Вы видите эти стены перед собой. Эти стены такие же мрачные, как стены тюрьмы.

Он подтащил нотариуса к дверям таверны, спрятанной между поворотом двух улочек, откуда тот смог увидеть массивное здание монастыря монахинь Воплощенного Слова. Каменный блок, с окнами, защищенными двойной решеткой, огражденный никогда не открывающимся деревянным забором, со столетними стенами, широкими и глухими, как крепость.

– Это хуже тюрьмы – это могила, Ноэль. И тем не менее, она захотела вернуться туда, захотела замкнуться в этих стенах после того, как увидела со мной солнце, море, голубое небо и свободу.

– Но ты не говорил ей о солнце и небе. Ты говорил о тавернах порта.

– Это мой мир, как тот мир принадлежит ей. Мы родились в разных мирах. Случайность столкнула нас на мгновение.

– А твоя воля может связать навсегда. Почему же ты не хочешь попробовать?

– Что? Тащиться на коленях к ее ногам? Заявить о правах, которые мне предоставили, которые хуже милостыни? Нет, Ноэль. Я могу быть бандитом, пиратом, изгоем, но не попрошайкой.

– Ты разрешишь мне поговорить с Моникой?

– Нет! Ни вы и никто не будет говорить с ней от моего имени. Ни ей и никому вы не расскажете то, что я рассказал вам, иначе вы предадите доверие, которое я испытываю к вам. Будет горько, если это будете вы, единственный, кому я доверяю.

– Хуан, дорогой, послушай, пойми, – растрогался Ноэль. – Я стар и знаю жизнь без романтики, без лести. В мире побеждают сильные, отважные, и такие, как ты. Разве тебе не доказали эти события? Если бы ты хотел бороться…

– Я победил бы всех, но не ее. Можно побороть штормы, укротить море, взобраться на горы, сражаться против людей до победного конца, но нельзя завоевать сердце женщины силой.

– Женщина любит мужчину за силу, как мужчина любит женщину за нежность и красоту. Говоришь, она очень гордая? Почему бы тогда не подняться до нее? Ты дорого стоишь, можешь стать примером, если пожелаешь.

– Ладно. Правитель, Хуан Дьявол… – едко усмехнулся Хуан.

– Почему бы и нет? Другие делают. Деревья вырастают высокими, когда рождаются в глубинах леса. До сих пор ты доказывал свою храбрость, презирая мир. Докажи, завоюй его и положи его к своим ногам.

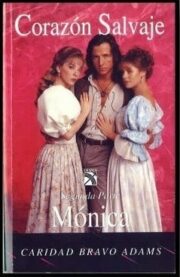

"Моника (ЛП)" отзывы

Отзывы читателей о книге "Моника (ЛП)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Моника (ЛП)" друзьям в соцсетях.