– Отвези меня в Монастырь Сестер Воплощенного Слова!

16.

– Сестра монахиня, сделайте милость, немедленно сообщите обо мне Отцу Вивье и Матери-Настоятельнице. Скажите, что вернулась Моника де Мольнар. Побыстрее, сестра, пожалуйста, я не могу слишком долго ждать.

Голос трепетал от боли и спешки, Моника говорила со старой монашкой, которая не могла отвести в сторону удивленных глаз. Скрытая дверца открылась, и по знаку монахини Моника спустилась вниз через маленький порог, отделяющий мир от монастыря. Она чувствовала непреодолимое желание повернуть голову, удостовериться, посмотреть в лицо Хуана Дьявола, который стоял там, скрестив руки, остановив на ней взгляд. Но она не уступила искушению, лишь печально вздохнула, будто ей не хватало воздуха, и чуть пошатываясь, шагнула, не чувствуя под собой земли, а Хуан, сжав губы, закрыл за ней маленькую дверцу решетки – хрупкий символ стены, что воздвиглась между ними.

– Хуан, Хуан, ты объяснишь наконец?

– Не думаю, что нужно что-либо объяснять, Ноэль. Пора отправляться.

– Без нее? Оставив жену в монастыре?

– Потому что она так хотела.

– Ладно, ладно, давай разберемся. Когда закончился суд, я подошел поздравить тебя, ты сказал, что обязан всем Монике. Возможно ты говорил с легкой неблагодарностью, но любовь все прощает, и нельзя не признать, что в суде она была великолепна.

– Она исполнила моральный долг, полагая, что мы будем в расчете. А так как мы в расчете, то она не обязана оставаться со мной. Эту правду вы, вероятно, уже знаете.

– Я лишь знаю, что бедная девочка страдала, как приговоренная, когда ступила на землю Мартиники, первое, что она произнесла – твое имя; обезумевшая, она прибежала ко мне, с глазами, полными слез, и просила только об одном: увидеть тебя ночью, поговорить с тобой, Хуан. Ее не пугали трудности. Вопреки всей логике, против воли Ренато, нам удалось проскочить через охрану Форта. Используя деньги и связи, она добралась до твоей камеры накануне первого дня суда.

– Но она не пришла, ее не было, – возразил Хуан, глубоко заинтересованный. – Все это осталось лишь добрым, безуспешным намерением.

– Она не дошла до твоей камеры, потому что место было уже занято. Там была другая женщина. Моника видела ее собственными глазами.

– Не может быть! – воскликнул изумленный Хуан.

– Так и было. Я был рядом и видел, как она подошла к решетке, посмотрела внутрь и взволнованно отошла. Она сказала Ренато, что речь идет об адвокате, но потом, наедине со мной… Она не назвала никого, да и не нужно было. Я хорошо знаю мир, и знаю на что способны женщины, подобные Айме.

– Не может быть!

– Но это так. Одним махом были разрушены ее мечты, воспоминания. Было благородно заявлять в твою пользу, в то время как в ее душе царила смерть.

– Боюсь, вы наивны, Ноэль, – произнес Хуан недоверчиво. – Моника – замечательная женщина, я же не буду торговаться привычками, мужеством, прямотой, верностью. Но она не любит меня, никогда не любила. Или она сказала, что любит?

– Ну, конкретно словами, не сказала. Но нужно учитывать ее унижение и разочарование. Она, как жена…

– Как жена? Нет, Ноэль, Моника никогда не была моей женой. Женщина, которую мне законно вручили в Кампо Реаль, которую я силой посадил на коня, продолжает быть сеньоритой де Мольнар.

Горестное выражение исказило губы Хуана. Старый нотариус смущенно посмотрел на него, сбитый с толку, но Хуан резко вцепился, как когтями, в его плечо широкой и сильной рукой, пригрозив:

– Хорошо подумайте о том, что говорите. Именно вы, ваш поступок может стоить очень дорого, потому что я способен…!

– Сними руку с плеча, ты сейчас его сломаешь, и хватит уже говорить глупости, – прервал Ноэль с притворным раздражением. – Я не буду повторять то, что меня не касается, и меня не страшат твои глупые угрозы. Ты так же вел себя с ней?

– Она была больна, почти умирала. Лихорадка мучила ее несколько дней. Несколько недель она не приходила в себя. Когда она вернулась к жизни, моя пьяная ненависть уже прошла, и она была лишь бедной, нежной и хрупкой, как цветок, женщиной, ласточкой с надорванными крыльями, упавшей на палубу моего корабля.

Старый нотариус опустил голову. Какой-то странный комок в горле не давал ему говорить, слезы застилали усталые глаза, когда он проговорил:

– Однако ты странный тип, Хуан.

– Почему? – опроверг Хуан с деланным равнодушием. – Это не достоинство. Какое мне дело до еще одной женщины? Женщины, которая любит другого…

– Которая любит другого? Я совершенно уверен, что это ты.

– Я слышал это из ее уст много раз. Пытался помочь ей вырваться из этой нездоровой любви. Вот уже час, как я понял, что любовь еще есть. Любовь, которая ужасает, пугает, унижает, но от которой она не может освободиться.

– Я бы поклялся, что она любит тебя, плакала о тебе, когда я увидел ее в одиночестве у скал, неподалеку от ее старого дома. Конечно, она сказала, что нет, но… – он мгновение сомневался, а затем медленно пробормотал: – Хочешь сказать, что Моника любит Ренато?

– Да, Ноэль, не хотелось бы говорить. Но вы уже сказали и бесполезно возвращать назад слова. Не из-за бедняка Хуана, а из-за кабальеро Д`Отремон Моника де Мольнар хочет похоронить молодость в этих стенах и спрятать красоту в сумраке монастыря.

– Матушка, благодарю вас, что вы сразу же приняли меня.

– Конечно же. Этот смиренный монастырь – твой дом. Но сестра монахиня сказала, что тебя сопровождал муж и нотариус. Где же они? Почему не прошли?

– Они проводили меня. Нотариус Педро Ноэль, как друг. Я попросила мужа привезти меня сюда, и он удовлетворил мою просьбу. Он мог этого не делать. Мог оставить посреди улицы или заставить пойти с ним туда, где он поселится: в тавернах порта. Но для этого нужно, чтобы он действительно считал меня женой, которую любит. Я мало значу для него. Это правда. Думаю, он не способен причинить мне вред, потому что не злодей. Он может чувствовать ко мне жалость, потому что его сердце сочувствует всем страдающим, даже если он не хочет этого признавать. Полагаю, он вежливо проводил меня до этой двери, потому что в его душе есть чувство благородства и достоинства. Но только это, Матушка, только это…

Моника закрыла лицо руками; как подкошенная, она упала на широкую монашескую табуретку, стоящую рядом с прибранным письменным столом Матери-Настоятельницы, а та смотрела на нее с печальным удивлением, ласково провела бледной рукой по светлым и шелковистым волосам страдалицы, пытаясь утешить:

– Дочка, дочка, успокойся. Ты вне себя, словно обезумела…

– Матушка, я самое несчастное создание на земле!

– Не говори так. Преувеличивать нашу боль – грех. Тысячи, миллионы созданий бесконечно больше страдают, чем ты в эти минуты.

– Возможно, но я не могу больше. Если бы вы знали…

– Я знаю, дочка, знаю. Мне рассказали. Эта история дошла до нас, и с тех пор, как мне рассказали о твоей странной свадьбе, каждый день я надеялась, что мне удастся увидеть тебя и узнать правду из твоих уст. Ты сказала, что твой муж не злодей.

– Да, Матушка. Он казался мне врагом, но, наверное, был единственным другом на этой земле!

– В таком случае, дочка, какие же твои беды?

– Он хороший, великодушный. Сначала он чувствовал ко мне ненависть и презрение; гораздо позже сострадание, когда увидел меня несчастной. Теперь же не чувствует ничего. Разве что некоторую благодарность, не более, а возможно, оскорбительную жалость, которая причиняет нам страдания, которые мы не понимаем.

– Ну… Но эти чувства не могут оскорблять и вредить тебе.

– Они оскорбляют и причиняют мне боль, рвут душу, потому что он любит другую! Любит безумно, с безудержной страстью, греховным безумием; любит ее, вопреки всему; любит, несмотря на ее предательство и подлость; любит, зная, что она никогда не будет принадлежать ему; любит, зная, что у нее нет сердца, и ищет ее губы, несмотря на то, что пьет яд с каждым поцелуем.

– Но это ужасно, – смутилась Настоятельница. – Это, это не любовь, дочка. Это ни что иное, как адская ловушка. Это пройдет, пройдет.

– Нет, Матушка, не пройдет. Она сильнее его и наполняет его жизнь. Он любит самую обманчивую, притворную, трусливую и вероломную женщину, и его любовь навсегда, он любит ее всей душой.

– А ты?

– Я люблю его точно также, Матушка! Люблю безумно, слепо, самой сумасшедшей и греховной любовью, но лучше я тысячу раз умру, чем признаюсь ему в этом!

Моника рыдала, закрыв лицо руками, словно наконец прорвалась сдерживаемая плотина. Она плакала, а Настоятельница молчала, позволяя излиться слезам, и затем произнесла:

– И почему же любовь должна быть безумна, дочь моя? Разве речь идет не о твоем муже? Разве ты не дала согласие у алтаря, не поклялась следовать за ним, любить и уважать его? Ты не исполнишь священную клятву, подарив ему это чувство?

– Но он не любит меня, Матушка. Вы не знаете ужасных обстоятельств нашей свадьбы. Нас увлек бурный поток страстей, и он не был виноват в этом. Я тоже согласилась и позволила, чтобы таинство осквернилось тем, что я испытывала к нему ужас, страх, почти ненависть. Да, думаю, ненависть была чувством, вдохновившем меня. Потом же все изменилось.

– Что заставило тебя измениться?

– Я и сама не могу объяснить, Матушка. Возможно, доброта и жалость Хуана. Не знаю, почему я полюбила его, не знаю, когда. Возможно, потому, что есть в нем все, что может овладеть сердцем женщины. Потому что он сильный, красивый, мужественный и здоровый; потому что душа его исполнена благородства; потому что его жизнь исполнена боли; потому что особенности его души заставляют смотреть на него, как на драгоценный камень, упавший в уличную грязь. И пусть даже я никогда не слышала, как он молится, но его доброта к несчастным была близка Богу.

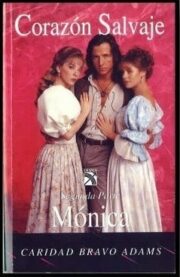

"Моника (ЛП)" отзывы

Отзывы читателей о книге "Моника (ЛП)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Моника (ЛП)" друзьям в соцсетях.