Еще девочкой, когда к ним в Парк-Хаус съезжались гости, ей уже приходилось ощущать свою обособленность. Все сверстницы казались ей такими храбрыми, жизнестойкими, такими уверенными в себе, их интересовал только телевизор и ужин, а перед тем как юркнуть в постель, они подолгу и старательно распаковывали свои дорожные сумки и кое-как, наспех натягивали ночные рубашки. Казалось, они ничуть не обеспокоены тем, что находятся вдали от дома, пребывая в незыблемой уверенности, что там, в доме, к моменту их возвращения ничего не изменится. Они, убеждала себя юная Диана, пытаясь заглушить голос зависти, не знают, что это такое жить в атмосфере неопределенности, населенной призрачными страхами.

Няням, стремившимся навести порядок и дисциплину в их доме и тем самым восстановить атмосферу устойчивости, утраченную после того, как ее мать Франсис Роуш оставила ее отца, виконта Олторпа, ради приятного во всех отношениях бизнесмена Питера Шанд-Кидда, Диана могла казаться сдержанной и уравновешенной, но сердце ее раздирали страдания. Словно рухнула сама основа ее жизни. Все ценности, ради которых стоило жить — счастливый брак и дружная, шумная семья, преданный до гробовой доски муж, ловящий на лету взгляд и читающий ваши мысли, — все это рассыпалось в прах. Удар, как пощечина, был слишком силен для девочки ее возраста.

Как могла она знать в свои шесть лет, что значительно позже, когда она станет уже достаточно взрослой и обретет душевные силы, глубоко запрятанные обиды и смятение вдруг вырвутся на поверхность, высвобожденные распадом ее собственного брака. А пока, ребенком, не зная, как совладать с душевными драмами, она прятала внутри себя жгучую боль и горькое разочарование, стараясь выглядеть — даже убеждая в этом по мере сил саму себя — вполне счастливой.

Не в ее характере было выказывать обиду. Она понимала, что реветь белугой от недоумения и боли, чтобы чертям в аду стало тошно, или вопить до тех пор, пока боль не рассосется, — нехорошо и ее просто сочтут испорченной и капризной девчонкой. Она отчаянно страдала, но разве у нее есть право, говорила она себе, предаваться своим страданиям, когда ее родители страдают и мучаются не меньше ее.

Возложив на свои плечи часть их вины, она облегчит их участь и будет вознаграждена. Она не в силах была видеть их мук, их боли, глубокими морщинами запечатлевшейся вокруг материнских ярких голубых глаз. Она так гордилась фарфоровой красотой своей матери, ее мягкой элегантностью и нежной улыбкой, сулившими прочное и уверенное будущее. И при виде того, как серая пелена страданий искажает ее лицо, Диана лишалась душевного покоя и уверенности в будущем.

А ее отец? Она ведь так его любила. Его сердечность. приветливость, доброе, приятное лицо. Ей нравился его внушительный, солидный вид, старомодное звучание речи. Она понимала его слабости. Он протягивал к ней взывающую о помощи руку, которую она счастлива была согревать в своих ладонях. Это внушало ей чувство своей нужности и значимости.

Она не знала, переживают ли ее старшие сестры Сара и Джейн происходящее так же сильно. Все больше времени они проводили в школе, а дома появлялись в сопровождении приятелей, устраивавших воскресные вечеринки. То, что они казались такими взрослыми, смеялись и шутили со своими юными обожателями из состоятельных семей, державшимися независимо и беззаботно, еще сильнее заставляло Диану почувствовать свое одиночество. Она не хотела напоминать им о своем нежном, хрупком возрасте, докучая своими несчастьями, и предпочла замкнуться в себе.

Лишь по ночам, да еще иногда, сидя в одиночестве на краю бассейна и погружаясь мыслями в его мрачные глубины, могла она позволить себе излить свое горе, и бывали минуты, когда она боялась, что выпущенные на волю чувства удушат ее.

И все же ей приходилось быть сильной ради Чарльза, своего брата, еще слишком маленького, чтобы стыдиться своих слез. Когда он плакал по ночам, зовя маму, в Диане просыпался материнский инстинкт: она подходила к кроватке и, крепко обняв, старалась утешить его. Со своей болью она уже кое-как научилась справляться, но видеть, как слезы стекают по милому, невинному личику брата, ей было невыносимо.

Джеймс почувствовал, что она удаляется от него. То есть физически она, конечно, была тут, рядом с ним, прилежно держа поводья, приняв правильную позу и глядя твердо и неотступно вперед, но он знал, что мысленно она пребывает там, куда ему нет доступа. За непроницаемой маской счастливой беззаботности он сумел различить наступившую перемену в ее настроении, почти физически ощутил нараставшую в ней печаль. Естественным его побуждением было попытаться утешить ее, но он понимал, что еще рано, что пока еще у него нет на это права.

Джеймс терялся в догадках о причинах ее печали. Вот она перед ним, самая замечательная женщина из всех, кого ему приходилось встречать, всеми обожаемая, всеми восхваляемая, всеми признанная принцесса. Какие же тучи омрачили ее горизонт? Откуда же тогда эти приступы отчаяния, черными тенями пробегающие по ее лицу?

Сталкиваясь с эмоциональной неопределенностью, Джеймс обычно отодвигал подобные, недоступные пониманию, мысли в сторону. Он не привык заигрывать со своими чувствами, пробовать на ощупь их остроту. На пути от разума к сердцу он чувствовал себя чрезвычайно неуверенно. Гораздо проще было ему перекрыть для себя этот опасный путь.

И тем не менее он все же решился попытаться приободрить Диану и предложил ей распрощаться с морозным воздухом и великолепием парка, который, как он подозревал, мог каким-то образом вызвать эту меланхолию, и вернуться в казармы выпить кофе.

Обычно они непринужденно устраивались на обитом ситцем диванчике, сжимая в ладонях горячие чашки, отогревали закоченевшие пальцы и наслаждались минутой покоя среди строгой военной элегантности помещения, уставленного витринами с блестящими боевыми трофеями и бесконечными рядами серебряных знаков отличия.

Но сегодня Диана ничего вокруг себя не замечала, перед ее глазами маячил лишь мрачный и беспросветный тоннель, из которого не было пути назад, и ей было по-настоящему страшно.

Джеймс не мог спокойно наблюдать ее печаль и тихо поинтересовался, что случилось. Она должна простить его за любопытство, но нельзя не заметить, что она явно чем-то расстроена, и это его беспокоит. Если можно чем-то ей помочь, если только можно что-нибудь сделать для нее, она должна знать, что он сделает это с наслаждением.

Не в силах больше сдерживаться, Диана потянулась к протянутой руке, как будто вдруг обмякнув под тяжестью ноши, которую так долго несла в одиночестве, и начала свой печальный рассказ.

— Все, о чем вы могли прочесть в газетах — правда, — сказала она. — Все эти бесконечные разговоры и дикие домыслы прессы, будто мой брак — сплошной позор, — вполне справедливы. Он разрушился уже давно. Мой муж и я ведем практически совершенно раздельную жизнь.

Диана понимала, что не должна давать волю слезам, ибо если открыть этот неисчерпаемый источник, ей уже не остановиться. Она не знает, в чем причина ее несчастья, но подозревает, что это коренится в таких глубинах, изведать которые у нее просто не хватит духу.

И пока Диана говорила сдавленным от горя голосом, Джеймс не сводил с нее глаз, поддерживая ее взглядом и сердцем.

Он не мог поверить в то, что услышал. Он был потрясен, все в нем восставало против правды. Как это может быть? Как может это хрупкое, изысканное существо так сильно страдать? Ему казалось, что никогда в жизни он не сталкивался вплотную с таким глубоким несчастьем, и оно пугало его.

Он сидел неподвижно и прямо, наморщив лоб, в глубоком размышлении. Он слышал, как она сказала, что принц Чарльз не любит ее, что во дворце, благодаря влиянию его семьи, она стала чужой, лишней. Что она старалась сделать все, что было в ее силах, занимаясь своими обязанностями с таким тщанием, которого даже и не подозревала в себе, и тем не менее каждый раз вместо похвалы или одобрения слышала лишь резкие упреки, которые в конце концов надломили ее дух.

Хрупкая птичка, у которой подрезали крылья, потерявшая всякую надежду взлететь или вновь вырваться на свободу... Чтобы выжить, она знала, ей нужно выговориться. Она не может больше жить в мрачном подземелье своих тайн, грозящем ей вечным заточением. И вот рядом с нею этот человек, кажущийся столь цельным, надежным и простым. Он, открытый, он сильный, все в нем дышит той нормальностью, о которой она безнадежно тоскует, уже не веря, что когда-нибудь сможет обрести ее сама.

За четыре месяца их знакомства доверие к нему, которое она ощутила при их первой встрече, не поколебалось. То обстоятельство, что оно не истощилось, убеждало ее в том, что инстинкт ее не подвел. Она сразу его разглядела и не ошиблась. Вот человек, на которого она наконец может положиться. И когда она приоткрыла завесу мрачной реальности своего существования, он не бежал от нее в ужасе, а только стал ей еще ближе.

Хотя Джеймс был подавлен ее рассказом, опустошен от мысли, что та волшебная сказка, в которую ему хотелось верить, растаяла в воздухе, но он сразу понял, что она нуждается в нем, что если он проявит хоть малейшую тень сомнения, то потеряет ее навеки. Он знал, что ей нужна помощь и лучшее, что можно для нее сейчас сделать, — это дать ей выговориться.

Выбиваясь из паутины лжи, опутавшей ее жизнь, Диана не успевала прислушиваться к себе и ощутить облегчение. Едва переводя дыхание и не решаясь взглянуть Джеймсу в лицо, чтобы не видеть его реакции, опустив голову и ломая руки, в едином потоке слов изливала она все, что накипело на душе.

Она любит своих сыновей больше жизни и ни за что на свете не хочет разрушать дом. Она была так несчастна в детстве, когда ее родители развелись, так одинока и напугана, что поклялась себе никогда в жизни не подвергать таким страданиям своего ребенка. И уже одна мысль о том, что она сейчас здесь и делает то, что может ее милым мальчикам причинить такую боль, убивает ее.

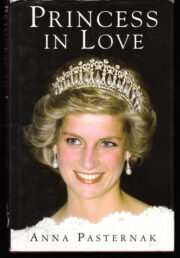

"Любовь принцессы" отзывы

Отзывы читателей о книге "Любовь принцессы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь принцессы" друзьям в соцсетях.