– J’imagine qu’on a prévenu le consul américain et qu’il en fait toute une histoire ?

De son geste habituel, Adalbert fourragea dans ses boucles blondes mais avec plus de retenue que d’habitude : son crâne devait être encore sensible.

– Eh bien, pas vraiment, soupira-t-il. D’abord, on s’est aperçu que Butterfield qui ne s’appelait pas Butterfield mais Sam Strong était en réalité un gangster recherché dans divers États des États-Unis. Et puis, quand le consul est arrivé dans le quartier, il s’est cru chez les fous. Tu n’imagines pas la terreur qui règne ici depuis la découverte de ne cadavre insolite. Les gens disent que c’est le Golem qui a fait justice parce que ce mécréant a osé tirer sur le grand rabbin… Eh bien, tu en fais une tête ? Ne me dis pas que tu y crois toi aussi ?

– Non… non bien sûr. Ce n’est qu’une légende.

– Mais ici les légendes ont la vie dure, surtout celle-là. Les gens croient que les restes de la créature de rabbi Loew reposent dans les combles de la vieille synagogue et qu’ils se sont reconstitués plusieurs fois au cours des siècles pour faire justice ou semer la crainte du Tout-Puissant…

– Je sais… On dit aussi que notre rabbin est le descendant du grand Loew… peut-être même sa réincarnation, qu’il en possède les pouvoirs, qu’il a percé les secrets de la Kabbale…

Tout en parlant, Aldo retrouvait l’étrange impression qu’un pan de mur s’était mis en mouvement à l’instant où il perdait conscience. Butterfield avait commis l’offense majeure, non seulement en tirant sur l’homme de Dieu mais en l’insultant, et dans l’enceinte même de son temple. Et puis Liwa n’avait-il pas dit tout à l’heure que son serviteur s’en était chargé ? Or le seul serviteur qu’Aldo connaissait était celui qui l’autre jour l’avait introduit auprès de Liwa : un petit homme ayant une tête de moins que l’Américain et tout à fait incapable de l’écraser sous son poids.

L’entrée d’un homme en blouse blanche, un stéthoscope autour du cou, interrompit la conversation. Adalbert se leva et se recula pour lui permettre d’approcher du lit en annonçant : – Voici le docteur Meisel. Le blessé sourit et tendit une main que le chirurgien prit dans les siennes qui étaient fortes et chaudes. Il ressemblait à Sigmund Freud, mais son sourire rayonnait de bonté.

– Comment vous remercier, docteur ? murmura Morosini. Vous avez accompli un miracle, si j’ai bien compris ?

– En vous tenant tranquille ! Tant que vous avez été au pouvoir de la fièvre, vous nous avez donné beaucoup de mal. Cela dit, il n’y a pas de miracle : vous possédez une solide constitution et vous pouvez en remercier Dieu. Voyons un peu où nous en sommes !

Dans un profond silence, il examina son patient sous toutes les coutures, refit le pansement posé sur sa poitrine et ses mains étaient d’une extraordinaire légèreté. Enfin, il déclara :

– Tout est pour le mieux. À présent, il vous faut surtout du repos pour assurer la cicatrisation, et puis reprendre des forces en vous nourrissant bien. Dans trois semaines, je vous rendrai à la liberté !

– Trois semaines ? Mais devrai-je vous encombrer tout ce temps ?

– Où prenez-vous que vous encombriez ?

– Mais… simplement cette chambre. Il est évident que c’est celle d’une jeune fille ?

– En effet. C’était celle de ma fille, Sarah, mais elle est morte…

La voix chaleureuse, fêlée un instant, retrouva aussitôt sa sérénité :

– Faites taire vos scrupules ! Sarah était une excellente infirmière et j’accueille parfois chez elle des gens qui préfèrent ne pas avoir affaire à l’hôpital public. Allons, je vous laisse. À demain ! .., Ne le fatiguez pas trop ! ajouta-t-il à l’adresse d’Adalbert.

– Je reste encore quelques minutes et je pars ! Quand il eut quitté la pièce, Vidal-Pellicorne reprit sa place. Morosini semblait perplexe :

– Qu’est-ce qui t’embête ? demanda Adalbert. Ces trois semaines ?

– Oui, bien sûr ! D’autre part, je dois en avoir besoin : jamais je ne me suis senti aussi faible…

– Ça s’arrangera. Tu veux que je prévienne chez toi ?

– Surtout pas, mais je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi.

– Tout ce que tu voudras sauf de rentrer à Paris. Je ne te lâcherai qu’en pleine forme. Moi j’ai tout mon temps…

– Ce n’est pas une raison pour le perdre. Tu devrais bien prendre la voiture, aller chercher Wong et le conduire à Zurich. Il semble y tenir et puis, qui sait, il y trouvera peut-être des nouvelles ? Sinon du rubis au moins de Simon parce que pour le premier…

– Nous n’avons guère de chance de le retrouver, n’est-ce pas ? Depuis que tu es ici, je fouille Prague à la recherche du petit homme aux lunettes noires mais il a dû filer aussitôt. Pas la moindre trace ! La police aussi le cherche car j’ai, bien sûr, donné son signalement. L’attaque contre le grand rabbin fait du bruit en ville…

– Même si on arrive à mettre la main dessus, on n’aura pas le rubis pour autant : il doit être aux mains de Solmanski. Le petit bonhomme fait sûrement partie de la bande américaine ramenée par Sigismond. Cela dit, je ne désespère pas de l’attraper celui-là. N’oublie pas qu’il est mon beau-frère et puis, le rubis fera peut-être encore des siennes ?

Adalbert se leva et vint poser une main prudente sur l’épaule de son ami :

– J’ai eu très peur, dit-il avec une soudaine gravité. Si tu n’étais plus là il manquerait quelque chose à ma vie. Alors, prends soin de la tienne !

Ayant dit, il se détourna mais Aldo aurait juré qu’il y avait une larme au coin de son œil. D’ailleurs, il était inhabituel qu’Adalbert se mette à renifler avec autant d’énergie…

Troisième partie LE BANQUIER DE ZURICH

CHAPITRE 9 UN VISITEUR

À demi étendu contre le dossier du grand fauteuil ancien placé devant son bureau, Morosini contemplait avec un mélange de plaisir et d’amertume l’écrin ouvert sur le sous-main de cuir vert et or. Il y avait là deux merveilles, deux girandoles de diamants à peine teintés de rose composées chacune d’une longue larme, d’un bouton en forme d’étoile taillée dans une seule pierre et d’un délicat entrelacs de diamants plus petits, mais tous de cette même teinte rare. Sous l’éclat intense de la puissante lampe de joaillier, les diamants scintillaient d’éclairs tendres qui avaient dû composer, à celle qui les portait, la plus séduisante des parures. Aucune femme ne pouvait résister à leur magie et le roi Louis XV avait essuyé une longue bouderie de sa favorite, la comtesse du Barry, quand, sous son nez, il avait offert les bijoux à la dauphine Marie-Antoinette à l’occasion de son premier anniversaire en France.

Ces pièces ravissantes lui appartenaient. Il les avait achetées quelques mois avant sa rencontre avec le Boiteux à une vieille pairesse d’Angleterre habitée par le démon du jeu et qu’il avait rencontrée au casino de Monte-Carlo, où elle abandonnait peu à peu le contenu de sa cassette à bijoux. Et comme, pris d’une certaine pitié, il lui avait fait remarquer, avant d’acheter, qu’elle lésait gravement ses héritiers, elle lui avait répondu, avec superbe haussement d’épaules :

– Ces joyaux ne font pas partie des biens reçus de mon défunt époux. Ils m’appartiennent et viennent de ma mère. J’ajoute que je déteste les deux bécasses prétentieuses qui sont mes nièces alliance et je préfère de beaucoup qu’ils fassent bonheur d’une jolie femme…

– En ce cas, pourquoi ne pas les confier à Sotheby’s ? Les enchères monteraient sans doute très haut…

– Peut-être mais, dans une vente, on ne sait jamais sur qui l’on peut tomber : c’est le plus riche qui l’emporte. Avec vous, je suis tranquille parce que vous êtes un homme de goût. Vous saurez vendre avec discernement… Et puis je suis pressée.

Il offrit alors un prix honnête qui mit sa trésorerie à mal mais, contrairement à ce que pensait : Lady X., il n’avait jamais pu se résoudre à se séparer d’une pièce aussi ensorcelante. Elle avait même formé le début d’une collection où était venu la rejoindre par la suite, et entre autres, le bracelet d’émeraudes de Mumtaz Mahal acheté secrètement à la succession de son vieil ami lord Killrenan qui, lui non plus, ne voulait pas entendre parler de laisser aux griffes de ses héritiers ce qui avait été un témoignage d’amour

Quelques petits coups frappés discrètement arrachèrent Aldo à sa contemplation et, sans même refermer l’écrin, il alla ouvrir la porte qu’il fermait toujours à clé avant d’ouvrir l’énorme coffre médiéval qui valait tous les coffres-forts du monde. Cette précaution était prise à l’encontre d’Anielka qui ne jugeait jamais utile de frapper avant de pénétrer dans le bureau de son « mari ». Alors que ses plus proches collaborateurs ne manquaient jamais de s’annoncer.

C’était, cette fois, M. Buteau et son regard gris toujours un peu mélancolique se posa sur l’écrin resté ouvert. Il eut ce sourire timide qui lui donnait tant de charme, un charme que l’âge n’atténuait pas :

– Oh, je vous dérange ? Vous contempliez vos trésors ?

– Ne dites pas de sottises, Guy, vous ne me dérangez jamais et vous le savez. Quant à ce trésor-là, j’étais en train de me demander si je ne devrais pas m’en défaire ?

– Grands dieux ! En voilà une idée ? Je croyais que vous préfériez ces girandoles à tous vos autres bijoux ?

Aldo, après avoir donné à nouveau un tour de clé, revint vers son bureau et prit l’écrin dans ses longs doigts minces et nerveux :

– C’est vrai. Je l’avais acheté en pensant l’offrir un jour à celle qui deviendrait ma femme, la mère de mes enfants, la compagne des bons comme des mauvais jours ! Avouez que, dans les circonstances présentes, ceci n’a plus sa raison d’être…

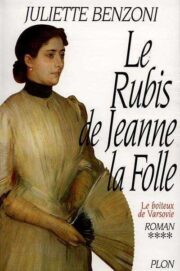

"Le rubis de Jeanne la Folle" отзывы

Отзывы читателей о книге "Le rubis de Jeanne la Folle". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le rubis de Jeanne la Folle" друзьям в соцсетях.