Ce n’était pas la première fois qu’il venait à Séville, mais lorsqu’il y était arrivé, l’avant-veille, c’était dans les bagages de la Reine, sur la chaleureuse invitation du Roi son époux.

– Tu viens de me rendre un grand service, Morosini, avait déclaré Alphonse XIII qui tutoyait en général les gens qui lui plaisaient, et pour te remercier, je t’en demande un autre : accompagne ma femme en Andalousie ! Elle se sent un peu accablée par l’Espagne, ces temps-ci. Ta présence sera une agréable diversion… Il y a des moments où l’Angleterre lui manque !

– Mais je ne suis pas anglais, Sire, objecta Morosini peu tenté par l’idée de se retrouver noyé dans les méandres de la sévère étiquette de cour.

– Tu es un Vénitien mâtiné de Français. C’est presque aussi bien si l’on y ajoute que tu ne considères pas le thé comme un poison violent et que tu détestes la corrida autant qu’elle… Et comme, de toute façon, tu ne peux pas loger sous le même toit, on va te retenir une suite à l’Andalucia Palace où tu seras mon invité. Je te dois bien ça, ajouta le Roi en cueillant sur son bureau un objet magnifique : une coupe d’agate cerclée d’or et de pierres précieuses dont l’anse était formée par un cupidon d’ivoire et d’or chevauchant une chimère émaillée… le « service » dont on remerciait Aldo.

Deux mois plus tôt, les talents de Morosini avaient été requis par les héritiers d’un prince napolitain trop désargenté pour que sa famille, déçue dans ses espérances, hésite à « bazarder » l’incroyable accumulation d’objets de toute sorte entassés dans son palais délabré. Il y avait de tout là-dedans depuis des animaux empaillés, des cages vides et d’affreux objets en simili gothique jusqu’à de ravissants cristaux, une collection de tabatières, quelques tableaux et surtout une coupe ancienne exceptionnelle qui décida Morosini à acheter le tout avant de céder à un brocanteur la plus grande partie de ses acquisitions, gardant seulement les tabatières et la coupe qui lui rappelait quelque chose.

Le vague souvenir devint certitude après un long tête-à-tête avec de vieux bouquins dans la paix de sa bibliothèque : l’objet avait appartenu au Grand Dauphin, fils du roi de France Louis XIV. Collectionneur impénitent, le prince raffolait des coupes, plats et coffrets représentant ce qui se faisait de plus précieux aux temps de la Renaissance et du baroque. À sa mort, survenue à Meudon le 14 avril 1711, le Roi-Soleil décida qu’en dépit de l’abandon fait par lui de ses droits au trône de France, le fils cadet du Grand Dauphin, devenu le roi Philippe V d’Espagne, devait recevoir au moins un souvenir de son père. Aussi le trésor, emballé dans de somptueux coffres de cuir timbrés aux armes de l’héritier défunt, prit-il sous bonne escorte le chemin de Madrid. Il devait y rester jusqu’au règne plutôt bref de Joseph Bonaparte, dont Napoléon Ier son frère avait fait un roi d’Espagne. Peu délicat, celui-ci, en abandonnant son trône, rapatria la collection à Paris.

Lorsqu’il succéda à l’Empereur, Louis XVIII aurait pu considérer que, rassemblé en France par l’un de ses aïeux, le trésor devait y rester, mais il choisit, pour essayer de rétablir des relations détériorées par la tempête corse, de le renvoyer à Madrid. Malheureusement, l’emballage ne fut guère soigné : plusieurs pièces furent endommagées ou brisées durant le transport. Pis encore : une douzaine d’entre elles disparut… La coupe d’agate ornée de vingt-cinq rubis et de dix-neuf émeraudes était du nombre.

Ayant ainsi identifié son acquisition, Aldo pensa qu’il serait bon de la céder à la Couronne espagnole afin qu’elle rejoignît ses sœurs rescapées de tant de tribulations au palais du Prado. Il écrivit au roi Alphonse XIII et reçut, en réponse, une invitation.

Ce ne fut certes pas une bonne opération financière : les rois se font volontiers tirer l’oreille pour ouvrir leur bourse, notamment pour acheter ce qu’ils considèrent comme leur appartenant. L’Espagnol ne faisait pas exception : il feignit de croire qu’il s’agissait d’un présent, embrassa le Vénitien sur les deux joues, lui conféra l’ordre d’Isabelle II avec une émotion qui fit même couler une larme le long de son imposant nez bourbonien et l’admit définitivement « en son particulier ». Autrement dit, Morosini fut traité en ami, accompagna le Roi dans quelques-unes des courses folles qu’il aimait exécuter avec les puissantes voitures dont il raffolait et, surtout, le suivit à la chasse, ce qui lui permit de constater qu’Alphonse XIII possédait un œil d’aigle et une incroyable rapidité de tir. Ainsi, chassant au vol avec trois fusils et deux « chargeurs », Sa Majesté Très Catholique réussissait souvent le coup de cinq : deux devant, deux derrière et le cinquième n’importe où ! Stupéfiant ! C’était très certainement le meilleur fusil d’Europe, mais comment, après une semaine de tels privilèges, oser présenter une facture comme un simple boutiquier ? Aldo passa la coupe aux profits et pertes et prit la route de Séville en compagnie de Victoria-Eugénie, heureux de revoir les Medinaceli et la Casa de Pilatos, l’une des plus belles demeures érigées sous le ciel d’Espagne.

Construite dans le style mudéjar bien qu’elle eût été commencée à la fin du XVe siècle, la Casa enfermait entre ses murs sévères deux jardins foisonnants où chantaient des fontaines, divers bâtiments, une cour d’honneur et un admirable patio – celui-là même où se tenait le chanteur –, des galeries ajourées et une décoration mauresque où les azulejos tenaient une grande place. Un peu trop même au goût de Morosini qui n’appréciait pas outre mesure une telle débauche de ces plaques de faïence diversement dessinées et colorées. L’ensemble possédait cependant un charme indéniable.

Quant au nom, si ce palais de sultane portait celui du trop célèbre procurateur de Judée, il le devait à don Fadrique Enriquez de Ribeira, premier marquis de Tarifa, qui, ayant effectué un voyage en Terre sainte, voulut que sa maison ressemble à celle de Pilate. Une légende peut-être mais qui persista, et le palais devint chaque année, pendant la semaine sainte, le point de départ d’une sorte de « via dolorosa » serpentant à travers Séville dont il faut bien dire que la partie médiévale ressemble à Jérusalem, avec ses maisons blanches refermées sur elles-mêmes, ses jardins secrets et ses cours noyées d’ombre.

Frénétiquement applaudis, chanteur et guitariste s’étaient retirés après avoir eu l’honneur d’être présentés à leur reine. Morosini en profita pour reculer discrètement dans l’assistance ; le moment lui semblait propice pour aller contempler de plus près un tableau placé dans un petit salon des appartements d’hiver qu’il n’avait fait qu’entrevoir.

Silencieux sur les minces semelles de ses souliers vernis, il grimpa l’escalier qui s’élevait en larges volées dans une cage habillée de céramiques de couleur en un style mauresque adapté au goût de la Renaissance, gagna la pièce en question mais s’arrêta au seuil avec une grimace de déception : quelqu’un avait eu la même idée que lui et se tenait devant le portrait, celui de cette reine d’Espagne que l’on appelait Jeanne la Folle et qui était la mère de Charles Quint.

Œuvre du Maître de La Légende de la Madeleine, c’était un ravissant portrait peint quand la fille des Rois Catholiques était toute jeune et l’une des plus jolies princesses d’Europe. Le terrible amour qui la conduirait aux portes de la folie ne l’avait pas encore emportée. Quant à la femme qui se tenait là et dont les mains caressaient le cadre, sa silhouette offrait une curieuse ressemblance avec celle du tableau. Sans doute parce qu’elle était coiffée et habillée de la même façon, celle du XVe siècle.

Morosini pensa qu’il avait affaire à une originale puisque, ce soir, c’était Goya que l’on avait choisi pour thème. Le costume n’en était pas moins somptueux : la robe et le voile de tête étaient en velours pourpre, brodés d’or : des vêtements dignes d’une princesse. La femme elle-même semblait jeune et belle.

Approchant sans bruit, Aldo constata que les longues mains d’une extraordinaire blancheur abandonnaient le cadre pour toucher le bijou que Jeanne portait au ras du cou, un large médaillon d’or ciselé autour d’un gros rubis cabochon. Elles le caressaient à présent, et l’observateur crut entendre un gémissement. C’était ce joyau que le prince-antiquaire voulait examiner de plus près. Par sa forme et sa taille, il lui rappelait d’autres pierres.

Intrigué au plus haut point, il voulut aborder l’inconnue, mais cette fois elle l’entendit, tourna vers lui l’un des plus beaux visages qu’il eût jamais vu : perfection d’un ovale pâle et insondable profondeur de deux yeux immenses et sombres, si grands que la femme semblait presque porter un masque. Et ces yeux étaient noyés de larmes.

– Madame, commença-t-il…

Il n’alla pas plus loin : avec un geste d’effroi, la femme s’enfuit vers les ombres amassées au fond de la pièce peu éclairée. Ce fut si subit qu’elle parut s’y fondre, mais déjà Morosini était sur sa trace. Revenu à l’escalier, il la vit arrêtée à mi-hauteur comme si elle l’attendait :

– Ne partez pas ! pria-t-il. Je veux seulement vous parler.

Sans répondre, elle continua de glisser le long des marches, s’engagea dans la cour d’honneur, s’arrêta de nouveau près du portail. Aldo retint l’un des serviteurs qui se dirigeait vers le patio avec un plateau chargé de coupes de Champagne :

– Cette dame, dit-il, la connaissez-vous ?

– Quelle dame, señor ?

– Celle qui se tient là-bas, près de l’entrée, dans cette extraordinaire robe rouge et or…

L’homme regarda le prince avec une vague commisération :

– Pardonnez-moi, señor, mais je ne vois personne…

D’un geste instinctif, il écartait un peu son plateau, persuadé que cet élégant personnage en habit – Morosini ne se déguisait jamais – n’était déjà plus dans son état normal.

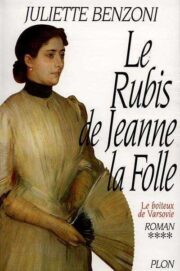

"Le rubis de Jeanne la Folle" отзывы

Отзывы читателей о книге "Le rubis de Jeanne la Folle". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le rubis de Jeanne la Folle" друзьям в соцсетях.