A cause de la proximité de cette entrevue, elle n’avait guère dormi la nuit précédente et avait eu tout le temps de composer son attitude. Elle en était arrivée à cette conclusion que se présenter en posture de coupable serait la dernière des sottises. Napoléon ne pouvait rien lui reprocher sinon d’avoir assuré, sans lui demander son avis, l’avenir de leur enfant commun. Et cet avenir était fastueusement assuré. C’était donc en femme certaine de son pouvoir, en maîtresse décidée à reprendre son amant, qu’elle entendait s’approcher de lui. Elle était lasse de toutes ces élégies qu’elle avait entendues, depuis son entrée en France, sur le couple de tourtereaux que formaient Napoléon et Marie-Louise. Jusqu’à la nuit dernière où, avec un sourire qui sentait son libertin, Talleyrand lui avait susurré que l’Empereur passait le plus clair de son temps, sinon dans le lit de sa femme, du moins enfermé avec elle.

— Tous les matins, il assiste à sa toilette, choisit ses robes, ses bijoux. Jamais il ne la trouve assez magnifiquement parée ! Le seigneur de la guerre est devenu celui d’une fort tendre guerre.

Dans cette guerre amoureuse, Marianne était fermement décidée à faire diversion. Elle avait trop subi, depuis que ce mariage avait été annoncé, trop souffert les ravages d’une jalousie quasi animale quand elle évoquait « leurs » nuits tandis que s’étiraient interminablement les siennes. Elle se savait très belle, bien plus que « l’autre », et capable de faire perdre la tête à n’importe quel homme. Aujourd’hui, elle était décidée à vaincre. Ce n’était pas l’Empereur qu’elle allait voir, c’était un homme qu’elle voulait à tout prix garder. Et c’était peut-être à cause de cela que son cœur battait si lourdement quand elle atteignit le salon d’attente du premier étage où, traditionnellement, se tenaient en permanence, quand Leurs Majestés recevaient, le préfet du Palais et quatre dames de l’Impératrice.

Marianne savait qu’elle y retrouverait ce jour-là Mme de Montmorency et la comtesse de Périgord qui lui avaient dit la veille être de service.

— Le protocole veut, avait ajouté Dorothée, que l’une des dames du palais vous présente à la dame d’honneur et au préfet du Palais avant que vous ne soyez introduite dans le salon de présentation. Le préfet, le marquis de Bausset, est un homme charmant, mais la dame d’honneur, la duchesse de Montebello est, selon moi, une affreuse chipie. Le malheur veut que l’Impératrice ne voie que par elle, n’aime qu’elle et n’ait confiance qu’en elle, peut-être pour la consoler du malheureux boulet autrichien qui a tué ce pauvre Lannes. Heureusement, je serai là. C’est moi qui vous présenterai à elle et, avec moi, Mme de Montebello prend des gants.

Cela, Marianne voulait bien le croire, connaissant le caractère de la jeune comtesse qui n’aurait certainement jamais permis à Mme Lannes d’oublier qu’elle était née princesse de Courlande. Aussi fût-ce avec un sourire sans contrainte qu’elle s’avança vers son amie qui, de son côté, venait à elle. Mais les deux jeunes femmes eurent à peine le temps de se saluer qu’un troisième personnage intervint.

— Voilà donc une revenante ! s’écria la voix joyeuse de Duroc. Et quelle revenante ! Ma chère, c’est une vraie joie de vous retrouver ! Et quelle beauté ! Quelle élégance ! Vous êtes... ma foi, je ne trouve pas les mots !

— Dites « impériale » et vous ne serez pas loin de la vérité, fit Dorothée de sa voix un peu masculine, tandis que Duroc s’inclinait sur les doigts de Marianne. Il faut bien avouer, ajouta-t-elle en baissant légèrement le ton, que notre chère souveraine ne lui vient pas à la cheville ! J’ai toujours soutenu, d’ailleurs, que les robes de Leroy n’étaient pas faites pour être portées par n’importe qui !

— Oh ! protesta le grand maréchal du Palais, n’importe qui ? Une Habsbourg ? Madame la comtesse, votre franc-parler vous jouera des tours !

— Dites plutôt ma connaissance imparfaite du français, riposta Dorothée avec son grand rire brusque. J’ai voulu dire que toutes les silhouettes ne s’en accommodaient pas. Il faut être mince et souple avec de longues jambes, ajouta-t-elle en jetant à sa propre silhouette, dans une glace voisine, un regard approbateur, et Sa Majesté aime un peu trop les pâtisseries.

Mme de Périgord, pour sa part, était d’une parfaite élégance et, la veille, Marianne avait été frappée de son changement : la fillette aux grands yeux, que d’aucuns jugeaient laide et trop maigre, s’épanouissait pour devenir une vraie beauté. Même Marianne ne portait pas plus élégamment les difficiles créations de Leroy. La robe qu’elle arborait ce jour-là, faite de bandes alternées d’épaisse dentelle blanche et de velours noir, aurait écrasé un corps moins nerveusement racé que le sien. Gentiment, elle glissa son bras sous celui de Marianne.

— C’est merveilleux de vous voir redevenue vous-même ! soupira-t-elle. En vérité, nous voilà bien loin de Mlle Mallerousse et de la signorina Maria-Stella !

Marianne, malgré son empire sur elle-même, se sentit rougir.

— Je me fais l’effet d’être une espèce de caméléon, soupira-t-elle. Et je ne suis pas sans inquiétude quant à la façon dont le commun des mortels doit me juger.

Les beaux sourcils noirs de Mme de Périgord se relevèrent jusqu’au milieu de son front.

— Le commun des mortels ne se permettrait pas de juger, ma chère ! Quant à vos pairs, disons qu’ils en ont vu d’autres. Est-ce que vous ne savez pas que mon grand-père était garçon d’écurie chez la tzarine Elisabeth avant de devenir son amant et d’épouser la duchesse de Courlande ? Cela ne m’empêche nullement d’être très fière de lui... c’est même celui de mes ancêtres que je préfère !... Et quant à certains de vos émigrés j’en connais qui ont exercé des métiers infiniment moins élégants que servir de lectrice à une princesse ou donner des concerts ! Cessez de vous tourmenter ainsi et venez que je vous présente à notre Cerbère.

— Un petit moment ! fit Marianne en se tournant vers Duroc. Pourriez-vous me donner, monsieur le duc, l’explication de l’ordre que vous m’avez envoyé ? Pourquoi suis-je ici ?

Le visage rond aux traits un peu indécis du grand maréchal du Palais se plissa en un large sourire.

— Mais... pour être présentée à Leurs Majestés, rien de plus... c’est la règle ! Normalement cela aurait dû se faire au cours d’une soirée, mais puisque nous sommes en deuil...

— Rien de plus ? fit Marianne soupçonneuse. Vous en êtes sûr ? Vous êtes certain que Sa Majesté ne me réserve pas un tour de sa façon ?

— Mais oui ! L’Empereur m’a ordonné de vous convoquer et je vous ai ordonné, en son nom, de vous présenter. Au surplus, ajouta-t-il en tirant sa montre, il est l’heure d’entrer dans le salon et Mme de Montebello n’a pas encore paru. Elle doit être retenue chez l’Impératrice. Mais cela n’a que peu d’importance. J’ai autant qu’elle le privilège de présenter les nouveaux venus. Venez, madame.

Dans le salon voisin, dont deux valets en livrée vert et or ouvraient les doubles portes, les invités pénétrèrent lentement et se rangèrent autour de la pièce, les femmes devant, les hommes derrière. Seul, Duroc demeura auprès de Marianne qu’il avait d’ailleurs placée un peu à l’écart et non loin de la porte par laquelle devait entrer le couple impérial. Il y avait beaucoup de monde, mais la jeune femme, reprise à la fois par l’anxiété et par la hâte de revoir l’homme qu’elle aimait toujours, n’accorda même pas un regard aux autres invités. Ils formaient pour elle une masse brillante d’uniformes, français ou étrangers, et de robes où elle ne cherchait pas même à distinguer un visage. Elle s’était seulement bornée à vérifier au passage, devant l’une des hautes glaces, sa toilette et son aspect général. Une seule pensée occupait son esprit : comment allait-il la recevoir ?

Elle avait cru, d’abord, qu’elle n’aurait affaire qu’à lui seul, qu’il la ferait conduire à son cabinet pour lui parler sans témoins. Elle n’avait pas imaginé qu’elle aurait à faire face à une présentation en règle. La déception qu’elle en éprouvait était cruelle. C’était comme si Napoléon lui avait fait signifier qu’elle n’était plus rien pour lui, qu’une femme comme les autres ! Se pouvait-il qu’il fût tombé à ce point amoureux de cette grosse Allemande ? Et puis, la réputation des algarades et des compliments à rebours dont Napoléon gratifiait certaines femmes, en public, était trop bien assise pour qu’elle ne redoutât pas le moment où elle se trouverait en face de lui, avec toutes ces paires d’yeux, toutes ces oreilles avides braquées sur eux.

— Leurs Majestés l’Empereur et l’Impératrice ! claironna la voix du maître de cérémonie.

Marianne tressaillit. Ses nerfs se tendirent. Les grandes portes s’ouvrirent et le cœur de la jeune femme manqua un battement. Les mains au dos, de son pas rapide, Napoléon s’avançait.

Un peu en arrière de lui et plus lentement, Marianne vit approcher Marie-Louise, plus rose que jamais dans une robe blanche garnie de roses de même teinte et soutachée d’argent.

« Elle a grossi », jugea Marianne avec une joie vengeresse.

A la suite du couple, un groupe de hauts personnages entra, mais se tint au fond de la salle, tandis que l’Empereur et l’Impératrice en faisaient le tour, pliant les robes de soie et les habits brodés en interminables révérences. Marianne reconnut la ravissante princesse Pauline, sœur de Napoléon, et le duc de Wurtzbourg, oncle de Marie-Louise. Dans la file des invités, elle était la troisième après deux dames de haute mine et beaucoup plus âgées qu’elle, mais, trois minutes plus tard, elle eût été Incapable de dire le nom de ses voisines ou de répéter ce que Napoléon leur avait dit, car ses oreilles s’étaient emplies d’un brouillard sonore. La voix forte de Duroc parvint pourtant à le percer.

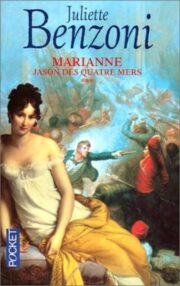

"Jason des quatre mers" отзывы

Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.