– Elle n’avait aucune raison de ne pas me croire. Je t’ai déjà dit que nous étions d’excellents amis.

– Eh bien, tu as plus de chance que moi ! A présent, oublions tout ça et occupons-nous de cette sacrée opale. Tu as une idée pour convaincre la dame aux dentelles de nous la vendre ?

– Comment veux-tu ? Je la connais encore moins que toi puisque je ne l’ai même pas vue. Le mieux et de rejoindre Ischl dès demain. Mme von Adlerstein doit y être encore, puisqu’elle n’était pas rentrée ce matin quand j’ai repris ma voiture.

Le lendemain, tandis que la petite Amilcar rouge trottait au long des cinquante-six kilomètres reliant Salzbourg à Bad Ischl à travers un charmant paysage de collines boisées et de lacs, Aldo laissait son esprit vagabonder à la suite de son ancienne secrétaire. S’il n’y avait eu l’évidence, il n’aurait jamais pu croire à une « Mina » allant à un bal hongrois, se faisant courtiser dans le jardin d’une ambassade par un sémillant officier, conduisant une voiture de sport et, enfin, courant les routes en compagnie d’Adalbert dont il se demandait sans oser vraiment se poser la question s’il n’était pas en train de tomber amoureux d’elle ? ... Et ce qu’il comprenait encore moins, c’était pourquoi tout cela lui était tellement désagréable ?

Soudain, il s’aperçut qu’en pensant à Lisa en tant que femme il était en train de tourner le dos à une évidence : elle devait se trouver à Vienne au moment du séjour de la dame mystérieuse, et donc la connaître. Au lieu d’aller faire le siège d’une vieille comtesse qui ne se laisserait peut-être pas convaincre, il serait peut-être beaucoup plus simple de courir après sa petite-fille ?

– Que diable, dit-il tout haut suivant le fil de sa pensée, elle a tout de même travaillé avec moi pendant deux ans, et bien travaillé ! Si quelqu’un peut nous renseigner c’est elle...

Sans cesser de surveiller la route d’un œil vigilant, Adalbert se mit à rire :

– Toi aussi, tu penses que Lisa serait pour nous la meilleure source de renseignements ? Le chiendent, c’est de lui remettre la main dessus.

– Ça devrait être facile pour toi puisque vous êtes si bons amis ? fit Morosini avec un rien de fiel.

– Pas plus que pour toi. Cette fille est un vrai courant d’air et j’ignore tout de ses projets.

– Tu lui as prêté ta chère voiture, tu lui as tenu heu de chevalier servant durant...

– Quinze jours ! Pas un de plus...

– ... et elle ne t’a pas dit où elle comptait se rendre après Budapest ?

– Eh non ! ... Pourtant, j’avoue le lui avoir demandé mais elle est restée très vague : peut-être un tour en Pologne où elle a des amis, ou alors Istanbul... à moins que ce ne soit l’Espagne. J’ai eu l’impression qu’elle n’entendait pas me mêler davantage à sa vie. Elle est très indépendante... et puis, elle m’avait peut-être assez vu !

Comme par magie, Aldo se sentit d’une humeur charmante qu’il conserva le reste du voyage. Il s’était même offert le luxe d’un : « Mais non, mais non ! » parfaitement hypocrite.

C’est à ses sources salées naturelles, jointes à une source sulfureuse, qu’Ischl devait sa renommée. La Cour avait choisi cette jolie ville au confluent de l’Ischl et de la Traun pour résidence estivale et l’aristocratie qui suivait la famille impériale en avait fait l’une des premières villes d’eaux d’Europe, une des plus élégantes aussi où il n’était pas rare que les plus grands artistes vinssent se produire devant un parterre de têtes couronnées.

On disait que François-Joseph – et ses frères par la suite ! – devaient leur venue au monde aux bains salins ordonnés à l’archiduchesse Sophie, leur mère, par le docteur Wirer-Rettenbach. Et puis, surtout, il y avait « le » roman impérial : les fiançailles décidées en quelques minutes du jeune empereur et de sa ravissante cousine Elisabeth, alors que le mariage avec la sœur aînée de la jeune fille, Hélène, était annoncé.

Bien que la monarchie ne fût plus qu’un souvenir, elle laissait maintes nostalgies. Ceux et surtout celles qui s’en venaient rêver dans le parc ou devant les colonnes de la Kaiser Villa, le château vaguement grec où s’était déroulé l’événement, étaient nombreux durant la saison des bains mais il s’en trouvait encore à l’automne et ceux-là étaient les plus fervents, ombres de l’ancienne Cour à la recherche des heures enfuies où ils jouaient un rôle dans le spectacle qu’offraient l’empereur, l’impératrice et leur suite.

D’ailleurs, à Ischl, le temps semblait arrêté, surtout chez les femmes. Peu ou point de fards, pas de cheveux coupés et encore beaucoup de robes longues se mêlant aux costumes régionaux traditionnels.

– Incroyable ! murmura Morosini quand l’Amilcar s’installa, devant l’hôtel, à une place qu’une calèche venait de libérer. Sans cet engin, j’aurais l’impression d’être mon propre père. Je me souviens qu’il est venu à Ischl deux ou trois fois.

– Ceux d’ici ne sont pas fous. Ils savent bien que les souvenirs de l’empire représentent leur meilleure publicité. Cet hôtel porte le nom d’Elisabeth, les établissements de bains ceux de Rodolphe ou de Gisèle, le plus beau panorama celui de Sophie. Sans compter les places François-Joseph, ou François-Charles, etc. Quant à nous, nous allons nous installer, déjeuner et attendre que l’heure soit convenable pour nous rendre au château de... Rudolfskrone que les Adlerstein ont fait construire quand leur vieux burg montagnard est devenu inhabitable à la suite d’un éboulement...

– Tu en connais, des choses ! fit Morosini admiratif. On n’est pourtant pas en Egypte ici ?

– Non, mais quand on fait un long parcours en compagnie de quelqu’un, il faut bien entretenir la conversation. Nous avons causé, avec Lisa...

– C’est vrai. J’oubliais... Et tu ne saurais pas, par hasard, où cela se situe ?

– Sur la rive gauche de la Traun, au flanc du Jainzenberg, répondit Vidal-Pellicorne imperturbable.

Trop grand pour être un pavillon de chasse et ressemblant davantage avec ses loggias, son fronton et ses multiples ouvertures, à une villa palladienne, Rudolfskrone, niché dans la verdure en face d’un ravissant panorama, offrait une image souriante. Il était facile de comprendre pourquoi Mme von Adlerstein choisissait d’y séjourner fréquemment et de s’y attarder, alors que l’automne était déjà bien installé. Cette maison était plus agréable à habiter que le palais de Himmelpfortgasse.

Un majordome, portant avec une immense dignité des culottes de cuir à lacets et une veste de ratine vert-sapin qui eussent donné une crise de nerfs à ses confrères britanniques, accueillit les visiteurs devant le haut porche dominé par des statues en équilibre sur un balcon.

En dépit du libellé des cartes de visite présentées par les visiteurs, le serviteur émit un doute sur la possibilité d’être reçus sans s’être annoncés au préalable. La comtesse était souffrante. Alors, Aldo, bien décidé à ne plus se laisser lanterner, demanda :

– Mademoiselle Lisa n’est pas là ?

Ce fut magique : le masque sévère du majordome s’éclaira d’un sourire :

– Oh ! Si ces messieurs sont de ses amis c’est autre chose ; il me semblait aussi reconnaître la petite voiture rouge que nous avons eue ici il y a peu...

– Je la lui avais prêtée, précisa Adalbert, mais si Mme von Adlerstein n’est pas bien, ne la dérangez pas. Nous reviendrons plus tard.

– Je vais essayer, messieurs, je vais essayer... Quelques instants plus tard, il ouvrait devant les

deux hommes les portes d’un petit salon tendu de damas grège avec de grands rideaux soyeux ouverts sur les arbres du parc. De nombreuses photographies encadrées d’argent y occupaient une grande place.

Une dame aux cheveux blancs, en dépit d’un visage encore lisse, y était étendue sur une chaise longue, une écritoire sur les genoux. Elle la repoussa d’un mouvement vif en voyant entrer ses visiteurs. Ceux-ci pensèrent qu’elle devait être grande au vu de la longue robe noire à guimpe de dentelle qu’elle portait. Son image appartenait à un autre temps, celui des photographies, mais ses yeux sombres possédaient une étonnante vitalité. Quant au sourire dont s’éclaira soudain son visage, il était l’exacte réplique de celui de Lisa.

Ce fut vers Adalbert qu’elle tendit sans hésiter une longue main ornée de très belles bagues sur laquelle il s’inclina :

– Monsieur Vidal-Pellicorne, dit-elle, c’est un plaisir de vous rencontrer... encore que je regrette un peu votre trop grande facilité à vous plier aux caprices de ma petite-fille. Lorsque je l’ai vue au volant de votre voiture, j’ai été éberluée, un peu admirative mais aussi inquiète. N’est-ce pas imprudent ?

– Même pas, comtesse ! Mlle Lisa conduit bien. Mais déjà la vieille dame se tournait vers son autre visiteur et son sourire ne fut plus que courtois :

– En dépit du grand nom que vous portez, prince Morosini, je n’ai pas l’avantage de vous connaître. Pourtant, il semble que, depuis peu, vous ayez entrepris d’assiéger ma maison de Vienne ? On me dit que vous êtes venu me demander à plusieurs reprises ?

Le ton sec laissait entendre à Aldo que son insistance déplaisait :

– Je plaide coupable, comtesse, et vous en demande infiniment pardon comme d’avoir, à la lettre, espionné votre palais.

Elle eut un haut-le-corps et fronça le sourcil :

– Espionné ? Quel mot malsonnant ! ... Et la raison, je vous prie ?

– Je désirais vous entretenir d’une chose d’extrême importance à laquelle mon ami ici présent s’intéresse autant que moi.

– Quelle chose ?

– Vous allez l’entendre mais, auparavant, veuillez me permettre de vous poser une question.

– Faites ! Et prenez place, je vous prie ! Tout en s’asseyant dans un fauteuil habillé de damas qu’on lui désignait, Aldo formula sa demande :

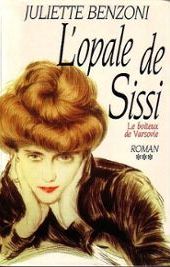

"L’Opale de Sissi" отзывы

Отзывы читателей о книге "L’Opale de Sissi". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "L’Opale de Sissi" друзьям в соцсетях.