Elle fit quelques pas sur le sable fin des allées qui toutes allaient vers le bassin où chantait la fontaine. C’était un petit jardin fait de quelques tilleuls et d’une masse de roses embaumant sous le soleil d’été. C’était aussi une petite fontaine, un dauphin de bronze qu’étreignait un amour au sourire énigmatique. Rien de comparable en vérité avec les merveilles de la villa Sant’Anna, avec les grandes cascades grondantes, les eaux jaillissantes dont les sources se cachaient pour pleurer dans des murailles roulées comme des conques afin de répercuter le son, avec les nobles pelouses où passaient, hiératiques, les paons blancs de légende, où régnait la licorne fabuleuse. Ici, aucun étalon sauvage ne faisait résonner l’horizon sous le martèlement frénétique de son galop furieux, aucun cavalier fantôme n’éveillait les ténèbres de sa course solitaire, emportant jusqu’au bout de la nuit quel secret accablant, quel désespoir peut-être ?... Ici, c’était le calme douillet, policé, la mesure de bonne compagnie d’un petit jardin parisien : juste de quoi alimenter la rêverie mélancolique d’une jolie femme esseulée.

L’Amour au dauphin souriait dans la retombée des gouttelettes de cristal et, dans ce sourire-là aussi, Marianne crut lire une ironie : « Tu te moques de moi, pensa-t-elle, mais pourquoi ? Que t’ai-je fait moi qui croyais en toi et que tu as si cruellement déçue ? Tu ne m’as jamais souri que pour reprendre aussitôt ton présent ! Moi qui étais entrée dans le mariage comme on entre en religion, tu n’as jamais voulu que le mariage fût pour moi autre chose qu’une dérision. Et, cependant, me voici mariée pour la seconde fois... mais toujours aussi seule ! Le premier était un bandit, le second n’est qu’une ombre... et l’homme que j’aimais n’est plus que le mari d’une autre ! N’auras-tu jamais pitié de moi ? »

Mais l’Amour demeura muet et son sourire resta immuable. Avec un soupir, Marianne lui tourna le dos et alla s’asseoir sur un banc de pierre moussue où saignait un rosier grimpant. Elle se sentait le cœur vide. Il était comme l’un de ces déserts qu’une bourrasque crée en une nuit, emportant dans ses tourbillons jusqu’aux débris laissés par ses fureurs, jusqu’au souvenir de ce qui était auparavant. Et quand, pour essayer de réchauffer en elle le feu qui s’éteignait lentement, elle évoqua sa folie d’amour, les joies délirantes, les désespoirs aveugles que le seul nom, la seule image de son amant faisaient lever naguère en elle, Marianne, navrée, s’aperçut qu’elle ne trouvait même plus l’écho de ses propres cris. C’était... oui, c’était comme une histoire qu’on lui eût racontée, mais dont une autre eût été l’héroïne...

De très loin, comme du fond d’une enfilade d’immenses salles vides, elle crut entendre la voix persuasive de Talleyrand : « Cet amour-là n’est pas fait pour vivre vieux... » Se pouvait-il qu’il eût raison, qu’il eût « déjà » raison ? Se pouvait-il vraiment... que son grand amour pour Napoléon fût moribond, ne laissant derrière lui qu’une tendresse, une admiration, cette menue monnaie qu’abandonne en se retirant le flot d’or brûlant des grandes passions ?

3

LE BAL TRAGIQUE

Le soir du 1er juillet, une interminable file de voitures s’étirait tout au long de la rue du Mont-Blanc, débordait dans les rues adjacentes, envahissant même les cours des grands hôtels privés dont les doubles portes étaient demeurées ouvertes pour donner un peu plus d’espace et éviter autant que possible l’engorgement. Le bal que donnait l’ambassadeur d’Autriche, le prince de Schwartzenberg, s’annonçait comme une réussite. On attendait l’Empereur et surtout l’Impératrice en l’honneur de laquelle était donnée la fête, et les quelque douze cents personnes qui avaient été conviées faisaient figure de privilégiés, tandis que deux ou trois bons milliers d’oubliés refusaient de se consoler d’un si cruel abandon.

Au pas, l’une derrière l’autre, les voitures s’engageaient dans la courte allée de peupliers qui menait à la colonnade d’entrée de l’ambassade, éclairée pour la circonstance au moyen de grandes torchères antiques dont les flammes dansaient joyeusement dans la nuit. L’hôtel qui avait naguère appartenu à Mme de Montesson, épouse morganatique du duc d’Orléans, n’était pas immense et ne pouvait être comparé, pour la somptuosité, avec celui de son opulent voisin, l’ambassadeur de Russie, logé par Napoléon dans le fastueux hôtel Thélusson qu’il avait racheté à Murat contre un million et l’Elysée, mais il était admirablement décoré et possédait un très grand parc où l’on trouvait même une petite ferme et un temple d’Apollon.

Ce parc avait d’ailleurs donné une idée à l’ambassadeur et, afin de pouvoir y accueillir tous ceux qu’il souhaitait recevoir sans être gêné par l’exiguïté relative de ses salons, il y avait fait construire une immense et éphémère salle de bal en bois léger, recouverte de toile cirée, qu’une galerie, elle aussi sans lendemain, reliait aux pièces de réception. Et il n’était bruit, dans tout Paris, depuis une semaine, que de la charmante décoration de cette salle.

Dans la voiture de Talleyrand, qui avait tenu à l’accompagner à cette soirée parce qu’elle marquait, en quelque sorte, son entrée officielle dans la haute société parisienne, Marianne avait, comme tout le monde, patienté une bonne heure, coincée entre l’hôtel du banquier Perregaux et l’ambassade, avant de pouvoir mettre pied à terre sur les immenses tapis rouges qui garnissaient le péristyle.

— L’important est d’arriver avant l’Empereur, hé ? remarqua le prince de Bénévent, suprêmement sobre et suprêmement élégant à son habitude, dans un frac noir éclairé seulement des croix et rubans autrichiens dont le plus important, la Toison d’Or, se nichait discrètement dans les plis neigeux de sa cravate. Pour le reste on arrive toujours assez tôt si l’on veut être remarqué. Et, ce soir, j’espère bien que l’on ne verra que vous.

Marianne, en effet, était, cette nuit-là, belle à couper le souffle. Le drap d’or clair de sa robe avait été choisi par Leroy, après de longues hésitations, en accord parfait avec la nuance ambrée de sa peau et la monture de ses bijoux, les énormes, les fabuleuses émeraudes de Lucinda la sorcière, dont, par un miracle de travail, le joaillier Nilot avait réussi à faire une parure juste à temps pour la soirée. Elles allumèrent des éclairs verts quand la jeune femme quitta l’ombre de la voiture pour la féerie de lumières des salons. Elles allumèrent aussi l’étonnement et l’envie dans les yeux des femmes et même dans ceux de leurs compagnons. Mais la convoitise des hommes s’adressait autant à la femme qu’à ses magnifiques joyaux. Elle avait l’air d’une extraordinaire statue d’or et tous ces hommes qui la regardaient s’avancer lentement, dans le bruissement doux de sa longue traîne, ne savaient ce qu’ils devaient le plus admirer de la perfection de son visage lisse, de la pureté de la gorge sur laquelle tremblaient les scintillantes larmes vertes, de l’éclat de ses yeux ou de l’arc tendre, profondément émouvant, de ses lèvres souriantes. Néanmoins, aucun d’entre eux n’eût osé exprimer clairement ce désir instinctif qu’elle inspirait, moins d’ailleurs parce qu’on la savait donnée à l’Empereur qu’à cause de l’attitude, à la fois lointaine et détachée, de cette éblouissante jeune femme.

N’importe quelle fille d’Eve eût éclaté d’orgueil à se parer de ces joyaux d’idole. Seule, peut-être, Mme de Metternich, nouvellement promue princesse, étalait des pierres d’aussi belle taille. Pourtant, la princesse Sant’Anna les portait avec une indifférence qui frisait la tristesse. Sous cette parure qui multipliait superbement la nuance rare de ses grands yeux, elle semblait absente.

Une rumeur discrète montait sur le passage du couple bizarre mais impressionnant qu’elle formait avec le vieux Diable Boiteux, la sévérité et l’âge de l’un faisant ressortir la beauté et l’éclat de l’autre. Talleyrand était pleinement conscient de l’effet produit et souriait intérieurement sous son masque indifférent de diplomate. Il pouvait reconnaître, parmi les belles invitées, outre les femmes les plus en vue et les plus élégantes de l’Empire, telles que la duchesse de Raguse, portant les diamants que lui avait donnés son père, le banquier Perregaux, ou la maréchale Ney sous des saphirs dont on chuchotait que certains avaient appartenu à la défunte reine Marie-Antoinette, de très grandes dames autrichiennes ou hongroises, la comtesse Zichy et ses célèbres rubis et la princesse Esterhazy, dont la collection de bijoux passait pour la plus fastueuse de tout l’Empire des Habsbourg. Pourtant, aucune ne parvenait à éclipser cette jeune femme qui s’avançait si gracieusement à son bras et qu’il ne pouvait s’empêcher de considérer comme sa création personnelle. Même le vieux prince Kourakine qui avait l’air de s’être plongé dans un fleuve de diamants, même quelques nobles dames russes dont les pierreries, d’une grosseur barbare, semblaient venir tout droit du fabuleux royaume de Golconde, n’avaient pas plus d’éclat ni de royale élégance que sa jeune compagne. Marianne remportait un triomphe silencieux dont il jouissait en artiste.

Mais Marianne, elle, ne voyait rien, n’entendait rien. Son sourire était machinal, posé comme un masque sur son visage. Elle avait l’impression bizarre que la seule partie d’elle-même qui fût réellement vivante était sa main gantée posée légèrement sur le bras du prince de Bénévent. Tout le reste était vide, inerte. Une sorte de façade glacée qu’aucune flamme intérieure n’habitait.

Elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle se trouvait là, dans cette ambassade étrangère, au milieu de tous ces inconnus dont elle devinait la curiosité féroce et l’avidité. Qu’était-elle venue chercher, autre qu’un dérisoire triomphe mondain parmi tous ces gens qui avaient dû clabauder à satiété sur son étrange histoire et qui, maintenant, cherchaient sans doute à percer le secret qu’elle représentait : celui d’une fille de grande race descendue jusqu’aux planches d’un théâtre pour l’amour d’un empereur, mais remontée plus haut que jamais par la vertu d’un mariage plus étrange encore et plus mystérieux que tout le reste de sa vie ?

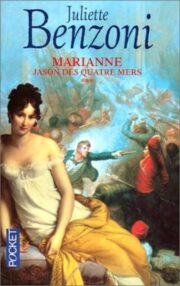

"Jason des quatre mers" отзывы

Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.