Именно так я-я резвились на берегу ручья в годы моего детства. Намазывались смесью детского масла и йода, которую разбалтывали в большой бутылке из-под детского масла «Джонсон энд Джонсон», густой красновато-коричневой жидкостью, почти кровянистого оттенка. Они покрывали ею лица, руки и ноги и по очереди втирали в спины.

Потом мама ложилась, подложив руки под подбородок, склонив голову набок, закрыв глаза, и глубоко вздыхала в знак того, как все чудесно и как все ей нравится. Я любила видеть мать такой спокойной. Расслабившейся.

Все это происходило в те дни, когда еще никого не волновал рак кожи. Задолго до того, как кто-то считал, что солнечные лучи вредны. Прежде, чем мы убили озон, стоявший преградой между нашей плотью и солнцем.

Мама и Каро обычно надевали полосатые цельные купальники, точные копии тех, которые носили, будучи спасателями в лагере Минни Маддерн для девочек-южанок, еще до того, как вышли замуж и нарожали детей.

Мама была прекрасной пловчихой и предпочитала австралийский кроль. Наблюдать за мамой было все равно что любоваться женщиной, изумительно танцующей вальс, да только ее партнером был не мужчина, а вода ручья. Сильная, гибкая, изящная, верткая как рыба: когда она поворачивала голову, чтобы вдохнуть, вы едва видели, как открывается маленький рот.

— Нет извинения неряшливому пловцу. Все равно что неряшливому едоку, — говорила она нам. Мать судила людей по тому, насколько хорошо они плавают и способны рассмешить ее или нет.

Спринг-Крик был не так широк, как Гарнет-Ривер, не так огромен, как Мексиканский залив, не так длинен, как некоторые озера. Всего лишь узкий коричневый ручеек, прекрасно подходивший для купания женщин с детьми. От нас всегда требовали держаться в поле зрения. На одном повороте ручей был слишком глубок. Кое-где подстерегали затонувшие бревна. Водились даже аллигаторы, готовые проглотить зазевавшихся детишек. Поджидавшие тех, кто посмел ослушаться мамочку. Вползавшие в твои сны по ночам. Они могли съесть тебя, твою мать, сбить с ног в любую минуту, когда ты меньше всего ожидал этого, а потом, не успеешь оглянуться, сжуют и глазом не моргнут!

— Даже я не сумею спасти всех вас от аллигаторов, — говаривала мама. — Так что не искушайте судьбу.

Когда мама выполняла норму: десять раз по окружности места, где они обычно купались, — даже ручей казался шире и больше, чем на самом деле. Я часто любовалась ею в такие минуты. Она называла это своим «кругосветным плаванием», а я не могла дождаться, пока мои взмахи не станут такими же энергичными, чтобы последовать ее примеру. Под конец мама возвращалась на мелководье, где желтела песочная коса. Выходила из воды, встряхивала головой и прыгала то на одной, то на другой ноге, чтобы вытрясти воду из ушей. Я поражалась ее красоте: мокрая, прохладная, с зачесанными назад, прилипшими к коже волосами, в глазах сияет гордость.

Каждый день мама и я-я брали с собой к ручью большой красный ящик со льдом. Из тех, старых, оловянных, с откидывающейся крышкой. Внутри болтались кусочки льда, отколотые от больших блоков, которые мы покупали в Спринг-Крик, в «Шоп энд скейт», местной бакалее с роллер-катком, через дорогу от ручья.

Во льду охлаждались пиво и кола. Поверх пива и колы лежали наши сандвичи с сыром и ветчиной, завернутые в вощеную бумагу. Для нас четверых с хлеба срезалась корочка, иначе мы отказывались есть.

Сандвичи были накрыты бумажными салфетками, и когда их вынимали, они, приятно охлажденные, мгновенно нагревались, и мы спешили поднести их к щекам, чтобы подольше насладиться мгновениями прохлады.

Когда мы были маленькими, мама еще пила пиво. Только когда я подросла, она решила, что в нем слишком много калорий. Но даже в те времена она часто отказывалась от пива в пользу водки с грейпфрутовым соком, которую держала в низеньком бело-голубом термосе. Поперек синела надпись: «ПОДКРЕПЛЯЮЩИЙ ВИВИ-ТОНИК».

Она описывала смесь как «коктейль и диету в одном флаконе».

Я-я всегда обыгрывали имя моей матери. Если Тинси приезжала на вечеринку, где царила скука, она обычно объявляла, что «здешнюю атмосферу необходимо вивифицировать[15]. Иногда они объявляли об осуществлении «проектов ре-вивификации», вроде того, когда мама и Ниси переделывали формы для моего отряда герл-скаутов.

В детстве я была убеждена, что мама настолько известна в мире, что в английском языке существуют слова, изобретенные специально для нее. Ребенком я часто перелистывала довольно скудный раздел словаря Уэбстера под буквой V и изучала относившиеся к маме слова. Тут было «vivid», что означало «яркий, живой, пылкий». И «vivify» — «оживлять, обновлять, животворить». И еще «vivace», «viva», «vivacious», «vivacity», «vivarium» и «viva voce»[16]. И мама была корнем и источником всех этих слов. Кроме того, к ней относилась и фраза «Vive le roi», которая, как она объясняла нам, означает «Да здравствует королева Виви».

И все эти определения так или иначе относились к самой жизни. Как и мама.

Вот только слово «вивисекция» сбивало меня с толку. «Хирургическая операция, проводимая на живом животном с целью изучения строения и функций живых органов и частей тела». Оно казалось мне совершенно выпадающим из общего ряда. От самих этих звуков мороз шел по коже. Я постоянно просила маму объяснить его, но так и не успокаивалась. И вечно пыталась найти слова, которые могли бы относиться ко мне. Перелистывала любой словарь, попадавший мне в руки. Должно же быть хоть одно слово, связанное со мной! Хотя бы «siddafy» вместо «vivify». Но ближе всего по смыслу было «sissified»[17], что совсем меня не удовлетворяло.

Только когда я была уже во втором или третьем классе, моя подружка Милен Шован заявила, что мама не имеет никакого отношения к словам в словаре. Мы даже подрались из-за этого, и сестре Генри Рут пришлось вмешаться и разнять нас. Когда монахиня подтвердила слова Милен, я была вне себя от горя. Сначала. Это изменило все мое восприятие действительности. Так начался крах безоговорочной убежденности в том, что мир вертится вокруг мамы. Но вместе с разочарованием пришло несказанное облегчение, хотя в то время я не могла себе в этом признаться.

Так много времени я была твердо уверена, что моя мать звезда, и когда обнаружилось, что это не так, потрясение оказалось слишком велико. Может, она была звездой когда-то, но с тех пор ее блеск померк? Потому что появились мы? Или мама с самого начала вовсе не была звездой?

Иногда меня начинали терзать угрызения совести, стоило только хоть в чем-то затмить маму. Даже выиграв школьный конкурс на знание орфографии, я встревожилась, опасаясь, что не смогу сверкать, не оставив в тени ее.

Тогда я не понимала, что мать жила в мире, который не мог или не хотел признать ее сияние, значение на этой земле; по крайней мере не в такой степени, как она заслуживала. Поэтому она вместе с остальными я-я сотворила собственную солнечную систему и жила на ее орбите так полно, как только могла.

Нужно заметить, мой отец по-настоящему так и не был включен в эту орбиту. Все мужья я-я существовали в иной вселенной, не в той, где сами я-я и мы, ребятишки.

В нашем летнем мирке Спринг-Крик мы плели заговоры против мужчин, издевались над ними, высмеивали, слушали наших матерей, изображавших отцов у лагерного костра. Жадно подмечали, когда именно они обходились с отцами то как с повелителями, то как с дураками, а время от времени как с любовниками. Но ни разу мы не видели, чтобы я-я отнеслись к своим мужчинам как к друзьям.

Возможно, мама больше, чем Ниси, Каро или Тинси, зависела от подруг, пытаясь от них получить то, чего не дал или не мог дать брак. Не сомневаюсь, что при всех супружеских проблемах мать любила отца… по-своему. Так же, как и отец любил ее. По-своему. Беда только в том, что их манера любить друг друга частенько меня ужасала.

Что делали я-я у ручья? Большую часть времени проводили в болтовне. Снова и снова накладывали свой состав для загара, неусыпно следили за нами. Вернее, делали это по очереди, особенно когда мы плескались, ныряли, пулей выскакивали из воды, уходили на дно, брыкались, плавали и дрались. Дежурившая в данный момент я-я почти не участвовала в беседе, поскольку следовало постоянно пересчитывать темневшие в воде головки числом всего шестнадцать. У Ниси было семеро детей, у Каро — трое, и все мальчики. У Тинси — мальчик и девочка. Плюс четверо у моей матери. Каждые полчаса дежурная я-я вставала, смотрела на воду и дула в свисток, свисавший со старого ожерелья из стеклянных бусин. При этом от нас требовалось немедленно оторваться от любых занятий и выкликнуть свой порядковый номер.

После пересчета нам снова разрешалось играть, а я-я спокойно устраивалась на одеяле. И хотя вышеуказанные леди не переставали пить, должна сказать, что ни один ребенок не утонул за все долгие летние месяцы, проведенные на ручье.

По крайней мере дважды за лето мама заставляла кого-то из нас притворяться утопающим, чтобы самой в очередной раз попрактиковаться в методах спасения на воде. Мама училась спасать утопающих задолго до нашего рождения. Каждые три года ей приходилось подтверждать сертификат в Красном Кресте, но все же она считала своей обязанностью проводить учения каждое лето. Мы умоляли, просили, визжали и дрались за честь стать очередной жертвой утопления: уж очень нравилось внимание, которое нам уделяли.

Все, что от вас требовалось, — проплыть к глубокому месту и беспомощно болтаться на воде, размахивая руками и вопя так, словно каждый вздох будет последним.

Мама, как планировалось, стояла на берегу в шортах и короткой блузке поверх купальника. И, услышав крики, поднимала руки к глазам, чтобы заслониться от солнца. Потом принималась обшаривать взглядом горизонт, словно индейская принцесса, одновременно срывая блузку, шорты и сбрасывая теннисные туфли. Разбегалась и ныряла — это был фирменный прыжок спасателя. После маминого нырка можно было немного успокоиться и наблюдать, как она плывет, быстро, уверенно, к тому месту, где ты тонешь.

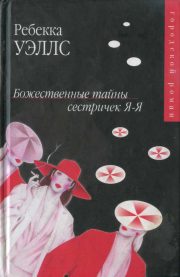

"Божественные тайны сестричек Я-Я" отзывы

Отзывы читателей о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я" друзьям в соцсетях.