J’ai un fort accent méridional que la famille de mon mari déteste. Pas assez chic. Je ne suis pas stupide, tu sais. Si je n’avais pas eu ce physique, ils ne m’auraient jamais acceptée. Ils passent sur mon accent parce que j’ai de l’allure en robe de cocktail. Parce que je suis jolie. Et tu sais que je dis ça sans vanité. On a vite conscience d’être jolie. À cause de la façon dont les autres vous regardent. Ma fille connaîtra ça. Elle n’a que six ans, elle est encore petite, mais je sais qu’elle sera belle. Pourquoi est-ce que je te confie tout ça ? Cela t’est bien égal de savoir que je viens du Midi et que j’ai l’accent. Tu m’aimes comme je suis.

Ils dînèrent dans la salle à manger rose. Antoine avait tenu à réserver « leur » table, mais la jeune hôtesse gironde les informa qu’elle était réservée en priorité aux familles nombreuses. La pièce se remplit d’enfants, de couples, de vieux. Mélanie et Antoine observaient la scène. Rien n’avait changé. Ils sourirent en lisant le menu.

— Tu te souviens du soufflé au Grand Marnier ? murmura Antoine. Nous n’en avons mangé qu’une seule fois.

Mélanie éclata de rire.

— Comment pourrais-je l’avoir oublié ! Le garçon l’apportait avec un air solennel et cérémonieux. Les convives des autres tables se tournaient pour regarder les flammes bleu et orange. Le silence se faisait dans la salle. On déposait le plat devant les enfants. Tout le monde retenait son souffle.

— Nous étions une famille parfaite, ironisa Mélanie. Parfaite sous toutes les coutures.

— Trop parfaite, c’est ça ? dit Antoine.

Elle fit oui de la tête.

— Oui, à en mourir. Pense à ta famille à toi. Ça, c’est ce que j’appelle une vraie famille. Des enfants avec du caractère, des humeurs, qui dépassent un peu les bornes parfois, mais c’est ce que j’aime chez eux.

Il avait l’impression que tout son visage dégringolait, alors il tenta un pauvre sourire.

— Ma famille ? Quelle famille ?

Elle posa la main devant sa bouche.

— Oh, Tonio, je suis désolée. Je n’ai pas encore tout fait intégré ton divorce.

— Pareil ! répondit-il avec une pointe d’agacement.

— Comment tu t’en sors ?

— On parle d’autre chose ?

— Excuse-moi.

Elle lui tapota nerveusement le bras. Ils dînèrent en silence. La solitude dans laquelle vivait Antoine le submergeait à nouveau. Le vide qu’il ressentait n’était-il rien d’autre qu’une crise de la quarantaine ? Probablement. L’histoire d’un homme qui possédait tout et avait tout perdu. Sa femme, partie avec un autre. Un boulot d’architecte qui ne l’amusait plus. Comment tout cela était-il arrivé ? Il avait bataillé dur pour créer sa propre entreprise, se faire une place dans ce milieu ; cela avait exigé des efforts constants. À présent, il avait l’impression d’avoir perdu tout son jus, d’être sec comme une trique. Il n’avait plus envie de travailler avec son équipe, d’aller sur les chantiers, d’accomplir toutes ces tâches que son travail et sa position exigeaient. Il n’avait plus l’énergie. Elle s’était évanouie.

Le mois dernier, il était allé à une soirée où il avait retrouvé de vieux amis, des gens qu’il n’avait pas vus depuis son adolescence, tous anciens élèves du même collège, célèbre pour l’excellence de ses résultats, sa stricte éducation religieuse et l’inhumanité de ses professeurs. Jean-Charles de Rodon, un fayot qu’il n’avait jamais aimé, avait retrouvé sa trace sur Internet et lui avait envoyé une invitation pour une soirée « reconstitution de ligue dissoute ». Il avait d’abord voulu refuser ces retrouvailles, mais un rapide coup d’œil sur son salon désert avait eu raison de lui. Il s’était ainsi retrouvé assis autour d’une grande table ronde, dans un appartement surchauffé du parc Monceau, entouré de couples mariés depuis des lustres dont l’activité principale semblait la production en série d’héritiers, et qui haussèrent des sourcils désolés en apprenant qu’il était divorcé. Il ne s’était jamais senti si isolé. Ses anciens camarades d’école étaient devenus d’affreux raseurs, dégarnis et contents d’eux-mêmes. Ils travaillaient dans la finance, les assurances ou la banque, avaient des femmes qui devaient leur coûter cher et qui étaient encore pires qu’eux, avec un parisianisme si aigu qu’il confinait au ridicule et d’interminables conversations sur l’éducation des enfants.

Astrid lui avait tant manqué ce soir-là. Astrid et ses vêtements si peu conventionnels, sa longue redingote de velours rouge qui lui donnait un air d’héroïne des sœurs Brontë, ses bijoux dénichés aux Puces, ses leggings. Ses blagues, aussi, et son rire éclatant. Il avait prétexté un réveil aux aurores pour se sauver le plus vite possible et ressenti un vif soulagement à rouler dans les rues désertes du 17e arrondissement. Finalement, il préférait le no man’s land de son appartement à une demi-heure de plus avec monsieur de Rodon et sa cour.

Tandis qu’il arrivait à Montparnasse, une vieille chanson des Rolling Stones passa à la radio. Angie. Il se mit à fredonner.

Angie, I still love you baby

Everywhere I look, I see your eyes

There ain’t a woman that comes close to you.

Un instant de bonheur, ou presque.

Antoine ne ferma pas l’œil lors de cette première nuit à l’hôtel Saint-Pierre. Ce n’était pas à cause du bruit, l’endroit était paisible et silencieux. Il n’y avait pas dormi depuis 1973. Il avait alors neuf ans et sa mère était encore vivante.

Les chambres avaient peu changé. C’était toujours la même moquette épaisse, le papier peint bleu, les vieilles photographies de baigneuses d’autrefois. La salle de bains avait été rénovée. Le bidet avait été remplacé par un W-C. Avant, les toilettes étaient sur le palier. Il écarta les rideaux bleus dont la teinte avait passé et regarda le jardin plongé dans l’obscurité. Personne à l’horizon. Il était tard. Les enfants turbulents avaient enfin été mis au lit.

Il était passé devant sa chambre, au premier étage. C’était celle qui se trouvait juste en face de l’escalier. La numéro 9. Il n’avait que des souvenirs très flous de son père dans cette chambre. Ses séjours sur l’île étaient rares. Trop occupé. Pendant les deux semaines de vacances de la famille Rey, il ne faisait qu’une ou deux brèves apparitions.

Mais quand son père arrivait, c’était comme si un empereur rentrait dans son royaume après une longue absence. Blanche s’assurait qu’on disposait des fleurs fraîches dans la chambre de son fils et rendait chèvre le personnel de l’hôtel en l’assommant de recommandations pointilleuses sur les vins et les desserts préférés de François. Robert regardait sa montre toutes les cinq minutes, tirait nerveusement sur sa Gitane et se lançait dans de fastidieuses conjectures sur l’avancée du trajet routier de son fils. « Papa arrive, papa arrive », clamait Mélanie en sautillant de chambre en chambre. Clarisse enfilait la robe noire qu’il préférait, la courte, celle qui lui découvrait les genoux. Seule Solange, qui prenait un bain de soleil sur la terrasse, semblait indifférente au retour du fils prodigue. Antoine adorait voir son père descendre de sa Triumph avec un rugissement victorieux et en étirant les bras et les jambes. La première personne vers laquelle il se dirigeait était Clarisse. Quelque chose dans le regard que son père lançait à sa mère lui donnait envie de détourner les yeux. Un amour brut, cru, qui le mettait mal à l’aise, comme l’embarrassaient les mains baladeuses de son père sur les hanches de Clarisse.

En montant vers sa chambre, Antoine s’arrêtait aussi devant celle de Blanche. Sa grand-mère ne se montrait jamais le matin. Elle prenait son petit déjeuner au lit pendant que lui, Solange, Mélanie et Clarisse étaient installés avec Robert sous la véranda, à une table entourée de palétuviers. À dix heures précises, Blanche descendait l’escalier, son petit parasol coincé sous son bras, drapée d’épais effluves d’Heure Bleue.

Quand, au matin, Antoine se réveilla, sa nuit ne l’avait guère reposé. Il était tôt et Mélanie dormait encore. Il avala avec plaisir son café, émerveillé de constater que les viennoiseries qu’il avait l’habitude d’engloutir quand il était enfant avaient toujours le même goût. Quelle vie bien rangée ils avaient menée. Tous ces étés qui s’étaient étirés sans surprise…

Le point d’orgue de la saison était le feu d’artifice sur la plage des Dames le 15 août, date qui coïncidait avec l’anniversaire de Mélanie. Toute petite, elle croyait que ce spectacle était pour elle et que tous les gens réunis sur la plage venaient exprès pour son anniversaire. Il se souvenait d’un 15 août pluvieux où le feu d’artifice avait été annulé et où tout le monde avait été confiné à l’hôtel. Il y avait eu un violent orage. Mélanie avait eu peur. Clarisse aussi. Oui, Clarisse avait peur des orages, elle se recroquevillait et enfouissait sa tête entre ses bras en tremblant. Comme une petite fille.

Il finit son petit déjeuner et attendit l’arrivée de Mélanie. Une femme d’une cinquantaine d’années s’occupait de la réception. Elle reposa le combiné qu’elle tenait encore à la main et le regarda avec insistance tandis qu’il passait devant elle.

— Vous ne vous souvenez pas de moi, n’est-ce pas ? roucoula-t-elle.

Il s’approcha. Il y avait quelque chose de vaguement familier dans les yeux de cette femme.

— C’est moi, Bernadette.

Bernadette ! Bernadette avait été un joli brin de fille, une brune piquante, à des années-lumière de la matrone qu’il avait devant lui aujourd’hui. Quand il était petit garçon, il en pinçait pour elle, pour Bernadette et ses longues nattes. Elle ne l’ignorait pas et lui donnait toujours le meilleur morceau de viande, un petit pain supplémentaire ou une autre part de tarte Tatin.

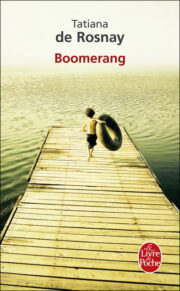

"Boomerang" отзывы

Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.