Le jour baisse à mesure que le train progresse vers sa destination, en oscillant quand il atteint sa vitesse maximale. Plus qu’une heure. Je pense à Angèle qui m’attend à la gare de Nantes, j’appréhende la route en Harley, sous la pluie, jusqu’à Clisson, à une demi-heure de là. J’espère que l’averse aura cessé.

Je sors le dossier médical de ma mère. Je l’ai déjà lu soigneusement. Je n’y ai rien appris. Clarisse a commencé à voir le docteur Dardel au moment de son mariage. Elle était sujette aux rhumes et aux migraines. Elle mesurait 1 m 58. Plus petite que Mélanie. Et pesait 48 kilos. Un petit bout de femme. Tous ses vaccins étaient à jour. Ses grossesses étaient suivies par le docteur Giraud, à la clinique du Belvédère, où Mélanie et moi sommes nés.

Soudain, un fracas inquiétant retentit et le train dévie violemment, comme si les roues avaient heurté des branches ou un tronc d’arbre. Plusieurs personnes crient sous la force du choc. Le dossier de ma mère s’éparpille sur le sol et la tasse de thé de la dame anglaise se répand sur la table. « Oh, my God ! » s’écrie-t-elle en épongeant le désastre avec une serviette. Le train ralentit et, dans un dernier soubresaut, finit par stopper. Nous attendons tous en silence en échangeant des regards inquiets. La pluie dégouline le long des vitres. Certaines personnes se lèvent, essaient de voir ce qui est arrivé à l’extérieur. Des murmures paniqués montent d’un bout à l’autre de la voiture. Un enfant commence à pleurnicher. Puis une voix résonne dans les haut-parleurs :

— Mesdames et messieurs, notre TGV est bloqué suite à un incident technique. Nous vous donnerons plus d’informations d’ici peu. Toutes nos excuses pour le retard occasionné.

Le gros bonhomme en face de moi laisse échapper un soupir exaspéré et se jette sur son Blackberry. J’envoie un SMS à Angèle pour la prévenir de ce qui vient d’arriver. Elle me répond instantanément et son message me glace le sang. Plus sûrement un suicide, non ?

Je me lève en bousculant la dame anglaise et me dirige vers l’avant du train où se trouve la cabine de pilotage. Notre voiture n’en est pas très loin. Les passagers que je croise dans les autres voitures sont dans le même état d’inquiétude et d’impatience. Beaucoup sont pendus au téléphone. Le niveau sonore monte progressivement. Deux contrôleurs apparaissent. Ils ont des visages sinistres.

J’ai le cœur lourd, Angèle a sûrement raison.

— Excusez-moi, dis-je en les coinçant entre deux voitures, près des toilettes. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ?

— Un incident technique, marmonne l’un deux en essuyant son front plein de sueur d’une main tremblante.

Il a l’air jeune et son visage est horriblement pâle. Le second contrôleur est plus âgé et apparemment plus expérimenté.

— C’était pas plutôt un suicide ? demandé-je.

L’autre gars acquiesce tristement.

— Oui, malheureusement. Et on risque de rester bloqués un moment. Ça ne va pas plaire à tout le monde.

Le plus jeune s’appuie contre la porte des toilettes. Il est de plus en plus pâle. J’ai de la peine pour lui.

— C’est son premier, soupire l’autre en ôtant sa casquette et en passant les doigts dans ses cheveux clairsemés.

— La personne est-elle… morte ? me hasardé-je à demander.

Le contrôleur me regarde avec étonnement.

— Disons qu’à la vitesse à laquelle roule un TGV, c’est en général ce qui arrive, grommelle-t-il.

— C’était une femme, murmure le plus jeune, si bas que je l’entends à peine. Le conducteur a dit qu’elle était à genoux sur les voies, face au train, les mains jointes comme si elle priait. Il n’a rien pu faire. Rien.

— Allons, gamin, accroche-toi, dit le plus âgé en lui tapotant le bras. Il faut faire une annonce, nous avons sept cents passagers ce soir et on en a sûrement pour quelques heures.

— Pourquoi est-ce si long ? me renseigné-je.

— Les restes doivent être ramassés un à un, répond le vieux contrôleur sur un ton sombre et ironique. Et généralement, il y en a tout le long de la voie, sur plusieurs kilomètres. D’après ce que j’ai vu, et avec la pluie, ça risque de prendre un bon bout de temps.

Le plus jeune se détourne comme s’il allait vomir. Je remercie son collègue et retourne à ma place. Je sors une petite bouteille d’eau de mon sac et bois goulûment. Mais j’ai toujours la sensation d’avoir la bouche sèche. J’envoie un autre SMS à Angèle. Tu avais raison. Elle me répond : Ces suicides sont les plus horribles. Pauvre personne.

L’annonce se fait finalement entendre.

— Suite à un suicide sur la voie, notre TGV aura un retard indéterminé.

Les gens grognent et soupirent. La dame anglaise laisse échapper un petit cri. Le gros homme frappe du poing sur la table. La jolie fille, avec ses écouteurs, n’a pas entendu l’annonce. Elle les enlève.

— Que s’est-il passé ? demande-t-elle.

— Quelqu’un s’est suicidé et nous sommes bloqués au milieu de nulle part, se plaint l’homme en noir. Et moi qui ai une réunion dans une heure !

Elle le regarde fixement avec ses yeux de saphir.

— Excusez-moi, vous venez de me dire que quelqu’un s’était suicidé ?

— Oui, c’est bien ça, dit-il d’une voix traînante en agitant son Blackberry.

— Et vous vous plaignez à cause du retard ? lui souffle-t-elle de la voix la plus glaciale du monde.

Il la fixe à son tour.

— Cette réunion est très importante, maugrée-t-il.

Elle lui lance un regard méprisant, puis se lève en se dirigeant vers le bar. Soudain, elle se retourne et lance, suffisamment fort pour que toute la voiture entende :

— Connard !

La dame anglaise et moi partageons un verre au bar, un chardonnay quelconque, pour nous mettre du baume au cœur. Il fait nuit et la pluie a cessé. D’immenses projecteurs éclairent la voie où se pressent policiers, ambulanciers et pompiers. Je sens encore le choc, cet instant où le train a heurté la pauvre femme. Qui était-elle ? Quel âge avait-elle ? Quel chagrin, quel désespoir l’ont poussée à ce geste, attendre le passage du train à genoux sur la voie, les mains jointes ?

— Vous n’allez pas me croire, mais je me rends à des funérailles, dit la dame anglaise, dont le prénom est Cynthia.

Elle a un petit sourire.

— Comme c’est triste !

— C’est une vieille amie à moi, Gladys. L’enterrement a lieu demain matin. Elle a eu toutes sortes de problèmes de santé très pénibles, mais elle s’est montrée très courageuse. J’ai beaucoup d’admiration pour elle.

Son français est excellent, avec une légère pointe d’accent britannique. Quand je le lui fais remarquer, elle sourit encore une fois.

— J’ai vécu en France toute ma vie. J’ai épousé un Français.

La jolie fille revient au bar et s’assoit près de nous. Elle est au téléphone et ses mains s’agitent.

Cynthia poursuit :

— Et au moment où nous avons heurté cette pauvre personne, j’étais justement en train de choisir un poème à lire aux funérailles de Gladys.

— Vous l’avez trouvé, ce poème ? demandé-je.

— Oui. Vous connaissez Christina Rossetti ?

Je fais la grimace.

— J’ai bien peur de ne pas être très calé en poésie.

— Moi non plus, rassurez-vous. Mais je voulais un poème qui ne soit ni morbide ni triste, et je crois que c’est le cas de celui-ci. Christina Rossetti est une poétesse victorienne, totalement inconnue en France, je pense, et à tort, car elle a, selon moi, un grand talent. Son frère, Dante Gabriel Rossetti, lui a volé la vedette. C’est lui le plus célèbre. Vous connaissez probablement ses tableaux. C’est un préraphaélite. Plutôt bon.

— Je ne suis pas meilleur en peinture.

— Oh, voyons, je suis sûre que vous avez déjà vu son travail, ses femmes ténébreuses et sensuelles avec des chevelures flamboyantes et des lèvres charnues, toujours vêtues de longues robes.

— Peut-être, dis-je en souriant à la façon dont elle mime des poitrines opulentes. Et le poème de sa sœur ? Vous pouvez me le lire ?

— D’accord. Et nous aurons une pensée pour la personne qui est morte ce soir.

— C’était une femme, d’après ce que m’ont dit les contrôleurs.

— Alors, lisons ce poème pour elle. Que son âme repose en paix.

Cynthia ouvre son petit recueil de poésie, fait glisser ses lunettes grossissantes sur le bout de son nez et commence à lire d’une voix théâtrale. Tout le monde se retourne sur elle.

Quand je serai morte, mon amour,

Ne chante pas pour moi de chansons tristes

Ne plante pas de roses sur ma tombe

Ne la mets pas à l’ombre d’un cyprès

Ne laisse au-dessus de moi que l’herbe verte

Mouillée de pluie et de rosée

Et si tu veux, souviens-toi

Et si tu veux, oublie.

Sa voix s’élève dans la voiture, dans un silence profond, couvrant les grincements qu’on perçoit à l’extérieur et dont je ne veux pas tenter d’imaginer la cause. C’est un poème poignant, simple et beau, qui me remplit d’espoir. Quand elle finit sa lecture, on entend des murmures reconnaissants. La jolie fille, elle, est en pleurs.

— Merci, dis-je.

— Je suis heureuse que vous ayez aimé. Je pense que c’est un bon choix.

La jeune fille s’approche timidement. Elle demande à Cynthia les références du poème et les note dans son carnet. Je l’invite à s’asseoir avec nous, ce qu’elle accepte avec plaisir. Elle espère que nous ne l’avons pas trouvée grossière quand elle a insulté le type en noir.

Cynthia toussote en riant.

— Grossière ? Ma chère, vous avez été admirable.

La jeune fille esquisse un sourire. Elle est exceptionnellement attirante. Sa silhouette est superbe – des seins fermes que l’on devine à peine derrière le pull ample, des jambes longues, des hanches étroites, des fesses hautes moulées dans son Levi’s.

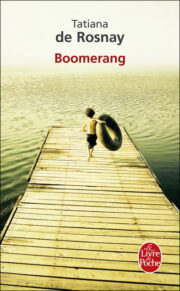

"Boomerang" отзывы

Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.