— Et l’autre femme ? Tu sais qui c’est ? Tu l’as déjà rencontrée ?

— Il s’agit d’une Américaine. C’est une vieille histoire. Si je l’ai rencontrée, je ne m’en souviens plus.

— Papa, qu’est-ce que tu vas faire de tout ça ?

— Je ne sais pas.

Soudain, je revois le passage du Gois. Les vagues qui peu à peu l’engloutissent. Bientôt, les balises émergeant de l’eau seront les seuls indices de la présence d’une route. Une sensation de malaise m’envahit.

— Tout va bien, papa ?

Elle me caresse doucement le bras. Le geste est si inattendu qu’il me surprend et m’émeut.

— Ça va, ma chérie. Je te remercie. Il faut que tu ailles te coucher.

Elle me laisse l’embrasser puis file dans sa chambre.

Il ne reste plus qu’une chose dans l’enveloppe, une mince feuille de papier qui a été chiffonnée puis dépliée. C’est un papier à en-tête de l’hôtel Saint-Pierre. La lettre est datée du 19 août 1973. Revoir l’écriture de ma mère est un choc. Je lis les premières lignes, le cœur battant.

Tu viens de quitter ta chambre et je glisse cette lettre sous ta porte, plutôt que dans notre cachette habituelle, en priant pour que tu la trouves avant de prendre le train pour Paris…

J’ai les idées un peu plus claires, même si mon cœur bat trop fort, comme dans la chambre de Gaspard, il y a quelques jours. J’allume mon ordinateur et je vais sur Google. Je tape « June Ashby ». Le premier site qui apparaît est la galerie d’art qui porte son nom, à New York, sur la 57e rue. Experte en art moderne et contemporain, et artistes femmes. Je cherche des renseignements sur elle en particulier, sans succès.

Je reviens à la page d’accueil de Google et déroule la liste des références. Et enfin :

« June Ashby est morte en mai 1989 d’une insuffisance respiratoire au Mount Sinaï Hospital de New York. Elle avait soixante-quatre ans. Sa célèbre galerie de la 57e rue, créée en 1966, exposait les œuvres d’artistes femmes européennes qu’elle a fait découvrir aux amateurs américains. Son associée Donna W. Rogers dirige désormais la galerie. Mademoiselle Ashby militait pour les droits des homosexuels et fut cofondatrice de la Société des lesbiennes de New York et du groupe Les Sœurs de l’espoir. »

Je suis foudroyé. J’aurais rêvé la connaître, cette Américaine que ma mère a aimée, après l’avoir rencontrée à Noirmoutier pendant l’été 1972. Qu’elle a aimée en secret durant plus d’un an. Cette femme pour qui ma mère était prête à affronter le monde entier, la femme avec qui elle voulait vivre et nous élever. Trop tard. Dix-neuf ans trop tard.

J’imprime l’article et l’agrafe aux autres documents que j’ai trouvés dans l’enveloppe. Je cherche aussi « Donna W. Rogers » et « Sœurs de l’espoir » sur Google. Donna est une vieille dame de soixante-dix ans au visage intelligent et aux cheveux cuivrés coupés très court. Les Sœurs de l’espoir possèdent un site très documenté. Je le parcours. Réunions, concerts, rassemblements, leçons de cuisine, cours de yoga, séminaires de poésie, conférences politiques. J’envoie ce lien à Mathilde, une architecte avec qui j’ai travaillé il y a quelques années. Sa petite amie, Milena, possède un bar à la mode dans le Quartier latin, où je vais souvent. Malgré l’heure tardive, Mathilde est encore devant son ordinateur et répond immédiatement à mon mail. Elle voudrait savoir pourquoi je lui ai envoyé ce lien. Je lui explique que Les Sœurs de l’espoir est un mouvement fondé par une femme qui a été l’amante de ma mère. Mon portable sonne. C’est Mathilde.

— Eh bien, je ne savais pas que ta mère était une goudou, dit-elle.

— Moi non plus.

Un silence sans malaise s’installe.

— Quand l’as-tu découvert ?

— Il n’y a pas très longtemps.

— Et alors ? Ça te fait quoi ?

— C’est bizarre, pour être honnête.

— Et elle, est-ce qu’elle sait que tu es au courant ? C’est elle qui te l’a dit peut-être ?

Je soupire.

— Ma mère est morte en 1974, Mathilde. J’avais dix ans.

— Oh, je suis désolée, s’empresse-t-elle de répondre. Pardonne-moi.

— Laisse tomber.

— Ton père le sait ?

— J’ignore de quoi mon père est au courant.

— Tu veux faire un saut au bar ? Nous pourrons discuter autour d’un verre.

Je n’ai qu’à moitié envie. J’apprécie la compagnie de Mathilde, et le bar de sa copine est un lieu où j’aime sortir la nuit, mais je tombe d’épuisement ce soir. Je le lui dis. Elle me fait promettre de venir bientôt.

Une fois couché, j’appelle Angèle. Je tombe sur sa boîte vocale. Je ne laisse pas de message. J’essaie son numéro de fixe. Pas de réponse. Je lutte pour ne pas céder à l’inquiétude, en vain. Je sais qu’elle voit d’autres hommes. Elle reste discrète sur le sujet. J’aimerais qu’elle arrête. J’ai décidé de le lui demander bientôt. Mais que va-t-elle me rétorquer ? Que nous ne sommes pas mariés ? Qu’elle est allergique à la fidélité ? Qu’elle vit à Clisson et moi à Paris, et que ça ne peut pas marcher ? C’est vrai, à quoi ressemblerait une vie à deux avec elle ? Il n’est pas question qu’elle déménage à Paris, elle déteste la pollution, le bruit. Mais est-ce que je peux, moi, imaginer vivre dans une petite ville de province ? En outre elle voudra probablement savoir (parce qu’elle l’a sûrement deviné) si je n’ai pas couché avec Astrid récemment et pourquoi je ne lui ai rien dit.

Elle me manque. Elle me manque dans mon grand lit vide où je ressasse tant de questions. Sa perspicacité me manque, sa rapidité d’esprit. Son corps aussi, l’odeur de sa peau. Je ferme les yeux et je me masturbe en pensant à elle. Je jouis vite. Cela me procure une brève sensation de délivrance, mais je ne me sens pas plus heureux. Je me sens plus seul que jamais. Je me lève pour fumer une cigarette dans le silence et dans le noir.

Les traits fins de June Ashby m’apparaissent. Je l’imagine, sonnant à la porte des Rey, impressionnante, furieuse, désespérée. Blanche et elle, face à face. Le Nouveau Monde contre la vieille Europe, tel que le 16e arrondissement bourgeois et tranquille l’incarne.

« Vous avez intérêt à me dire comment est morte Clarisse, et tout de suite. »

Je finis par m’endormir. Mais l’image revient me hanter. La mer envahissant et engloutissant le passage du Gois.

C’est fait. Blanche repose dans le caveau de la famille Rey, au cimetière du Trocadéro. Nous nous tenons au bord de la tombe sous un ciel étonnamment bleu, moi, mes enfants, Astrid, Mélanie, Solange, Régine et Joséphine, le personnel fidèle et mon père, amaigri et appuyé sur une canne. La maladie a progressé, sa peau a pris une teinte jaune, comme un masque de cire. Il a perdu presque tous ses cheveux, mais aussi ses cils et sourcils. Mélanie se tient à ses côtés. Elle ne le lâche pas un instant, attentive. Elle lui donne le bras, le regarde avec compassion, comme une mère avec son enfant. Je sais que ma sœur a un nouveau petit ami, Éric, un jeune journaliste. Je ne l’ai pas encore rencontré. Malgré ce nouvel amour dans sa vie, Mélanie semble entièrement dévouée à mon père et à son bien-être. Pendant la cérémonie, dans l’église sombre et glaciale, sa main n’a pas quitté son épaule. Il compte beaucoup pour elle, cela se voit, comme il est évident qu’il l’émeut énormément. Pourquoi ne suis-je pas ému, moi ? Pourquoi la vulnérabilité de mon père ne m’inspire-t-elle au mieux que de la pitié ? Ce n’est pas à mon père que je pense à cet instant. Ni à ma grand-mère. Je pense à ma mère dont le cercueil repose dans cette tombe ouverte, quelques mètres sous terre. June Ashby est-elle venue ici ? S’est-elle tenue là où je me trouve à présent, les yeux posés sur ce marbre dans lequel le nom de Clarisse est gravé ? Était-elle tourmentée par les mêmes questions que moi ?

Après l’enterrement, nous nous rassemblons avenue Georges-Mandel pour une réception en l’honneur de Blanche. Quelques amis de Solange sont là. La même bande de nantis élégants présente le jour de sa mort. Solange me demande de l’aider à porter les fleurs dans le grand salon exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Gaspard et quelques employés de maison ont disposé un appétissant buffet. J’observe Régine, les joues tartinées de rouge, se jeter sur le champagne. Joséphine est trop occupée à discuter avec un jeune homme de bonne famille, au visage rubicond, pour s’en apercevoir.

Je suis seul à l’office avec Solange. Je l’aide à trouver des vases pour les lys qui arrivent à chaque nouveau coup de sonnette. Il y en a tant que leur parfum est presque écœurant. Alors qu’elle se concentre pour arranger les fleurs, je lui demande sans détour :

— Tu te souviens d’une certaine June Ashby ?

Pas un muscle ne bouge sur son visage soigneusement maquillé.

— Très vaguement, murmure-t-elle.

— Une Américaine, grande, blonde, qui avait une galerie d’art à New York.

— Ça me dit vaguement quelque chose.

Je regarde ses mains qui courent sur les pétales blancs. Ses doigts potelés, aux ongles vernis de rouge, couverts de bagues. Elle n’a jamais été une jolie femme. Ça n’a pas dû être facile pour elle d’avoir une belle-sœur comme Clarisse.

— June Ashby a passé quelques étés à Noirmoutier, à l’hôtel Saint-Pierre. En même temps que nous. Tu te souviens si elle et ma mère étaient amies ?

Elle me regarde enfin. Aucune chaleur dans ses yeux noisette.

— Non, je ne me souviens pas.

Un domestique entre avec un plateau de verres. J’attends qu’il quitte l’office et je reprends.

— De quoi te souviens-tu alors, entre elle et ma mère ?

De nouveau, son regard de glace.

— De rien. Il n’y a rien dans mon souvenir qui lie ta mère à cette femme.

Si elle ment, elle le fait sacrément bien. Elle me fixe, sans ciller, calme et tranquille. Le message qu’elle m’envoie est clair : Arrête avec tes questions.

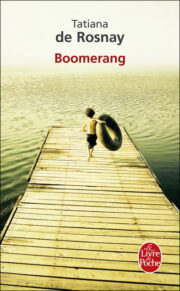

"Boomerang" отзывы

Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.