— Papa, murmure-t-il, pourquoi Pauline est morte ?

Avant que je puisse répondre, mon mobile vibre. C’est Patrick, le père de Pauline. Je prends l’appel, mais le cœur n’y est pas. J’ai la bouche sèche. Je connais cet homme depuis que sa fille est née. En quatorze ans, nous avons eu d’innombrables et interminables discussions sur les jardins d’enfants, les écoles, les vacances, les voyages, les mauvais professeurs, les bons, qui va chercher qui et quand, Disneyland, les goûters d’anniversaire, les nuits chez les uns ou chez les autres. Et là, j’arrive tout juste à prononcer son nom, le téléphone collé à mon oreille.

— Bonjour, Antoine… – Sa voix est à peine audible. – Écoute… – Il soupire.

Je me demande où il est. Probablement encore à l’hôpital.

— J’ai besoin de ton aide.

— Bien sûr ! Tout ce que…

— Je crois que Margaux a les affaires de Pauline. Son sac d’école et ses vêtements.

— Oui. Que veux-tu que je fasse ?

— Prends-en soin. Pauline… enfin, il y a sa carte d’identité, ses clefs et son téléphone… Son portefeuille… Garde tout ça précieusement, d’accord ? Fais juste ça…

Sa voix se brise. Il pleure et ses larmes font jaillir les miennes.

— Mon Dieu, Patrick…

— Je sais, je sais, dit-il, en s’efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. Merci. Merci pour tout.

Il raccroche brutalement. Je pleure pour de bon, de vraies grosses larmes. Je ne peux plus me retenir. C’est étrange parce que je pleure sans sanglots, sans hoquets, pas comme la nuit de l’accident. C’est un flot immense qui jaillit de moi.

Très lentement, je pose le téléphone, m’écroule sur le canapé, le front dans les mains. Mes fils restent là un moment. Lucas s’approche en premier. Il enfouit sa tête sous mon bras et pose sa joue, également baignée de larmes, contre la mienne. Arno s’assoit à mes pieds et passe son bras osseux autour de mes chevilles.

C’est la première fois de leur vie que mes fils me voient pleurer. Je ne peux pas m’arrêter. Je me laisse aller.

Nous demeurons ainsi un long moment.

Le sac de Pauline, dans l’entrée. Près d’une pile de vêtements soigneusement pliés. Je ne peux plus détacher mon regard de ce sac et de cette pile de vêtements. Il est tard, deux ou trois heures du matin. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis sec, vidé. J’ai fumé une dizaine de cigarettes. Mon visage est gonflé. J’ai mal partout. Mais j’ai peur d’aller me coucher.

Dans la chambre de Margaux, la lumière est encore allumée. J’entends sa respiration régulière en collant mon oreille sur sa porte. Elle s’est endormie. Les garçons aussi. L’appartement est plongé dans le silence. Plus une voiture ne passe rue Froidevaux. Je cède, je vais prendre le sac précautionneusement, en marchant sur la pointe des pieds. Je m’assois avec le sac et les vêtements sur les genoux. J’ouvre le sac. Je fouille. Une brosse pleine de longs cheveux blonds. Pauline est morte et j’ai ses cheveux sous les doigts. Son téléphone est sur « silencieux ». Trente-deux appels en absence. Ses amis ont-ils appelé pour entendre encore une fois le son de sa voix ? Peut-être ferais-je la même chose si un de mes amis mourait. Des manuels scolaires. Belle écriture soignée. Elle était meilleure élève que Margaux. Elle voulait devenir médecin. Patrick en était fier. Quatorze ans et elle savait déjà ce qu’elle voulait faire dans la vie. Son portefeuille. Violet et pailleté. Sa carte d’identité, éditée il y a deux ans. Sur la photo, je reconnais la Pauline qui m’est familière. La gamine maigrichonne avec qui je jouais à cache-cache. Du maquillage, du gloss, un déodorant. Son agenda. Les devoirs des deux prochaines semaines. Je tourne rapidement les pages. « Dallad dimanche » et un cœur rose. Dallad est le surnom de Margaux. Pauline, c’était « Pitou » déjà quand elles étaient toutes petites. Ses vêtements. Ceux qu’elle a enlevés pour se mettre en tenue de sport. Un pull blanc et un jean. Je porte le pull lentement à mon visage. Il sent la cigarette et le parfum fruité.

Je pense à Patrick et Suzanne. Où sont-ils à présent ? Près du corps de leur fille ? À la maison, sans pouvoir fermer l’œil ? Aurait-on pu sauver Pauline ? Est-ce que quelqu’un savait qu’elle avait un problème cardiaque ? Si elle n’avait pas joué au basket, serait-elle encore en vie ? Les questions se bousculent dans ma tête. Je sens la panique me gagner. Je me lève, j’ouvre la fenêtre. Un courant d’air glacé m’enveloppe. Le cimetière s’étale devant moi, vaste et noir. Je ne cesse de penser à Pauline, à son corps sans vie. Elle portait un appareil dentaire. Que vont-ils en faire ? Va-t-on l’enterrer avec ? Est-ce qu’on demandera à un dentiste de le lui ôter ? Ou est-ce le boulot du thanatopracteur ? Mes mains attrapent le téléphone. J’ai besoin de parler.

Au bout de quelques sonneries, elle décroche enfin. Sa voix est tout ensommeillée, mais chaleureuse.

— Salut, monsieur le Parisien. On se sent seul ?

Je suis tellement soulagé d’entendre sa voix au beau milieu de la nuit que je suis à deux doigts de pleurer. Je lui explique rapidement ce qui s’est passé.

— Oh, ta pauvre petite fille. Elle a vu mourir son amie. C’est moche. Comment va-t-elle ?

— Pas très bien, je dois reconnaître.

— Et sa mère n’est pas là, n’est-ce pas ?

— Non, elle n’est pas là.

Silence.

— Tu veux que je vienne ?

Sa proposition est si soudaine que je m’en étrangle.

— Tu ferais ça ?

— Si tu le souhaites.

Bien sûr, oui, bien sûr, viens, grimpe sur ta Harley et fonce jusqu’ici, oui, s’il te plaît, Viens, Angèle, j’ai besoin de toi. Viens ! Mais que penserait-elle si je lui avouais ma détresse, si je la suppliais de venir immédiatement. Me trouverait-elle faible ? Lui ferais-je pitié ? Lui fais-je déjà pitié ?

— Je ne veux pas t’emmerder avec ça. Ça va te faire de la route.

Elle soupire.

— Ah ! vous, les hommes ! C’est si difficile de dire les choses comme elles sont ? Tu ne peux pas faire simple et me dire franchement ce dont tu as envie ? Je viendrai si tu as besoin de moi. Exprime-toi, c’est tout, c’est aussi simple que ça. Je te dis au revoir maintenant. Je commence tôt demain matin.

Elle raccroche. J’ai envie de la rappeler, mais je me retiens. Je fourre le téléphone dans ma poche et me rallonge sur le canapé. Je finis par m’endormir.

Quand je me réveille, les garçons sont en train de préparer leur petit déjeuner. Je jette un coup d’œil dans le miroir. J’ai l’air d’un croisement entre Mister Magoo et Boris Eltsine. Margaux est enfermée dans la salle de bains. J’entends couler la douche. Ça risque de durer un moment.

Dans sa chambre, les draps sont retournés. Étrange, on dirait des draps neufs. Je ne les ai jamais vus avant. De grandes fleurs rouges. Je m’approche. Ce ne sont pas de grandes fleurs rouges. C’est du sang. Margaux a eu ses règles cette nuit. Et, si j’en crois ce que m’a dit Astrid, c’est la première fois.

A-t-elle peur, se sent-elle nauséeuse, gênée, souffre-t-elle ? Margaux a ses règles. Ma petite fille chérie. Qui peut désormais avoir des enfants. Qui ovule. Je ne suis pas sûr d’aimer l’idée. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Bien sûr, je savais que ça finirait par arriver un jour. Mais je croyais, d’une façon confuse et un peu lâche, que ce serait l’affaire d’Astrid, pas la mienne. Comment diable se débrouillent les pères avec ça ? Qu’est-ce que je suis censé faire ? L’amener à comprendre que je suis au courant ? Que je suis fier ? Que je suis là si elle a besoin de mon aide, avec une sorte de ton assuré à la John Wayne, parce que, bien sûr, je connais les tampons sur le bout des doigts (avec ou sans applicateurs) et les serviettes, je n’en parle même pas (flux léger ou abondant), idem pour le syndrome prémenstruel ? Je suis un homme moderne, non ? Mais en réalité, aujourd’hui, il m’est tout bonnement impossible d’incarner ce genre de père-là. Je vais devoir appeler Mélanie. En l’absence d’Astrid, elle est ma seule alliée féminine.

J’entends le verrou de la salle de bains. Elle a fini. Je m’empresse de sortir de sa chambre. Elle apparaît, les cheveux enroulés dans une serviette, de grands cernes violets sous les yeux. Elle marmonne un bonjour. Je l’arrête en l’attrapant par l’épaule. Elle se dégage et continue son chemin.

— Comment vas-tu, ma chérie ? tenté-je. Comment… te sens-tu ?

Elle hausse les épaules. La porte de sa chambre se referme violemment. A-t-elle une idée de la façon dont ça se passe, les règles, les tampons, les serviettes ? Bien sûr qu’elle sait, Astrid a dû tout lui expliquer, ou bien ses amies. Pauline. Je vais me préparer un café. Les garçons sont déjà prêts pour l’école. Ils m’embrassent avec maladresse. Au moment où ils vont passer la porte, on sonne.

C’est Suzanne, la mère de Pauline. L’instant où nos regards se croisent est douloureux, saturé d’émotion. Elle me prend les mains, tandis que les garçons l’embrassent sur la joue et filent, le cœur gros.

Son visage est gonflé, elle a de petits yeux. Pourtant, elle trouve encore la force de me sourire. Je la prends dans mes bras. Elle sent l’hôpital, la souffrance, la peur, la perte. Nous restons ainsi, enlacés, à nous balancer doucement. C’est une petite femme, sa fille la dépassait déjà d’une bonne tête. Elle lève ses yeux vers moi, pleins de larmes.

— Je prendrais bien un café.

— Bien sûr ! Je te donne ça tout de suite.

Je la conduis jusqu’à la cuisine. Elle s’assoit, ôte son manteau et son écharpe. Je lui verse une tasse en tremblant.

— Je suis là, Suzanne, tu sais ?

C’est tout ce qui me vient. Elle a l’air d’apprécier, même si ce n’est pas grand-chose. Elle hoche la tête et prend une gorgée hésitante de café, puis me dit :

— Je n’arrête pas de penser que je vais me réveiller. Que tout ça n’est qu’un cauchemar.

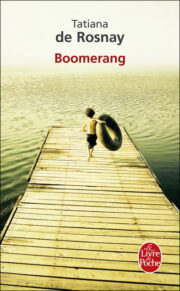

"Boomerang" отзывы

Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.