Les étés avec Bibi et Jean-Luc étaient plus difficiles. Malgré la beauté grandiose du Périgord noir, la cohabitation avec mes beaux-parents était de plus en plus délicate. Elle devenait même fastidieuse. Les obsessions intestinales de Jean-Luc, son observation minutieuse de la consistance de ses selles, les menus frugaux où chaque calorie était comptée, l’exercice perpétuel… Bibi avait l’habitude. Elle laissait filer en s’agitant dans la cuisine comme une abeille dans sa ruche, avec son visage de lune au teint rose et ses fossettes, ses cheveux blancs rassemblés en un petit chignon de danseuse, chantonnant sans cesse et se contentant de hausser les épaules quand Jean-Luc faisait son cirque. Chaque matin, quand je buvais mon café noir et sucré, j’avais droit aux mêmes aboiements de la part de mon beau-père : « Très mauvais pour ce que tu as ! », « Tu seras mort à cinquante ans ! ». Pareil quand je me cachais derrière les hortensias pour en griller une rapidement : « Une seule cigarette réduit ton espérance de vie de cinq minutes, tu sais ça ? » Bibi, quant à elle, faisait le tour du jardin d’un pas alerte, enroulée comme une momie dans du film plastique pour transpirer un maximum, en s’aidant de deux bâtons de ski. Elle appelait ça la marche nordique et, comme elle était suédoise, je suppose que c’était tout indiqué, bien qu’elle eût l’air absolument ridicule.

L’obsession de mes beaux-parents pour le naturisme sixties, autour de la piscine mais aussi dans la maison, commençait à me porter sur les nerfs. Ils trottinaient comme de vieux faunes, sans se rendre compte que leurs derrières flasques n’inspiraient rien d’autre que de la pitié. Je n’osais pas aborder le sujet avec Astrid qui, elle aussi, cédait à cette mode du naturisme estival, avec plus de modération que ses parents malgré tout. Le rouge s’est allumé quand Arno, qui venait d’avoir douze ans, a marmonné quelque chose, au dîner, à propos de son embarras lorsqu’il invitait des copains à profiter de la piscine et que ses grands-parents étalaient à la vue de tous leurs parties génitales. Nous avons décidé de changer de destination estivale, même si nous continuions de leur rendre visite.

Cet été-là, nous avons troqué la Dordogne et ses forêts de chênes, le muesli bio et les beaux-parents nudistes contre la chaleur accablante et la joie obligatoire du Club Med. Je n’ai pas tout de suite remarqué Serge. Je n’ai pas flairé le danger. Astrid allait à ses cours d’aquagym et de tennis, les enfants étaient au Mini-Club et moi, je lézardais des heures à la plage, sur le sable ou dans l’eau, à faire la sieste, à nager, à bronzer ou à lire. Je me rappelle avoir énormément lu cet été-là, beaucoup de romans que Mélanie avait ramenés de sa maison d’édition, de jeunes auteurs de talent, des écrivains plus confirmés, des auteurs étrangers. Je les ai lus comme ça, insouciant, détendu, pas vraiment concentré. Tout en moi était empreint d’une délicieuse paresse. Je ronronnais au soleil, avec la certitude que tout allait pour le mieux dans mon petit monde. Il aurait mieux valu que je reste sur mes gardes.

Je crois qu’elle l’a rencontré sur les courts de tennis. Ils avaient le même prof, un Italien frimeur qui portait des shorts blancs moulants et se pavanait comme Travolta dans La Fièvre du samedi soir. Rien ne m’a paru bizarre jusqu’à une excursion à Istanbul. Serge faisait partie du groupe. Nous étions une quinzaine, tous au Club, et un guide nous accompagnait, un Turc étrange qui avait fait ses études en Europe et parlait avec un drôle d’accent belge. Nous avons lamentablement traîné les pieds à Topkapi, dans la mosquée bleue, à Sainte-Sophie, dans les citernes antiques ornées d’étranges têtes de méduses renversées, dans le bazar, écrasés de chaleur et de fatigue. Lucas était le plus jeune des enfants présents, il n’avait que six ans, et se plaignait sans arrêt.

Ce que j’ai remarqué en premier, c’est le rire d’Astrid. Nous traversions le Bosphore en bateau quand le guide a désigné la rive asiatique et je l’ai entendue s’esclaffer. Serge me tournait le dos. Il tenait une fille jeune et fraîche par la taille, et tous les trois riaient. « Hé, Tonio, viens faire la connaissance de Serge et Nadia. » Je me suis exécuté et j’ai serré la main de Serge en luttant contre le soleil pour apercevoir son visage. Il n’avait rien de particulier. Plus petit que moi, costaud. Des traits assez communs. Sauf qu’Astrid n’arrêtait pas de le regarder. Comme lui. Il était avec sa petite amie et ne décollait pas les yeux de ma femme. L’envie m’a pris de le passer par-dessus bord.

Une fois de retour à Palmiye, j’ai remarqué que nous n’arrêtions pas de tomber sur lui. Serge au hammam, Serge faisant les « crazy signs » avec les enfants à la piscine, Serge à la table d’à côté à l’heure du dîner. Parfois Nadia était là, parfois elle était absente. « C’est un couple moderne », m’a expliqué Astrid. Je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait, mais ça ne me plaisait pas.

Au cours d’aquagym, il était évidemment là, juste à côté de ma femme, tripotant sa nuque et ses épaules pendant le massage mutuel de relaxation qui marquait la fin de la séance. Rien à faire, impossible de s’en débarrasser. J’ai compris, à mon grand désespoir, qu’il ne me restait plus qu’à attendre la fin des vacances pour en venir à bout. Je n’imaginais pas que leur aventure démarrerait précisément à notre retour en France. Pour moi, Serge incarnait la partie désagréable de vacances par ailleurs très réussies. Comment ai-je pu m’aveugler à ce point-là ?

Astrid s’est mise à avoir des humeurs. Elle était souvent fatiguée, soupe au lait. On ne faisait presque plus l’amour, elle se couchait tôt, recroquevillée dans son coin du lit en me tournant le dos. Une ou deux fois, en pleine nuit, alors que les enfants étaient endormis, je l’ai surprise à pleurer toute seule dans la cuisine. Elle répondait qu’elle était épuisée, un problème qu’elle avait au bureau, rien de sérieux, se défendait-elle. Et moi, je la croyais.

C’était tellement plus simple de la croire. De ne pas poser de questions. Ni à elle ni à moi-même.

Elle pleurait parce qu’elle l’aimait et ne savait pas comment me l’avouer.

Le lendemain, la meilleure amie de Mélanie, Valérie, est arrivée avec Léa, sa petite fille de quatre ans et filleule de Mélanie, son mari Marc, et Rose, leur jack russel. J’ai dû me charger de la fille et du chien pendant qu’ils étaient avec ma sœur dans sa chambre. Le chien est du genre qui ne tient pas en place, monté sur ressorts, et aboyant sans arrêt. La gamine ne vaut guère mieux, malgré son petit air angélique. Dans un effort désespéré pour tenter de les calmer tous les deux, je décide de les emmener faire le tour de l’hôpital jusqu’à l’épuisement, en tenant l’un par la laisse et l’autre par la main. Cela amuse beaucoup Angèle qui nous observe par une fenêtre du premier étage. Ses yeux papillonnent sur moi et une douce chaleur irradie mon bas-ventre. Mais pas facile d’avoir l’air séduisant avec un enfant qui hurle et un chien qui jappe dans mon sillage. Rose lève assez vulgairement la patte et pisse sur à peu près tout ce qu’elle peut, dont la roue avant de la Harley d’Angèle. Léa réclame sa « môman » et ne comprend pas pourquoi elle doit rester avec moi dans la chaleur de cet après-midi d’août, dans cet endroit où il n’y a rien pour jouer et même pas de marchand de glaces. Je suis largué avec une enfant de cet âge. J’ai oublié à quel point les mioches sont tyranniques, obtus et bruyants. J’en arrive à regretter les silences butés de l’adolescence, j’y suis habitué et je sais comment affronter ce genre de comportement. Pourquoi les gens persistent-ils à avoir des enfants ? Les pleurnicheries de Léa et les grognements de Rose ont ameuté les infirmières qui sont toutes penchées aux fenêtres à me regarder avec pitié et dédain.

Valérie sort enfin du bâtiment et récupère la paire infernale, à mon grand soulagement. J’attends que Marc arrive. Il emmène Rose et Léa se promener. Pendant ce temps, je m’assois avec Valérie à l’ombre d’un châtaignier. La chaleur est encore pire qu’hier. Lumière aveuglante, air sec et brillant, poussiéreux, un temps à vous donner envie de fjords pris dans les glaces. Valérie est merveilleusement bronzée. Elle rentre d’Espagne. Mélanie et elle sont amies depuis des années, depuis l’école Sainte-Marie-de-l’Assomption, rue de Lubeck. Valérie se souvient-elle de ma mère ? J’ai envie de lui demander, mais je recule. Valérie est sculptrice, plutôt célèbre dans son domaine. J’aime son travail, même s’il est un peu trop ouvertement « sexuel » et impossible à exposer dans une maison avec des enfants. Mais bon, j’imagine que je suis un garçon du 16e arrondissement, bourgeois et n’ayant jamais dépassé le stade anal. C’est comme si j’entendais la voix de Mel se moquer de moi.

Valérie est bouleversée. En quelques jours, je me suis habitué à voir Mélanie dans cet état, mais je ne dois pas oublier que lorsqu’on la découvre ainsi, c’est inévitablement un choc. Je lui prends la main.

— Elle a l’air si fragile, murmure-t-elle.

— Oui, mais elle va déjà beaucoup mieux que le premier jour.

— Tu ne me caches rien, au moins ? me demande-t-elle abruptement.

— Que veux-tu dire ?

— Eh bien, qu’elle est paralysée ou je ne sais quoi d’horrible !

— Bien sûr que non ! La vérité, c’est que le médecin ne me dit pas grand-chose. Je ne sais pas combien de temps Mel va devoir rester ici, ni quand elle va pouvoir remarcher.

Valérie se gratte le sommet du crâne.

— Nous l’avons vue quand nous étions dans la chambre avec Mel. Sympa ce médecin, tu ne trouves pas ?

— Oui, c’est vrai.

Elle se tourne vers moi.

— Et toi, Tonio ? Comment encaisses-tu tout cela ?

Je hausse les épaules en tentant un sourire.

— J’ai la sensation d’être dans une sorte d’épais brouillard.

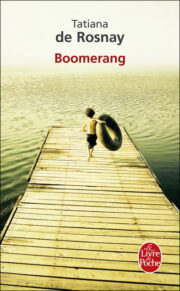

"Boomerang" отзывы

Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.