— Дай им выбор: либо отречься от своей веры, либо умереть, — сказал Шах-Джахан.

Воля правителя тут же была провозглашена. Как же быстро эти мужчины и женщины отказались от своего Бога! Если другой Бог — Аллах — сулит им жизнь, это ли не свидетельство Его могущества? Бог христиан не защитил их во время изнурительного похода, остался равнодушным к их мучениям, голоду и жажде. На помощь им пришел Бог Великих Моголов, и они с готовностью стали поклоняться ему. Только жрецы ответили твердым отказом. Они стояли особняком, молча.

— Приведи их, — приказал Махабат-хану мой муж.

У одного из них, шедшего впереди, на лице росли волосы морковного цвета, разбавленные сединой. Он не поклонился, когда вошел в диван-и-ам, не поклонились и остальные. Руки жрецов были связаны. Рыжебородый злобно смотрел вокруг, глаза его пылали яростным, тоскливым огнем.

— Ты помнишь меня?

— Да! — Жрец говорил резким, грубым голосом. Он, видно, привык отдавать приказы, смирение давалось ему с трудом. — Ты совершаешь святотатство…

— Разумеется. А ты, конечно, ничего дурного не сделал. После нашей первой встречи я прочел вашу Святую книгу. В ней говорится, что люди должны испытывать сострадание друг к другу, и еще много интересного. Вы, как и мы, верите в загробную жизнь, в рай, который вы зовете Небесами. Но эта награда определяется поступками человека здесь, на земле. Попадешь ли ты на Небеса, жрец, когда умрешь?

— Да, попаду. Я вел жизнь, угодную Богу, я возносил молитвы. Бог вознаградит меня за любовь.

— Как избирателен ты в своей любви — Бога любишь, а людей нет. И тебе не кажется странным, что Бог, твой Бог, требует любить всех людей?

— Лишь тех, кто следует Его наставлениям.

— Значит, и Он избирателен в своей любви. Сострадает, но при этом ставит условия…

— Разве твой Бог не так же поступает?

— Так. И это меня всегда удивляло. Но я не… — Шах-Джахан заколебался. Одно необдуманное слово, и его услышат наши собственные муллы. Приходилось сдерживать чувства. — Я — правоверный, и долг властителя повелевает мне любить в равной мере всех своих подданных. Я не могу позволить себе роскошь следовать только заповедям моего Бога. Я слушаю еще и свою совесть. А ты?

— Бог — моя совесть.

Меня передернуло от отвращения. Этот человек и наши муллы были совершенно одинаковы: твердолобые, ограниченные, закосневшие. Их сердца были иссушены, в них не осталось места для всего богатства жизни и любви; жилистые, ожесточенные души болтались в их телах.

— Твой Бог ничего не говорит о милости к ищущим? Наш Бог предписывает быть милостивыми, — сказал мой муж.

— Разве сильные мира сего нуждаются в милости? Она предназначена нищим.

— Тонкое разграничение, но порой и сильные испытывают нужду. Теперь ты боишься меня?

— Бог не покарает меня за то, что я сделал. — Жрец смотрел смело, с вызовом. — А твое наказание меня не страшит.

— Тогда я не хочу препятствовать твоей встрече с Богом.

Слова Шах-Джахана заставили жреца горделиво расправить плечи. Ему суждено быть мучеником, и орудием его спасения станет иноверец, падишах.

— Ты полагаешь, что твой Бог достаточно силен, чтобы спасти тебя?

— Он спасет мою душу от вечных мук. Он всемогущ!

— Ты так же глуп, как и другие люди, жрец. Ты, я вижу, веришь, что наделен силой, способной поднять тебя над твоей судьбой. Между мной и тобой есть небольшое различие. Будучи монархом, я понимаю, что власть смертна; ты, будучи жрецом, впадаешь в заблуждение, убеждая себя в бессмертии власти. Если упадет меч, а рядом не окажется Бога, готового принять твою душу, куда она отправится?

— Он встретит меня.

— Но не сейчас. Сначала ты проведешь два года в темнице и будешь ежедневно подвергаться бичеванию. Отбыв это наказание, ты будешь изгнан за пределы моей империи. — Шах-Джахан устало распрямил спину. Этот человек был не просто жрецом, он был фиринги, а фиринги постоянно угрожали трону. — В противном случае моя армия до основания разрушит Сурат[109] и вышлет всех людей твоей веры.

Я была разочарована, мне впервые не хотелось, чтобы мой любимый проявил снисходительность. Я послала Ису за мужем.

Ждать долго не пришлось. Шах-Джахан зашел за решетку и сел рядом со мной.

— Не мог бы ты наказать его суровее?

— Я не могу казнить слугу Бога — даже если он ведет себя, как слуга дьявола. Его единственное преступление — отсутствие сострадания, а в этом можно обвинить каждого из нас. Я достаточно наказал его самого и его людей.

— Но извлекут ли они урок? Фиринги слишком осмелели…

— Ты хочешь показательной казни? — Мой любимый ждал, поглаживая бороду. Даже для меня лицо его было непроницаемым. Своим молчанием он давал мне возможность обдумать ответ.

— Нет. Прости… Меня захлестнул гнев на этого человека. Он мне мерзок.

— Показательные казни способны лишь исказить правосудие. А его смерть для нас чревата определенными проблемами. Мы нуждаемся в кораблях фиринги, чтобы возить правоверных в Мекку. Сухопутная дорога слишком трудна и опасна.

— Ты прав, но… Прости, что я не смогла скрыть от тебя свои чувства к этому человеку и всему их народу. — Я знала: продолжай я настаивать, он уступил бы моим желаниям.

Стража вывела жрецов из диван-и-ама. С ними ушли и неприятный запах немытых тел, смрад презрения и фанатизма.

Не одну меня приговор удивил мягкостью: он разочаровал и мулл, вызвав их недовольство. Все жрецы одинаково кровожадны.

1039/1629 ГОД

Время бежало ровно и тихо. Мы не уезжали из Агры даже на лето. Мне не хотелось перебираться на север, в Кашмир, в поисках прохлады. Было так хорошо, так спокойно оставаться на месте и никуда не двигаться.

Весной мы устроили во дворцовом парке мина-базар — эхо нашего прошлого. Сбросив чадру, я почувствовала, как меня охватывает безудержная, детская радость — все напоминало о нашей первой встрече. Не участвуй я тогда в мина-базаре, жизнь сложилась бы совершенно иначе. Хотя… Я бы все равно полюбила его, но полюбил бы он? — ведь невозможно влюбиться в кусок ткани, прикрывающей лицо.

Еще до рассвета во дворце собрались жены придворных. Я с грустной улыбкой вспоминала одинокую растерянную девчушку, что хвостиком бегала за Мехрун-Ниссой. Теперь все клубились вокруг меня — мельтешение лиц, шушуканье, смешки, веселье. Воздух искрился предвкушением вечернего события. Мне не хотелось затмевать женщин, ослеплять роскошью — да и что могла я предложить властителю империи? В тот раз всю мою жизнь изменила скудная горстка серебра, может, и теперь выложить ее на прилавке? Иса, однако, считал, что Мумтаз-Махал негоже выставлять на продажу столь низменный металл.

— Оно его очарует, Иса. Мы вернемся в ту самую ночь, двадцать два года назад!

Прошлое возвращалось, как во сне, и я подумала: судьба, пусть на одну ночь, дарит мне возможность снова стать юной девушкой, с трепетом ожидающей своей участи. Но почему-то радость вдруг ушла, уступив место гнетущему, мрачному чувству.

— Что стряслось? — вопрос Исы заставил меня вздрогнуть.

— Не знаю. На миг мне вдруг стало холодно.

— В такую жару просто счастье, если стало холодно, агачи. — Иса озабоченно всматривался в мое лицо. Я не улыбнулась, мне было как-то не по себе. — Тебе нехорошо?

Как благодарна я была ему за участие, за то, что он всегда рядом. Иса — тень моей жизни. Лишь однажды он почтительно назвал меня «ваше величество», но я тут же поправила его. Дружеское обращение было важно для меня, напоминая о том, что я не всегда занимала столь высокое положение.

Мне предоставили палатку на почетном месте у входа, в ярко освещенном круге. Невольно я бросила взгляд в уголок, где когда-то стояла в тени. Сейчас там расположилась незнакомая мне женщина. Я была разочарована: отчего-то мне казалось, что я увижу там девочку, новую Арджуманд…

Громовый бой дундуби возвестил о приближении падишаха, и сердце у меня в груди заколотилось так же оглушительно, как барабаны. Шах-Джахан, блистательный, превосходящий великолепием своего отца, был уже совсем близко. На алом шелковом тюрбане приколотый брошью с крупным алмазом, огромным, как раскрытый в восхищении рот, покачивался султан из перьев цапли. На грудь моего любимого свисало длинное ожерелье из жемчужин с голубиное яйцо каждая. Золотой пояс был сплетен, как кольчуга, и украшен изумрудами, рукоять джамадхара, рукоять и ножны шамшера также были из золота с изумрудами. С плеч тяжело ниспадал плащ работы бенаресских[110] мастеров — изумительной красоты узор из цветов и листьев был выткан золотыми нитями и расшит драгоценными камнями. Падишаха сопровождали Аллами Саадулла-хан, Махабат-хан и мой отец.

Ни на миг не замешкавшись, Шах-Джахан направился к моей палатке и с притворной серьезностью стал перебирать товары на прилавке: горстку дешевеньких серебряных побрякушек. Это были те же самые украшения, что он купил у меня двадцать два года назад.

— Как тебя зовут?

— Я Арджуманд, ваше величество.

— Кто твой отец?

— Сын Гияз Бека… Ты так пристально смотришь. Разве ты никогда прежде не смотрел на женщин?

— Не могу удержаться, против такой красоты я бессилен. Ты прикажешь мне отвернуться?

— Нет. Это мина-базар, и это ваше право. Купите ли вы какую-нибудь безделицу с моего прилавка?

— А на что нужны деньги такой богатой и знатной, как ты?

— Беднякам всегда нужно больше, чем я могу для них сделать. Я отдам деньги им.

— Каким беднякам?

— Разве ваше величество не приметил их у крепостных ворот? Они всегда толпятся у стен.

— Да, видел. Я куплю все, что ты продаешь… Я хочу сказать, если ты согласна уступить мне все это…

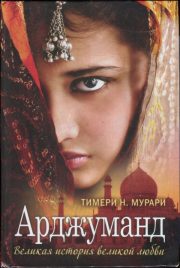

"Арджуманд. Великая история великой любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Арджуманд. Великая история великой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Арджуманд. Великая история великой любви" друзьям в соцсетях.