— Хаким посоветовал соблюдать покой, — прошептал мой любимый. — Никто тебя не потревожит.

Я не могла сдержать разочарования:

— Мы так долго дожидались твоей власти, а теперь я не могу даже насладиться этим в полной мере, вынужденная лежать тут, как больная, днем и ночью.

— Ты скоро поправишься.

— Девять месяцев — совсем не скоро. Это целая жизнь. У меня такое чувство, как будто… — я запнулась. Не стоит говорить о дурном предчувствии, а между тем оно непроницаемой завесой висело на сердце.

— Что?

— Ничего. У меня чувство, будто ничего не изменилось. Я все еще принцесса, и мне по-прежнему все запрещено.

— Но ты больше не принцесса, Арджуманд Бану Бегам. Отныне ты — жена падишаха, повелительница моего сердца, души и всей империи. Ты — Украшение Дворца.

— Красивое имя — Мумтаз-Махал. Но моему языку так странно его выговаривать. Пусть другие так меня называют, любимый. А для тебя я хочу навсегда остаться Арджуманд, ведь я все та же.

— Да будет, как ты пожелаешь, любовь моя. — Шах-Джахан поцеловал меня и поднялся; мне показалось, что он сейчас исчезнет, и стало страшно, но я сдержалась, не выдала себя. — Да будет так, но весь мир отныне будет знать тебя как лучшее, что у меня есть, — Мумтаз-Махал.

Подобное возвеличивание было незаслуженным. Имя выскользнуло у меня из памяти, пока я лежала в тишине, охваченная жаром. Служанки омывали меня, Иса кормил и ухаживал, а я проклинала не рожденное еще дитя, лишавшее меня последних сил. Ребенок все беспокоился, не давая роздыху, и я часами лежала неподвижно, как сквозь туман слыша голоса тех, кто обо мне заботился.

Возможно, ребенок слышал мои проклятия, Аллах да простит меня. Как-то на заре я поняла, что он готов выскользнуть, словно душа, отделяющаяся от земной оболочки. Я не стала звать на помощь — кровь было не остановить, но с каждой минутой чувствовала, как тело становится легче, избавляясь от тяжести. Я уплывала, будто сама расставалась с телом. Только тогда, цепляясь за жизнь, я позвала. Вошел Иса и, увидев кровь на лежанке, бросился за хакимом. Тот дал мне сонного зелья и травами остановил кровотечение. Я спала несколько дней, а когда проснулась, чувствовала себя здоровой.

Я все никак не могла поверить до конца. Просыпаясь, я ожидала увидеть над собой другую крышу, услышать за окнами незнакомые звуки, очутиться среди чужих, незнакомых лиц, незнакомых запахов. Запахи говорили мне о многом, я могла безошибочно определить, где нахожусь, по легкому дуновению ветерка, несущему аромат поспевающего риса, пшеницы, перца или горчицы, запахи влажных джунглей или знойной пустыни. Джаспур, Манду, Бурханпур… Джамна, Тапти, Ганг… — у каждого места был свой особый запах. Сейчас я вдыхала целую смесь ароматов: река, оружие, люди, слоны, кони… но явственнее всего ощущался сладко-пряный аромат власти.

Я наслаждалась покоем — меня до сих пор приводило в ужас воспоминание о кочевой жизни, о необходимости с рассвета до заката трястись в душной ратхе. Супругу Великого Могола с самого утра ожидали сплошные удовольствия. После омовения меня одевали, умащивали благовониями — все это отнимало бездну времени, но таков был порядок — именно таким был уклад моей предшественницы, Мехрун-Ниссы. Мне прислуживали бесчисленные женщины и евнухи, и уже через несколько дней мне стало казаться, что я попала в силки и задыхаюсь. За годы изгнания я привыкла обходиться услугами единственной служанки, а во всем прочем мне помогал Иса. Вся эта пышность, все чаще думалось мне, куда утомительнее полной лишений жизни. Никогда прежде я не жила во дворце, и сейчас было нелегко приспособиться к этим условиям. Каждый мой шаг был на виду, каждое произнесенное слово эхом разносилось по коридорам, каждый поступок обсуждался. С другими женщинами в гареме мне следовало держаться величественно, как подобает жене падишаха, но эта роль не доставляла мне ни малейшего удовольствия.

В гареме по-прежнему жили наложницы Джахангира с многочисленной прислугой; они соперничали, наперебой доказывая собственную важность. Гарем, как и в пору моего детства, охраняли угрюмые узбечки, но теперь они выказывали мне сдержанное почтение, смешанное с завистью. К удивлению прочих и к моему собственному облегчению, мне не нужно было бороться с другими женами. Первой женой я стала бы во всяком случае, в этом не было сомнений, но ревность и интриги точили бы мне душу. Одних мой супруг избирал бы для ночных удовольствий, другие, отвергнутые, как это было с брошенными женами Акбара и Джахангира, постоянно дулись бы, ссорились или склочничали… Иншалла! — я была избавлена от этого.

По привычке я часто спала в разбитом на траве гулабаре, словно и в моих жилах текла кровь Тимура, — ночлег под крышей был для меня невыносим.

В первые же месяцы власти мой любимый начал расширять дворец. Казна была полна, он горел желанием и дальше возвеличивать Моголов, упрочивать их славу. Если Джахангир любил сады и живопись, то его сын выражал себя в возведении новых зданий. Деревянную кровлю диван-и-ама снесли и начали строить новую, из того же красного песчаника, что и стены крепости. Работы велись и в других частях дворца, где широко использовался так горячо любимый моим мужем камень, белый мрамор. Шах-Джахан помнил аудиенции в полутемных и душных залах отца и все эти годы мечтал превратить дворец в светлый чертог, достойный властителя империи.

Приступив к исполнению своих полномочий, мой любимый ожил и помолодел. В нем бурлили неистощимые силы. С восходом солнца он выходил к народу, затем терпеливо и внимательно изучал прошения, привязанные к Цепи правосудия. Вернувшись ко мне, он мог вздремнуть часок-другой, после чего оставшуюся часть утра проводил в диван-и-аме, выслушивая просителей либо разрешая споры и тяжбы, возникавшие между придворными. Завершив легкий завтрак, он встречался с министрами и советниками, решая вопросы управления империей, — их он принимал в диван-и-кхасе или в гусль-кхане. Покончив с государственными делами, Шах-Джахан обращался к строительству, с интересом вникая во все детали. Работников он собирал со всей империи — мусульман и индуистов, обращая внимание не на веру, а на мастерство и понимание прекрасного. Мастера прибывали из Мултана и Лахора, Дели, Мевара и Джайпура, а кое-кто даже из Турции, Исфахана и Самарканда. Когда солнце клонилось к вечеру, любимый искал моего общества. Вместе мы проводили время, любуясь боями слонов на площади, потом, в сопровождении нескольких служанок и Исы, возвращались в гулабар послушать музыкантов и певцов. За ужином во дворце к нам присоединялись дети, родственники и друзья.

Если падишаху подобает любить своих подданных, то не в меньшей — если не в большей — степени это касается его жены. Теперь я располагала неограниченными средствами. По традиции у Моголов имелся объемистый кожаный мешок с деньгами для раздачи бедным; стоял он у входа во дворец. Я опустошала его каждый день, и каждый день мешок вновь наполняли. Отныне мне не приходилось ни у кого просить денег, и, пока мой любимый возводил дворцы, я строила кое-что попроще: школы и больницы, приюты для бездомных. Раз в неделю, по-прежнему в сопровождении Исы, но теперь еще и с эскортом стражников, я кормила нищих. Положа руку на сердце, я не могла сказать, что мне не нравится мое положение, особенно теперь, когда я немного привыкла и приспособилась к нему.

Через восемь месяцев из Бенгалии возвратился Махабат-хан. Мы издали увидели клубы пыли на горизонте, поднятые подъезжающей армией. Сзади в цепях тащились фиринги из форта — те, кому удалось уцелеть. Стояло лето, жара была невыносимой. Но мне не было жаль тех, у кого не нашлось сострадания к нам, когда мы так в нем нуждались. Не могла я забыть и того, как грубо и мерзко их соотечественники обошлись со мной годы назад, когда я была еще совсем ребенком. Они прошли пешком две тысячи косов, скованные вместе, — заслуженное наказание за злобу и наглость.

Больше всех радовались садр и муллы. Наблюдая происходящее, они решили, что новый падишах начал поход на неверных. Христиане не особо докучали муллам, главным врагом для них были индуисты, и муллы рассчитывали, что Шах-Джахан, наказав христиан, двинет армию на поклоняющихся Вишну и другим богам. Мой муж не спешил разубеждать их. Муллы неверно истолковали причины его мести? Что ж, пусть так… Но если она удовлетворила их, значит, одним ударом удалось поразить две цели.

Махабат-хан явился в диван-и-ам с докладом:

— Ваше величество, я разыскал дакойта Арджун Лала — храбрый каналья, изловить его было нелегко, он долго прятался от нас… Наконец я загнал его в ущелье, но он и там еще сражался против целой армии!

Махабат-хан прервался, чтобы осушить кубок охлажденного вина. Он не скрывал удовольствия — одним из преимуществ жизни при дворе была ежедневная доставка льда, который привозили по Джамне с Гималаев.

— Я выкрикивал здравицы в честь падишаха Шах-Джахана. Это его успокоило. В такой глуши они и не слышали о том, что Джахангир умер и теперь у нас новый правитель. Арджун Лала вышел к нам, и я сказал, что у него теперь есть земля. — Махабат-хан выпил еще вина, вышел на балкон, посмотрел вниз, на пространство, раскинувшееся между Джамной и крепостью. — Твоего жреца я доставил — живым. Командир крепости погиб в бою. Достойный был человек… — Старый вояка не скрывал своего уважения. — Умер, выполняя свой долг.

— Сколько еще было убито?

— Несколько сотен. Остальных я привел. Многих там обратили в это их христианство, и я не хотел никого оставлять, чтобы они не продолжали сеять свою веру.

Пленные лежали на земле, безучастные ко всему. Сил у них не было даже на то, чтобы поднять голову и взглянуть на дворец, но я поняла, что дело не в физическом истощении — у них не было надежды, а с ней умерло и простое человеческое любопытство, и теперь они ожидали смерти.

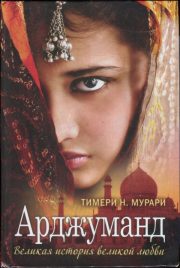

"Арджуманд. Великая история великой любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Арджуманд. Великая история великой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Арджуманд. Великая история великой любви" друзьям в соцсетях.