Я поприветствовала его. Он не ответил. Тогда я напомнила ему:

— Я мать Иешуа, вашего ученика.

— Знаю, — сказал он, — и ты считаешь, что только ради этого стоит приветствовать тебя?

Я уже знала, что так он разговаривает со всеми. Однако слова его поразили меня. Они как будто поставили преграду между мною и Иешуа и отняли все мои права на него. Спустя много лет, когда Иешуа действительно ушел от нас, мне вспомнились эти слова. Я поняла, что они предрекали то будущее, которое было скрыто от меня тогда.

Артимидорус умер зимой, как-то ночью, на улице. Случилось так, что как раз в ту самую ночь Иешуа из-за сильного холода остался дома. Потом он очень винил себя за то, что оставил учителя одного и не смог помочь ему.

Помню, я, кажется, сказала тогда, что Артимидорус рад был умереть, ведь жизнь так мало значила для него. Иешуа бросил мне в ответ, что я не понимаю, о чем говорю, и замкнулся в тяжелом молчании.

Признаться, весть о смерти Артимидоруса я восприняла со вздохом облегчения. Даже не потому, что Иешуа теперь снова был со мной, но потому, что это событие, как я полагала, сможет спасти сына от участи нищего скитальца. К тому же я знала, что у учителя Иешуа было много врагов, что также могло быть очень опасно для мальчика. Я как за соломинку ухватилась за смутную надежду, что Иешуа вернется и будет, как прежде, моим сыном. Я старалась изо всех сил, всячески выказывая ему уважение как старшему, не поручала никакой тяжелой работы. Но он все равно был чужим в нашей семье. Он был не похож на братьев и сестер. Он не мог стать своим среди них. Все же, к моей радости, остальные дети относились к нему с большой симпатией, и я бы сказала, с почтением. Они одаривали его той теплотой, на какую были способны, и старались не обижаться на его холодность.

Возможно, со временем, благодаря нашим усилиям, Иешуа стал бы ближе нам и, может быть, вернулся бы в семью насовсем. Ведь он был ребенком, который нуждался и в ласке, и в заботе. Но внезапная смерть одного из детей не позволила сбыться моим надеждам. Новорожденной дочери было всего около недели, когда Иешуа опять появился у нас в доме. Она стала последним ребенком в нашей семье, так как после ее рождения я не позволяла Иосифу больше входить ко мне. С самого рождения девочка была здоровым и крепким младенцем, как, впрочем, все дети, рожденные в нашем с Иосифом браке. Только один наш с Иосифом ребенок, мальчик Хочих умер в младенчестве — ему было шесть месяцев, когда в городе случилась эпидемия. Девочка же была совершенно здорова. Тем более велик был наш ужас, когда, проснувшись как-то утром, мы нашли ее мертвой. Причину смерти малышки никто не знал, как будто вдруг ангел смерти забрал ее у нас.

Мы впали в глубокое отчаяние. Иосиф сказал, что, должно быть, на нашей семье лежит проклятие. Я поняла, что он говорит об Иешуа, хотя имя сына не было произнесено вслух. Смерть дочери настолько потрясла меня, что я не стала возражать Иосифу.

Спустя годы, вспоминая то трагическое событие, я понимаю, что наш страх и подозрения были диким суеверием. Как можно было винить в чем-то ребенка! Но тогда так считали все, любая семья. Суд Божий виделся не торжеством справедливости, а неотвратимым, суровым возмездием. И если семья имела незаконнорожденного ребенка, то на такую семью, без сомнения, должна была обрушиться тяжелая кара. Даже Иешуа каким-то образом понял, что горе, постигшее нас, может быть связано с ним. Я понимаю теперь, что, отдаляясь от семьи, он хотел как-то по-своему, по-детски, загладить свою «вину». А мы, взрослые, молчаливо согласились тогда считать смерть девочки наказанием Божьим, а Иешуа — причиной нашего семейного несчастья.

Когда закончился срок траура, Иешуа ушел от нас. Встав как-то утром, я нашла кровать сына пустой. Ему едва исполнилось десять лет. Не скрою, у меня тогда возникло сомнение, что я когда-нибудь смогу снова увидеть его.

После ухода сына я стала больше работать, часто и надолго уходила в город, предлагая свои поделки в разных кварталах: я продавала их сама или забирала положенную мне плату у уличных торговцев. Могло показаться, что я внезапно стала нуждаться в деньгах. Но на самом деле это было не так. Я могла, конечно же, спокойно сидеть дома с детьми, а не слоняться по городу, как какая-нибудь бродяжка. Однако на меня напало какое-то необъяснимое беспокойство, я не могла удержать себя в том тесном мирке, предназначенном для меня, не могла проводить бесконечную череду дней с мужем, за полночь возвращавшимся с работы, с детьми, так похожими на него и так мало — на меня. С уходом Иешуа у меня все чаще появлялось ноющее чувство одиночества, которое я испытывала, будучи женой и любящей матерью, однако дети, с которыми я осталась, были во многом чужими мне.

Я исходила множество улиц города, увидела жизнь Александрии, такую разную, посетила места, куда даже не заглянула бы раньше. Александрия справедливо славилась своей пышной красотой. Но кроме красот город изобиловал всякого рода мерзостями. Детей похищали на улицах и затем продавали в самое жестокое и позорное рабство. Здесь удовлетворяли свою похоть мужчины и женщины, пресыщенные развратом и жаждущие все более разнузданного потворства своим порокам. Александрия по праву считалась городом всех религий — ей были известны самые разные культы и идолы. Город, в котором можно было случайно натолкнуться и на жреца египетского храма, и на принца крови, и на знаменитого вора.

Мне казалось сначала, что мое бесконечное блуждание по городу объясняется единственным желанием случайно или нарочно встретить Иешуа и как-нибудь постараться загладить свою вину перед ним. Я хотела предложить ему наследство. Отдам ему свои деньги — и он сможет идти путем, который он выбрал, не подвергая себя опасности стать бродягой и попрошайкой. Вскоре я убедилась, что Александрия вовсе не такой большой город, как могло показаться сначала: найти в нем моего сына было не столь уж сложно. Я получила известие о нем уже через несколько недель после его ухода. Мне рассказала о нем женщина, жившая в нашем квартале: она видела Иешуа на улице. Потом я сама издали несколько раз видела его, но не осмелилась подойти и заговорить с ним. Я не могла подобрать слов и боялась, что наш разговор не получится. Когда я наконец решилась, то не сказала ему сразу о наследстве и не отдала деньги. Вместо этого я предложила ему пойти поучиться какому-нибудь ремеслу, какое ему подойдет. И тут же пожалела об этом, с горечью вспомнив слова Зекарьи.

— Нет ремесла, которое подошло бы мне, — сказал Иешуа.

— Что же тебе подойдет? Бродяжничество?

— Я не бродяжничаю. Я нашел себе учителя.

Я не сказала ему ничего о том, что хочу дать ему денег, чтобы он мог свободно выбрать свой путь. Трудно объяснить, почему я промолчала. Наверное, я подумала, что он еще ребенок и не сможет распорядиться деньгами разумно, он может вообще раздать их — по примеру Артимидоруса. Но было и еще что-то. Когда я увидела его, мне расхотелось давать ему свободу, надежда вернуть его себе забрезжила в моем сердце. Возможно, я боялась, что он откажется от меня, и тогда я окончательно потеряю его, без надежды обрести снова.

Несколько сердито я спросила Иешуа, отказывается ли его новый учитель от платы, как это делал Артимидорус. Про себя я думала, что на самом деле новый учитель — это детская выдумка, высказанная, чтобы подразнить меня.

— Я помогаю ему вести хозяйство, — сказал Иешуа.

— Значит, ты его раб?

— А ты раба своего мужа, — парировал Иешуа, — а он — своего хозяина.

Я рассердилась окончательно, так как не знала, что ответить ему. Мне так хотелось защитить его; как я и предполагала, у него не было никакого учителя, и он жил на улице. Как я могла убедить его довериться мне? Отбросив неприязнь и враждебность, позволить мне спасти его? Возможно, между нами не было еще враждебности, была лишь привычка не доверять друг другу. Я знала, что Иешуа не испытывал ненависти ко мне, просто был замкнут и недоверчив, но как мы могли сломать эту преграду?

Но не только поиск сына был той целью, которая влекла меня на улицы Александрии. Я чувствовала, что мне необходим тот опыт, который я черпала, наблюдая городскую жизнь, бывая в разных местах. Какую пользу я могла получить там, какую мудрость почерпнуть — едва ли я могла ответить на этот вопрос. Уход Иешуа, казалось, открыл мне дверь в тот мир, в котором я иначе никогда бы не побывала. Я видела, как легко он отказался от прежней жизни, как, не раздумывая и не испугавшись, остался без родительского крова и оказался на улице. И тогда я стала задумываться: так ли правильна дорога, по которой иду я? Так ли хороши мои добродетели и так ли непоколебимы мои устои? Я вспомнила, как Трифон восторгался Иешуа, его умом. Я снова захотела увидеть жизнь в ее разнообразии, понимая, что тысячи разных людей смотрят на мир и видят его каждый по-своему, значит, по-своему видит его и мой сын Иешуа.

Иешуа облюбовал улицы, прилегающие к порту. Многие из них были настоящим адом, там все женщины были шлюхами, там произносили молитвы только над брошенными костями в ожидании счастливого очка. Кого только ни забрасывали волны житейского моря в эту гавань — от мудрецов до негодяев со всех земель вплоть до Индии. Они называли себя кто священнослужителем, кто волшебником, а оказывались они чаще всего обычными шарлатанами. Образованные и богатые мало чем могли привлечь их, ибо видели подобный люд насквозь. Но невежды и бедняки стекались к ним широкими потоками, часто среди них были больные, отчаявшиеся получить от кого-либо помощь. Калеки от рождения, увечные, неплодные, даже прокаженные. Кому-то удалось проникнуть в город, прячась на приходящих в гавань лодках, а кто-то подкупал стражу у городских ворот. Какие невероятные и ужасные вещи были здесь обычным явлением: аборты, операции, когда евреи хотели скрыть принадлежность к своей религии, сколько отчаявшихся, сколько обманутых, заплативших последние деньги за чудесное исцеление, которое так и осталось несбывшейся надеждой! Я помню, как сама приходила сюда во время эпидемии, когда заболел маленький Хочих, уповая на чудо, отдала последние деньги, но чуда так и не произошло.

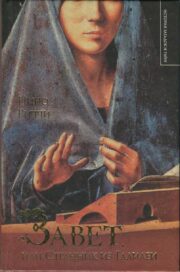

"Завет, или Странник из Галилеи" отзывы

Отзывы читателей о книге "Завет, или Странник из Галилеи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Завет, или Странник из Галилеи" друзьям в соцсетях.