– Может быть, – сказал я, чтобы поддержать разговор.

– Хуже всего, что ее постоянно попрекали позорным прошлым матери. Это, видимо, было для нее самым страшным испытанием.

– Страшнее другое, – возразил я, – пережитое в детстве не проходит бесследно и впоследствии может отразиться на судьбе человека самым губительным образом.

– Я-то сама никогда ничего ей не говорила, я была очень застенчивой девочкой.

Мне стало ясно, что больше ей сказать нечего. Своим вторжением я внес в эту изящно обставленную гостиную ощущение неудобства. Мне показалось, что ей стыдно. Во всяком случае, когда я благодарил ее на прощанье, она извинилась, проводила меня до входной двери и, может быть, даже помахала мне вслед, но я не обернулся.

Да что я все копаюсь в своих воспоминаниях, подумал я, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Вон, солнце уже у самой кромки моря, и Пепе опять начнет ворчать, что я сижу тут в темноте. Он боится, как бы я не простудился.

Бернадетт, казалось, воспринимала свою отверженность, как должное, с истинно восточным спокойствием. Но, по-моему, хоть она сама себе в этом не признавалась, именно в тот период в ней стало расти разочарование в Европе, европейцах и всем, что принято называть «белым». Нет, она не обозлилась, в этом я уверен, – просто почувствовала некоторую растерянность. Но она не стала долго предаваться грусти, а начала работать что есть силы. И это я могу засвидетельствовать лично, поскольку своими глазами видел ее оценки по всем предметам. На выпускных экзаменах знаменитой монастырской школы, что находится рядом с Фонтенбло в Париже, Бернадетт получила высшие оценки. Сейчас, когда они с Клэем стали моими друзьями, я мог бы выразить ей свое восхищение. Та Бернадетт, блестяще окончившая монастырскую школу, могла бы постоять за себя.

Монастырь дал восемнадцатилетней Бернадетт рекомендацию на должность библиотекаря в одной из парижских библиотек, и она поступила на вечернее отделение исторического факультета университета. Красота ее, казалось, достигла совершенства. Ее огромные прекрасные глаза с изумлением взирали на суету и многоцветье Парижа так, будто впервые видели этот большой город. И не только Париж, но и весь мир, казалось, впервые открылся перед ней. У нее был низкий голос с легкой хрипотцой, гармонично сочетавшийся с пухлыми губами и грустной улыбкой, в ее мягкой, чувственной походке ощущался свой ритм – уверенный и целеустремленный. Эта уверенность, по-моему, была напускной, но производила на мужчин неотразимое впечатление.

Когда она, пританцовывая, шла по улице, мужчины смотрели ей вслед, присвистывая от восхищения. Как-то я разговорился с одним продавцом газет, мимо которого она часто проходила по дороге в университет, и он сказал мне, что в жизни не видел ничего подобного, потому и запомнил ее на всю жизнь. Однажды она попросила у него «Фигаро», и ему показалось, что в ее голосе звучала неуверенность. Но примерно через полгода она покупала у него иностранную газету – «Трибьюн», кажется, – и продавец заметил происшедшую в ней перемену.

Виновником перемены оказался профессор истории средних веков, заметивший ее на самом последнем ряду в аудитории. Она сидела тихо и чувствовала себя как-то неловко в то время, как вокруг разгорались страсти. Темой развернувшейся среди студентов дискуссии была чума или, как ее тогда называли, «черная смерть». Я в этом не разбираюсь, но, будь у меня время, пошел бы в университет – подучиться. Ведь в моей работе главное – факты, то, что я могу услышать своими ушами или пощупать руками. Но речь сейчас не об этом. «Черная смерть» в те времена косила людей целыми кварталами, проникая в тесные улочки средневековых городов, и в живых оставались только те, кто, имея хороших лошадей, успевал вовремя убраться из города. Но у бедняков лошадей не было, и им оставалось одно – умереть и быть сожженными вместе со своими домами.

Студенты продолжали спорить, когда лекция уже закончилась. По сути, они обсуждали проблему социальной несправедливости или что-то в этом роде, как спустя долгие годы рассказывал мне профессор. Я не запомнил всего, что он рассказывал, но в память навеки врезалось то, как он говорил о Бернадетт – каким тоном и в каких выражениях. Это о нем я упомянул раньше. Этот подлец сам рассказал мне, что стал ее первым любовником и что она была похожа на Мишель Морган. Он использовал ее неопытность, ее любознательность и ее неподдельный интерес к его левацким теориям.

Занявшись поисками знакомых Бернадетт, я начал с профессора. Он назначил мне получасовую встречу в перерыве между лекциями в своем университетском кабинете. Было ему уже за шестьдесят – высокий, статный мужчина с серебристой шевелюрой. Лицо, правда, в морщинах, но глаза – живые, с искоркой любопытства. В ответ на мою благодарность за то, что он уделил мне время, профессор разразился потоком слов, из которых следовало, что не я, а он должен меня благодарить.

– Вы же пришли побеседовать о Бернадетт. Это я должен быть вам признателен, – сказал он с такой обезоруживающей улыбкой, что я чуть было не поддался ее обаянию. Затем он стал засыпать меня вопросами – что с ней стало и все такое, но я ничего не ответил.

– Как вам удалось заметить ее, ведь студентов в аудитории было много?

– Да, мои лекции были чрезвычайно популярны. Но не заметить ее было невозможно. Она сидела в дальнем углу, и от нее шла какая-то таинственная сила, я бы сказал, божественная сила красоты. Я заметил, как робко она подняла руку и тут же опустила, когда кто-то из студентов начал горячо доказывать свою правоту. Она определенно хотела что-то сказать, но так и не решилась, потому что вокруг кипели страсти и сталкивались разные точки зрения.

– А что было потом?

– Потом я попросил ее подойти к кафедре и начал расспрашивать, что она собиралась сказать, ну потом – одно, другое… Короче, сами знаете, – и он лукаво подмигнул мне.

Еще бы мне не знать, как делаются такие делишки, подумал я, но ничего не ответил. Меня бесило то, что он говорил и как вел себя при этом. И раньше, когда я впервые узнал обо всем, и сейчас, когда перебираю в памяти события тех лет, я твердо уверен, что он с легкостью соблазнил Бернадетт. Но, несмотря на злость и отвращение, я решил выслушать его до конца.

– Видите ли, – продолжал он, – она очень интересовалась «черной смертью». Это вообще любопытный вопрос. С ним связано рождение первых коммун в Европе. Поскольку умирали бедные, а не богатые, люди начали выступать против классового расслоения общества. Но Бернадетт так углубилась в эту тему, словно искала решения всех своих проблем.

– Каких проблем? – удивился я.

– Она вообще была странной девушкой. Что-то мучило ее, но что именно, я не знаю, потому что о себе она никогда не говорила. Временами она просто уходила в себя, не обращая внимания ни на что.

Профессор расхаживал по кабинету, жестикулируя, будто читал лекцию. Он с нескрываемой гордостью описывал все, что произошло потом. Пустив в ход все свое красноречие, он говорил и говорил, наслаждаясь звуком собственного голоса.

Через несколько дней после их первой встречи он затащил ее в убогую гостиницу – из тех, что сдают номера на одну ночь. Она же, очарованная его умом и теориями, даже не обратила внимания на грязную скрипучую кровать, ставшую ложем их любви. Когда же начались каникулы и семья профессора уехала на все лето на юг, он привел ее к себе. Кстати, квартиру эту в фешенебельном квартале Парижа оплачивал тесть профессора – очень богатый человек.

– Я изливал перед ней все свои сомнения, все что накопилось на душе, я говорил ей о своем чувстве вины, об уродливом лике большого бизнеса и разрушительной силе денег. Она же молча слушала. Я тогда был молод и увлечен коммунистическими идеями, и она жадно впитывала каждое мое слово. Хотелось бы знать, что стало с ней потом, после того лета, – грустно произнес он. – Больше я ее не видел.

Я мог бы удовлетворить его любопытство, но промолчал.

– Уверяю вас, – заметил он с улыбкой старого развратника, – когда между нами все было кончено, она уже знала, что мужчины без ума от ее красоты.

Меня тошнило от него, но я изображал на своем лице восхищение и старался улыбаться. Он, должно быть, совсем забыл, что было дальше: как он познакомил ее со своими последователями и как она, видимо, гордилась новой для себя компанией, часами просиживая во всяких романтических кафе. Забыл он и о том, как, разглагольствуя о переустройстве мира, не упускал случая продемонстрировать всем, что именно ему принадлежит столь прекрасная женщина, и что она счастлива быть его собственностью.

Все лето они ходили на разные митинги. Его последователи только ждали повода, чтобы восстать против того самого среднего класса, который оплачивал их обучение в университете. Вскоре она уже была вместе с ним на улицах: выкрикивала лозунги и участвовала в поджогах полицейских машин. Она уже не была прежней застенчивой девочкой – ее захлестнуло неведомое раньше чувство свободы и близости к человеку, которым она восхищалась и который разбудил в ней женщину. Все было увлекательным в этом новом для нее мире, полном юных наивных надежд, где читали книги, а не военные инструкции, где бросали не гранаты, а камни.

Но лето подошло к концу, семья профессора вернулась в Париж, и он бросил Бернадетт, чтобы вернуться к своему привычному обеденному столу. Все-таки есть что-то комичное в том, как люди забывают о темной стороне своих поступков. Но этот негодяй получит свое, если уже не получил. Ему придется вспомнить кое-что, когда он будет лежать на смертном одре, умирая от какой-нибудь болезни – он, видите ли, совсем запамятовал, как выбросил ее, словно мешок с гнилой картошкой. Но ей удалось выжить.

Прозвенел звонок, приглашая студентов на лекцию. Профессор встал.

– Заходите в любое время, – сказал он и царственным жестом протянул мне руку. Я поблагодарил его и вышел. С тех пор мы больше не виделись.

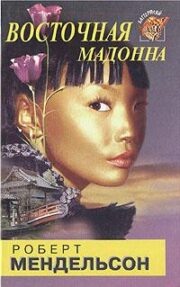

"Восточная мадонна" отзывы

Отзывы читателей о книге "Восточная мадонна". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Восточная мадонна" друзьям в соцсетях.