Я одинока.

«Лора Майлс, новая девочка, одиночка»

«Лора Майлс симпатичная, как мне кажется, но я слышал, что ее исключили из предыдущей школы за секс с учителем в туалете».

«Лора Майлс думает, что она особенная. Но она всего лишь шалава».

Это всего несколько высказываний, которые я слышала о себе в последних двух школах, где училась.

Поправляю ранец за спиной и иду к лестнице. По крайней мере, эти дети оставят меня в покое. Им не интересны школьные сплетни, пока это не касается тех, кто учится лучше всех или сдал последний тест на отлично. В них есть дух соперничества, да, но нет ненависти или стремления манипулировать людьми.

Так что я отношусь к тем, кто стоит на лестнице. В одиночку.

Как только подхожу ближе, начинает звенеть звонок, раздаваясь эхом над гулом голосов и являясь причиной всеобщего недовольного стона во дворе перед входом. Я не обращаю внимания ни на что, кроме лица мальчика, который прислонился к стене рядом с дверью.

Он смуглый, высокий, с классическими чертами лица и в очках с толстой черной оправой. Он красавчик, одетый в немодную одежду, как и все ботаны, но улыбка, которая появляется на его лице, когда звонок перестает звенеть, и открываются двери, завораживает меня.

Мальчик готов. Он знает, кем является. И хочет контролировать свое будущее. Его не волнует подъем по социальной лестнице или новые девочки с их тайным прошлым. Мальчик полностью уверен в себе, и я упиваюсь всем его образом, пока он не входит в школу и не исчезает из поля моего зрения.

Мне почти пятнадцать. Я и раньше проявляла интерес к мальчикам, влюблялась в нескольких. У меня даже был первый и единственный, не впечатливший меня поцелуй с парнем, который укусил мою губу своими требовательными зубами и продолжал слюнявить мой рот своим языком, по ощущениям похожим на слизняка.

Он был красивым — парень со слизняком вместо языка — симпатичным и чрезмерно пылким (не в лучшем смысле этого слова). Он хотел быть первым, кто сможет залезть в трусики к новой девчонке, несмотря на то, что встречался со школьной звездой нетбола (Прим.пер. Традиционно женский вид спорта, разновидность баскетбола). Ага, это она распространила слухи о том, что я трахалась с учителем.

В старшей школе бывает весело, когда ты очень стараешься разобраться во всех тонкостях отношений в ее стенах. И всегда остаешься новенькой, которая никогда не заводит знакомства, у которой нет друзей, способных прикрыть ее спину.

Это я — Лора Майлс или, как меня называли в моей предыдущей школе — «Лора унылый смайлик» (Прим.пер. Игра слов, в оригинале Laura Miles — Laura never Smiles).

Не думаю, что здесь меня будут так называть.

Я ощущаю ее.

Свою улыбку.

Из-за нее мои губы начинает покалывать, когда я иду следом за красавчиком в очках к его шкафчику. Топчусь в конце коридора и наблюдаю, как он беседует с мальчиком помладше, и когда роняет свою книгу, я уверенно бросаюсь вперед, чтобы поднять ее, чем чуть не обеспечиваю его сотрясением мозга.

А затем почти ухожу, почти. У меня сводит живот, когда он пялится на меня так, будто я неудачница. В груди что-то сжимается, когда он не берет мою руку, которую я протягиваю ему, чтобы помочь встать.

А затем мальчик улыбается мне.

Джош.

И обещает отдать мне все свои слова. Освещает меня изнутри светом, когда темными глазами ловит мой взгляд. Соединяет последние точки в череде нескончаемых точек в рисунке моей жизни, когда берет меня за руку. Образ, созданный нашим только что состоявшимся знакомством, превращает мою чистую страницу жизни с хаотично расположенными на ней многочисленными точками в великолепную арку возможностей, уходящую настолько высоко в небо, что вершина ее не видна невооруженным глазом.

Я украла все его слова.

И буду хранить их.

А взамен отдам ему одно свое.

Одинокая.

Не хочу, чтобы он мне его возвращал.

Я знаю, с ним я никогда не буду одинокой.

Глава 1

Джош (29 лет)

Три утра.

Запах твоих духов повсюду.

На мне.

На каждой вещи в нашем маленьком мирке.

Хлопковые простыни на нашей кровати пропитаны им. Он все еще держится на воротнике моей рабочей голубой рубашки, мысль о стирке, которой просто невыносима; на симпатичном фиолетовом шарфике, висящем на зеркале туалетного столика, том самом шарфе, который ты надевала несколько дней назад, когда ходила в магазин и смеялась, говоря, что он подходит по цвету к твоим отекшим лодыжкам.

В коридоре стоят твои новые туфли.

Твое пальто бесполезно висит на вешалке за дверью.

Днем, ты черная дыра, вокруг которой я маневрирую, никогда не приближаясь к ней слишком близко. Ночью же спотыкаюсь и падаю прямо в чернильную пустоту ее бездонных глубин, которая поглощает меня с головой.

Запах твоих духов повсюду.

Почему же он остался, если ты ушла?

Моргаю от яркого солнечного света, в котором утопает наша спальня. Шторы полностью раздвинуты, как в тот день, когда я нашел тебя.

Повернув голову набок, смотрю как световые индикаторы звука на радионяне с зеленого сменяются на желтые, и доходят вплоть до тревожного красного. Снова и снова загораются все три цвета индикаторов в ряду.

Тишина — три зеленых огонька.

Тишина — три зеленых огонька и еще три желтых.

Тишина — три зеленых огонька, три желтых и три красных.

Дорожка горящих индикаторов, предупреждающих о страданиях.

Он плачет, скорее всего, даже кричит.

Я не могу его слышать, потому что выключил это чувство. Отключил все свои слуховые рецепторы и заблокировал проникновение любого шума.

К тому же, я поставил радионяню на беззвучный режим.

Мне должно быть стыдно.

Я нужен ему, а меня там нет.

Ему всего восемь дней, а отец, который всегда должен быть рядом с ним, его игнорирует. Единственный оставшийся человек, благодаря которому он появился на свет. Его единственный родитель.

Единственный родитель, которого он будет знать.

Вчера мы привезли его домой из больницы. Дом кишел родственниками и гостями, незнакомыми людьми, которые наблюдали за мной и делали записи о моем психическом состоянии. Так они оценивали мою способность быть отцом для своих детей. Эти люди следили проницательным взглядом, как я передавал своих детей всем, кто хотел подержать их — моей матери, отцу, Айзеку, Лиаму, Нейту… абсолютно всем.

Если бы я чувствовал за собой вину, то мог бы уменьшить ее, сказав себе, что они в надежных руках у ближайших родственников — людей, которые будут любить и заботиться о них. Но, правда в том, что я ничего не чувствую.

Внутри меня пустота.

Я прохожу стадию боли. Мои мышцы ноют, а эмоции все еще причиняют страдания, но достаточно быстро я вообще перестаю чувствовать хоть что-то.

Мне очень комфортно ничего не чувствовать.

Я могу так жить.

Продолжать дышать, ничего не чувствуя.

И если очень повезет, то смогу так спать, потому что когда я сплю, вся боль и безразличие исчезают, и все становится на свои места, как и должно быть в моей жизни.

Утром я целую ее на прощание. Она улыбается и крепко сжимает мою руку, отказываясь отпускать ее, когда я пытаюсь отойти от кровати и поправить галстук,который съехал, благодаря ее шаловливым рукам. Ее спутанные белокурые волосы рассыпаны по подушке, а самые розовые в мире губы блестят от моего поцелуя. У нее большой округлый живот, внутри которого находится наш малыш. Она улыбается. Улыбается. Улыбается.

Это жизнь.

— Джош, родной, ты можешь покормить ребенка, пока я готовлю нам завтрак?

Фальшивая радость моей матери просачивается через приоткрытую дверь спальни, и воздух в моей груди превращается в камень. Рукой она держится за косяк, но остается стоять снаружи и ждет, что ее сын вернется к ней. Ожидает, что тот встанет, и будет вести себя как настоящий мужчина.

Я не обращаю на нее внимания и отворачиваюсь от постоянно загорающегося сигнала радионяни и ее жалобного тона.

— Джош, я знаю, что ты не спишь, — почти шепчет моя мать, осторожно переступая через порог комнаты. Она не хочет заходить сюда. Не хочет видеть, что я лежу на тех же самых нестиранных простынях, на которых нашел свою жену холодной, безжизненной и неподвижной. Моя мать не хочет мириться с тем, что если бы я мог, то испустил бы последний вздох на этих простынях.

Сегодня.

Я был бы счастлив испустить этот последний вздох сегодня.

— Он зовет тебя, Джош.

Я его не слышу.

— Ты нужен ему.

Ему нужна она. Мне нужна она.

— Она бы этого не хотела, Джош, — вымученно выдает мама сквозь едва сдерживаемые рыдания.

Она добивается моей реакции, но не такой, какой ожидала, или, если бы мой разум был как у адекватного. Не такой, какой она заслуживает.

— Она? Она? — почти ору я, подскакивая на матрасе, и заставляя мою мать отпрянуть в шоке.

— У нее есть гребаное имя, мама. Лора. Лора. Я хочу услышать, как ты произносишь его. Л-О-Р-А.

Встаю и подхожу к ней, впившись взглядом в лицо женщины, которая меня родила, дала мне жизнь и всегда беззаветно меня любила. Я не обращаю внимания на боль, отражающуюся на ее знакомом любящем лице морщинками чистого горя, и продолжаю использовать ее как грушу для битья.

— Почему ты не можешь произнести ее имя, мама? Потому что ее здесь нет? Ты думаешь, я этого не знаю? Ты думаешь, я не знаю, чего хочет моя жена?

Моя мать встает рядом с туалетным столиком и, пятясь назад, натыкается на маленький мягкий пуфик, ее выразительные глаза, так похожие на мои, широко открыты. В них стоят слезы, а переполняющее их опустошение пронизано изрядной долей страха.

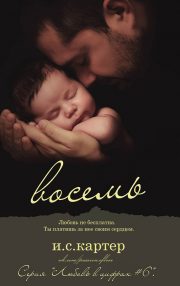

"Восемь" отзывы

Отзывы читателей о книге "Восемь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Восемь" друзьям в соцсетях.