— Я и так царевич и царь.

— Но не в пустыне, — шутя осадил его Тимолеон.

К Дионе наконец вернулся дар речи.

— Тимолеон…

— Да, мама, — перебил он ее. — Да, это опасно. Да, нас могут убить. И обязательно убьют, если мы останемся здесь. Я предпочту шанс сражаться.

— Ты в безопасности, — возразила мать. Голос был тихим и тому, кто плохо ее знал, мог бы показаться холодным.

— Безусловно. Но Цезариона можно будет считать мертвым с той самой минуты, как Октавиан войдет в дворцовые ворота. Я выведу его отсюда и со мной он будет в безопасности — настолько, насколько это возможно.

— Но, — устало сказала она, — это почти невозможно.

— Мы попытаемся, — настаивал Тимолеон. Он легко поцеловал ее — на первый взгляд прохладно, но Клеопатра лучше его знала. Тимолеон был одним из самых любимых детей богов — благословляя таких детей, они наделяют их даром легкого безумия, сумасшедшинки и неизъяснимым очарованием.

— До свидания, мама. Мы пришлем тебе весточку из царства пустыни. А став царями, придем за тобой и сделаем тебя царицей.

— Я не хочу быть царицей. Я хочу, чтобы вы остались живы.

— Я буду стараться следовать твоему совету, — засмеялся Тимолеон.

— И я, — подхватил Цезарион.

— Идите, — вмешалась Клеопатра. — Быстрей. Вы должны успеть до прихода врага.

Во взгляде Дионы горела неприкрытая ненависть. Но Клеопатра не обратила на нее внимания. Она делала то, что должна была делать: защищала то, что могла защитить, и не ждала, чтобы ее при этом любили.

Для себя Клеопатра тоже приготовила убежище: самое надежно укрепленное место в Александрии — свою сокровищницу, свою будущую гробницу. Верх еще не закончили, но низ был настоящей крепостью. Как только царица оказывалась внутри и за ней закрывали ворота, единственным входом оставалось лишь крохотное окошко наверху. Ни одна армия не полезла бы в эту дырку; даже тщедушному Октавиану пришлось бы попыхтеть, чтобы добраться до прославленных богатств, заполнявших помещения нижнего этажа. У стены громоздились сундуки с драгоценностями — до самого потолка — сокровища были свалены в кучи на полу.

Здесь был склад золота. В отличие от гробницы Александра, в которой, несмотря на ослепительно сиявшие декорации, реальных сокровищ не было — даже катафалк ободрали, чтобы заполнить пустые денежные мешки царя, — эта великая недостроенная гробница и святилище хранили в себе богатства империи. Глаз не мог долго смотреть на них с интересом — он вскоре ослеп бы от пресыщения, и золото начало бы казаться таким же прозаическим металлом, как свинец, а драгоценные камни — простыми стекляшками.

Естественно, для Клеопатры все это великолепие тоже давно перестало быть соблазном, роскошью. Царица которая могла появиться на пиру, одетая «лишь» в паутинку жемчужин, нанизанных на проволоку, чьим великим даром и умением было приумножать богатство — свое и страны, — добывая горы сокровищ по всему свету, ходила сейчас вдоль рядов мешков, громоздившихся друг на друге, огромных отрезов и тюков превосходнейшего шелка, бесценных редкостей, бессмертных творений скульпторов и художников — и ничего этого не замечала. Во внутренней камере — самом чреве гробницы с пока еще пустым саркофагом — было пространство, где при необходимости можно ходить и даже жить. Там помещалось ложе, одно из самых практичных сокровищ для такой ситуации, и вовсе не загробного вида, который мог подпортить настроение; стояли стол и стулья из бесценных пород дерева, позолоченные, с инкрустацией, усыпанные драгоценными камнями. Светильники на высоких подставках — золотые, серебряные, бронзовые — были вынуты из сундуков, и многие из них горели в честь появления царицы. Прислужницы царицы, Ирис и Гермиона, и Мардион, евнух, состоявший при ней с самого раннего ее детства, ждали. На их лицах застыло слегка гневное выражение, свойственное людям, готовым умереть, но сохранить то, что для них драгоценно — в данном случае саму царицу и страну, которую она олицетворяла и защищала.

Увидев их лица — знакомые, почти родные, Клеопатра вдруг почувствовала легкую усталость. Она устала быть царицей. Когда война обернулась против нее, она закрыла свое сердце для обыденных, земных, чувств. Позволив Цезариону уйти, зная, как мало у него шансов на спасение — даже с такой надежной, как Тимолеон, охраной, — она утратила остатки милосердия. Казалось, ничто не могло бы смягчить ее душу. Но в эту минуту ей захотелось побыть просто Клеопатрой, а не дочерью славного рода Птолемеев.

Кое-кто из ее людей пытались последовать за ней в убежище, как стая напуганных гусей. От большинства из них царица избавилась: некоторых отправила с поручениями; своего секретаря Диомеда — человека с невыносимым языком, но тонким умом — послала к Антонию, приказав привести к ней ее римлянина, когда бутафорская битва будет проиграна. При себе Клеопатра оставила немногих.

Ворота захлопнулись, и ремесленники заработали проворными руками, быстро замуровывая обитателей убежища за стенами из известняка. Но окошко оставалось на месте, и она взглянула наверх. Уже брезжил рассвет, бросая слабый, неокрепший свет на недостроенную галерею, на леса, покрывавшие ее, которые, может статься, так никогда и не будут сняты.

Клеопатра побрела к стулу, очень похожему на трон; на нем горкой лежали подушки, и рядом стояла резная раззолоченная скамеечка для ног. Гермиона принесла вина. Царице не хотелось пить, но она жестом приказала подать чаши всем остальным. Пить, однако, никто не стал. Диона по-прежнему сидела тихо; ее темнокожая служанка стояла позади нее, Клеопатра знала, что дочь Дионы — Мариамна — была в безопасности, в храме Исиды: случись что, жрицы защитят ее ценой собственной жизни.

Она почувствовала мимолетный острый укол зависти. Все ее дети были далеко, даже Антилл, которым она дорожила, словно он был ее кровным сыном. Когда детей привели прощаться, Антилла среди них не было, и она даже не представляла, где он сейчас, только надеялась, что с отцом. А может, он пытается выбраться отсюда сам, своими силами. Ему тоже грозила опасность: живой царственный сын Цезаря не устраивал Гая Октавия, но к подросшему наследнику Антония он вряд ли будет милосерднее.

— Он жив, — сказала Диона, словно прочтя мысли царицы; ее мягкий голос казался немного потусторонним и легким эхом отдавался в ушах. — Желая поберечь твои слезы, Антилл остался в своей комнате. Он просил передать тебе, что у него все в порядке и дальше будет так же. В конце концов, он римлянин. Октавиан не станет преследовать его за верность своему отцу.

— Эта бестия? — с сомнением произнесла Клеопатра.

Диона наклонила голову. Все остальные не вымолвили ни слова, и Клеопатра предпочла это вынужденное молчание намеренно веселой болтовне — пустой разговор был бы еще хуже.

Свет в окне начал крепнуть. Луч солнца ударил в комнату, медленно пробираясь по стене.

Сразу после полудня тень закрыла свет. Голос снаружи позвал:

— Владычица?

Уже через секунду Клеопатра вскочила на ноги.

— Владычица, — повторил голос Диомеда, страннонапряженный. — Твой господин вернулся.

Клеопатра никогда не слыхала, чтобы Диомед говорил столь лаконично, таким невыразительным тоном, без аффектированных трелей красноречия или жалоб. Ее сердце, оказывается, вовсе не очерствело и не превратилось в камень — на мгновение оно остановилось и похолодело.

Наверху послышалась возня, голоса, нарочито спокойные, потом пыхтенье и проклятия — человек лез сквозь маленькую дырку окошка. Крупный мужчина… но в конце галереи показался не Антоний, а Диомед. Что-то проскользнуло сквозь отверстие — длинное и плоское.

Клеопатра охнула. Носилки… его несли на носилках!

Она застыла неподвижно, глядя вверх, на галерею, а двое рабов спускали носилки вниз. Под накинутым сверху военным плащом Антоний казался каменным: упругие, всегда пышущие здоровьем щеки осунулись, румянец уступил место зловеще-сероватой бледности.

Но он был жив. На лбу блестел пот — свежий и холодный. Лихорадка? Антоний стал жертвой болезни? Он ведь не сражен ударом меча?

Клеопатра дотронулась до его щеки. Попытавшись приподнять голову, он усмехнулся, но улыбка его больше походила на гримасу.

— Мне сказали, что ты мертва. — Голос был таким же изнуренным, как и лицо.

— Тебе солгали, — быстро ответила Клеопатра и провела по его лицу рукой. Кожа была очень холодной. Она вздрогнула, ощутив этот холод, пробравший всю ее, все тело и разум, и ее убийственно-живой ум сказал ей, что он с собою сделал.

Клеопатра сорвала плащ с его тела. Антоний был без доспехов — первое и последнее, что она заметила. Все остальное представляло собой кроваво-красное месиво, и это было почти невозможно разглядеть и осознать.

Но она пересилила себя и взглянула внимательнее. Они пытались его перевязать. Это ненадолго отодвинуло конец, хотя бы на какое-то время, чтобы донести его к ней живым. Бинты были насквозь пропитаны кровью — разбухли от крови. Клеопатра надеялась, что внутри у него все онемело и боль не терзала его.

— Ох, какой же ты дурак! — воскликнула она. — Безмозглый, порывистый дурак.

Антоний кивнул — с выражением, слабо напоминающим раскаяние:

— Наверное, надо было подождать. Уйти вместе с тобой. Но тогда это казалось мне бессмысленным. Было ясно сказано — и что я должен был подумать?.. я подумал, что ты меня опередила.

— Но ты же знаешь, я бы никогда так не сделала.

— Правда? — Он негромко кашлянул, но тело его мучительно напряглось от боли. Он пробормотал проклятие, переросшее в команду. — Вина! Дайте мне вина.

Вина ему принес Мардиан, евнух царицы; он поднес чашу к губам Антония и бережно держал ее, пока тот пил. Выпил он немного. Мардиан отнял чашу от его губ и унес. Гладкие щеки евнуха были мокры от слез.

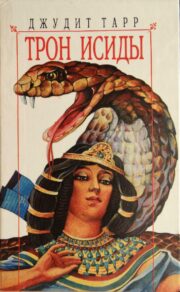

"Трон Исиды" отзывы

Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.