Но Цезарион оставался спокойным — или не подал виду, что разозлился.

— Наполовину я эллин. А целиком — царь.

— Кем бы ты ни был, Рим никогда не признает тебя.

— Придется признать, — ответил царь царей без малейшего высокомерия: это был факт, простой и неопровержимый.

— Нет! — Луций заупрямился, сам не понимая почему — скорее всего, от безмерного, всепоглощающего отчаяния, неожиданно выплеснувшегося наружу. Он попытался смягчить свои слова. — Ну, хорошо, возможно, и признают: как чужеземного царя — но не своего властелина. Однако Антоний объявил себя владыкой Востока. Вот этого-то они никогда ему не простят.

— Римляне злобствуют потому, что мы — цивилизованный народ, а они всего лишь быть такими хотят, — вмешался Тимолеон. — Этого им никогда не вынести.

— Мы продолжим потом. — Луций резко встал. — Прошу меня простить. Я нездоров. Наверное, что-то съел…

— Наверное, ты что-то сказал, — поправила его Диона. В этом ее доме супруги бывали редко. Комната, в которой они сейчас находились, была больше, чем ее покои в Александрии — как, впрочем, и весь дом. Но он выглядел намного скромнее, потому что стоял у озера, далеко за городом, а тот, в Александрии, был выстроен по всем канонам.

— Да, — согласился он. — Я чуть было не нанес смертельное оскорбление его царскому величеству.

— А по-моему, уже нанес.

— По крайней мере, я не дал ему времени понять это. — Луций сел на стул и стал снимать сандалии. — Думаю, мне повезло, что с нами не было Антилла. Он сразу согласился бы со мной, и тогда не миновать драки — Цезарион не спустил бы ему.

— До чего же вы, римляне, упрямы и твердолобы, — сказала Диона. Ее маленькая странная кошечка бесшумно подошла, мягко ступая по коврам, потерлась о ее щеку и отправилась дальше — по своим делам. Рука Дионы поднялась к щеке, которой коснулась кошка, и застыла. Глаза ее потемнели, затуманились, словно она была в полудреме или ее посетили видения.

Но этой ночью богиня молчала. Диона вздохнула и сказала своим обычным голосом:

— Видимо, Антоний предполагал такое и потому удержал Антилла при себе; знакомство сына с насущными делами Рима — просто отговорки. Кстати, тебя не назовешь самым непроницаемым из мужчин.

— Но я и не такой несносный, как ты считаешь, — возразил Луций, явно шокированный.

— Иногда Антонию не нужно очевидных фактов, он и так все понимает. Особенно когда человек хочет что-то скрыть. И мне кажется, что за него видит Клеопатра. Уж она-то сущий стоглазый Аргус — как и подобает богине.

У Луция хватило ума не спорить. Из его груди вырвался сдавленный вздох.

— Итак, весь мир знает, что я думаю об этом «триумфе» в Александрии.

— Не весь, — улыбнулась Диона. — Антонию все ясно, по-моему. Он тоже римлянин — как бы ни старался быть греком.

— Будь Антоний истинным римлянином, он никогда не позволил бы себе вычурных манер и апломба восточных царей, и тем более не принял бы титул и не разрешил бы называть царями своих детей.

— Отчего же? Римляне прежде всего практичны, а римляне его склада жаждут власти. Если для того, чтобы обладать властью необходимо играть роль царя, он будет играть эту роль и найдет объяснения для Рима, когда придумает, что сказать.

— Очень уж ты много о нас знаешь, — заметил Луций достаточно едко, чтобы обидеть жену.

Но Диона никогда не обижалась на подобные выпады — политические амбиции были чужды ей. Она сберегла свое сердце для других вещей, более важных и истинных, по-настоящему значимых для нее — женственности, магии. Она протянула к мужу руки.

— Иди ко мне, любимый мой, презирающий царей. Неужели для тебя так важно, что ты никогда не сможешь понять нас, раз ты любишь меня?

— Да, — упрямо сказал он, но пришел в ее объятия, потому что руки жены были теплее, чем ночь… и принадлежали ей.

Вся ее сдержанность, беспокоившая и мешавшая ей в их первую брачную ночь, бесповоротно ушла. При ней остались скромность, нежность, деликатность манер — но еще были страсть и любовь. Но вот миновал пик страсти, и сейчас они лежали бок о бок, спокойно и тихо.

Луций забыл о докучных царях и Roma Dea. Голова Дионы лежала у него на плече, волосы благоухали ароматом ее любимого масла — смесь розы и чего-то еще с пряным, но сладким запахом. Она ласкала его осторожными, мягкими движениями, чтобы не взволновать вновь, но что-то в ее позе, в ритме дыхания неожиданно встревожило его.

— Любимая? Тебе хорошо?

— Больше, чем хорошо, — ответила она, но в этих словах было что-то недоговоренное.

Сердце его чуть не остановилось, а потом снова забилось с бешеной силой.

— Ты заболела?

— Ох, нет. Я здорова.

— Диона?..

Она слегка откинула голову, чтобы видеть лицо мужа, казавшееся сейчас таким большим, его огромные глаза и четко очерченный подбородок.

— У меня будет ребенок.

Голос ее прозвучал удивленно. Но что здесь удивительного, если она давно знает об этом — как все женщины, прежде чем решатся сообщить такую новость мужчине…

Но внезапно все значение сказанных ею слов обрушилось на него, словно лавина на голову — как он, разрази его Тифон[59], мог не подумать об этом. Только низшие боги могли бы ответить ему.

— Ты… — произнес он. — Ты…

— Я беременна. — В голосе его жены прозвучал едва уловимый упрек. — В мои годы… Это неприлично.

— Так ты не… не хочешь…

Потрясенный этим известием, Луций не мог разобраться в своих мыслях и чувствах. Он не понимал себя.

Разволновавшись, Диона оттолкнула его и встала.

— Конечно, хочу! Но я еще не привыкла к этой мысли. Я только сегодня убедилась… Мне казалось, я всего лишь мечтаю о ребенке — или просто глупа и смешна. Но сегодня ночью я попыталась прибегнуть к магии, чтобы угомонить наших сорванцов, и теперь сомнений не осталось — это случилось.

— Но, ради всего святого, объясни, при чем здесь…

Диона была необычайно терпелива и спокойна.

— Мы, слуги богини, ее плоть на земле… теряем самые щедрые дары, когда носим под сердцем ее детей. Именно ее — понимаешь? — ведь это она одаривает их магией. Клеопатра полностью утратила свой дар во время беременности. Я оказалась счастливее — или несчастливее, как тебе больше понравится. В отличие от Клеопатры у меня только сыновья, как и во всем моем роду. И я — не избранница богов.

Неожиданно Луция охватил ужас.

— Тогда как же ты себя защитишь?

— Ничего страшного. — Она гладила его по голове, словно одного из своих сыновей. — Все будет хорошо, успокойся. Меня защищает богиня. Ее покрывало всегда надо мной — оно такое плотное, что моя магия не может пробиться сквозь него. Как же я была глупа — не поняла сразу, только сегодня ночью. Думаю, срок уже месяца три.

— Но…

— Я уже тебе сказала — я отказывалась допустить такое. У женщин иногда случаются кое-какие нарушения. Но не так долго. И магия творит странные вещи — с теми, кто ею обладает.

— Так ты утратила свои магические свойства — как…

— Ох, нет. Наоборот, они усиливаются — по-своему. Богиня делает нас сильней, чем прежде.

— Я знаю, что мне делать, — негромко проговорил Луций.

— Сейчас ничего не надо делать, перебила его Диона. — Пока я не рожу ребенка и не выкормлю его. Такова воля богини. — Это прозвучало подобно молитве.

— Но мое слово что-то значит?

Диона заморгала огромными черными глазами, искренне удивленная.

— Конечно! Ведь в том, что ребенок существует, наполовину твоя заслуга.

— Всего лишь наполовину?

— Да. Будь ты любым другим мужчиной, женатым на любой другой женщине, все было бы иначе. Но это дитя богини.

— Я могу это оспорить.

— Надеюсь, что нет, — ответила Диона, невозмутимая, как всегда. — Аполлонию дважды выпадал выбор — к счастью, родились мальчики. Если бы он не позволил оставить их, на всем свете не было бы женщины несчастнее меня. И я почти наверняка взбунтовалась бы.

Луций взглянул жене в лицо — красивое лицо чужестранки — и вздохнул.

Она нахмурилась.

— Ты сердишься на меня?

Конечно, он сердился. И она больше не может провидеть. Его жена стала такой же, как любая обычная женщина.

Но Диона не была обычной женщиной. И никогда не сможет стать ею. Луций погладил ее по щеке кончиками пальцев.

— Нет, любовь моя. Я не сержусь. Я только… просто я удивлен. И рад.

Он действительно радовался, но это чувство было для него новым — никогда женщина не говорила ему, что он станет отцом. Это было невозможно выразить словами, даже внушало трепет, нечто сродни ужасу — неудивительно, что она кажется такой напуганной.

Луций попытался объяснить ей свои чувства — но был он по-прежнему не поэтом и смог только произнести:

— Да, рад. И у меня нет слов, чтобы выразить свою радость.

— Даже если родится дочь?

— Еще одна Диона? — Он улыбнулся. — Надеюсь, что так и будет.

— Или еще один Луций Севилий. — Рука Дионы легла на живот, который пока не выдавал никаких признаков зародившейся в нем жизни. Его рука легла на ее руку, и она улыбнулась — улыбка была немного неуверенной, но храброй. — Мальчишки — ужасные сорванцы. Но если сын пойдет в тебя, это я выдержу.

— Может быть, боги благословят его. Или ее — если таково будет их желание, — сказал Луций.

Улыбка Дионы была единственным благословением, в котором нуждался он сам. А что до ребенка… боги о нем позаботятся. Он должен довериться им — хотя бы на этот раз.

30

Друг Антония, Планк, танцевал перед сливками двора — с ног до головы раскрашенный синей краской, увенчанный венком из камыша и с рыбьим хвостом. Сливки двора, купаясь в реках вина, пока Планк делал вид, будто плавает в воде, пели — иногда даже в такт — стихи, которыми сопровождался танец. Планк был Главком[60] — морским богом. Двор был самим собой: закадычные приятели Антония, его Неподражаемые; римские лица вперемешку с греческими — все без исключения багровые от вина и обильной трапезы.

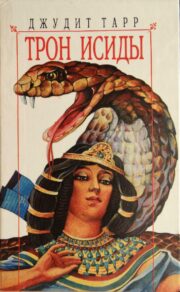

"Трон Исиды" отзывы

Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.