Тебе оставалось только повиноваться — как и Луцию Севилию, хотя он и пытался возражать. Может быть, он вправду был не так плох, хотя верилось с трудом — Дионе слишком не нравился его вид.

— Если я тебя сейчас потеряю, — сказала она, — то призову с того света и буду держать при себе, пока не умру.

— А как — в золотом ящике, запечатанном свинцом и кровью?

— Именно так. Я рада, что мы понимаем друг друга.

— Лучше бы не понимали, — произнес он с кривой улыбкой. — А что говорят тебе обо мне твои знаки?..

— Мои знаки говорят, что у нас понемногу начинает прорезываться здравый смысл. Диона легонько подтолкнула его, и Луций упал на ложе. Он пытался сопротивляться, отводил ее руки, но вскоре бессильно откинулся на подушки.

— Вот и отлично. — Она накрыла его одеялом, хотя Геба еще не вернулась с водой и вином, и взяла его руки в свои. Они были холоднее, чем ветер на палубе. — Теперь ты должен быть послушным и благоразумным, потому что мне не нужен муж, лишенный таких качеств.

Луций Севилий так долго молчал, что Диона уже начала сомневаться — слышит ли он ее вообще?

— Но ты ведь не собираешься выходить за меня замуж.

— Почему же, собираюсь.

От изумления он почти потерял дар речи.

— И когда… ты это… решила?

— Однажды ночью, — ответила она. — Когда я была в Египте, а ты — в Мидии.

Луций сразу же понял, о какой ночи идет речь, и его щеки внезапно залились густым румянцем.

— Это был сон.

— Да, — отозвалась она. — Но и реальность. Тогда мне стало ясно, что я хочу только тебя.

— Ты меня попросту утешаешь — потому что я болен и похож на мертвеца. Но я не умираю, дражайшая моя госпожа. Я еще поправлюсь — как только согреюсь.

— Ты согреешься в Египте, — сказала Диона, — и в моих объятиях.

Она приблизила его руки, теперь уже потеплевшие, к своим щекам. Он провел по ним пальцами.

— Но почему…

— Ты написал мне письмо.

— Ах, если бы все было так просто!

Луций Севилий вздохнул. Его губы дрожали: он пытался улыбнуться и в то же время сдержать улыбку. Диона наклонилась к нему и поцеловала в уголок губ, по-прежнему пахнувших корицей. Он был теплее на ощупь, чем тогда во сне — но отчасти и из-за лихорадки.

Вошла Геба, гремя посудой — Диона предпочла бы, чтобы она вела себя потише. Луций Севилий покраснел до ушей. Геба округлила глаза и занялась своим делом — ей предстояло протереть его полотенцами, смоченными в горячей кипяченой воде. Диона, мудро отказавшись от этого удовольствия, чтобы не лишать его последних сил, глоток за глотком вливала ему в рот подогретое вино.

Геба принесла и хлеб — свежеиспеченный, только что из печи, с толстым ломтем сыра сверху. Диона кормила его по кусочку. Хотя Луций утверждал, что не голоден и не хочет пить, пил он жадно и ел с аппетитом, что ее порадовало. Когда он был сыт, вымыт и опять закутан в одеяла, Диона сказала:

— А теперь я ненадолго оставлю тебя одного. Тебе надо поспать, а у меня есть дела. Геба за тобой присмотрит. Если тебе что-нибудь понадобится, попроси у нее.

— А она даст мне тебя?

Диона засмеялась, потому что на лице Гебы отразилось самое неприкрытое неодобрение.

— Я скоро вернусь. А теперь спи. Когда ты проснешься, я уже буду здесь.

— Я чувствую себя ребенком, — пробормотал он.

— Можно подумать, что ты взрослый, — поддразнила его Диона. — Спи, любовь моя. Расти большой и сильный.

26

Солдат на зимних стоянках хочет немногого — быть сытым, находиться в тепле, и еще — случайную женщину, а если его вкусы обширнее — мальчика. Диона сделала такой вывод, глядя на зимовья армий, которые ей довелось видеть. Тепло пришло вместе с Клеопатрой — в виде зимней одежды, пищу и вино она тоже привезла с собой. А женщин и мальчиков они могли найти сами где угодно.

Полководцы, однако, не довольствовались такой малостью. Царица согревала ложе Антония и вливала в его тело силу, однако было не похоже, что ее возлюбленный весел и доволен жизнью — он, наоборот, становился все мрачнее и мрачнее.

Это стало особенно явным почти сразу же после приезда Клеопатры. Царице уже заметно полегчало: холодный, свежий, здоровый воздух делал свое дело — как и близость любимого, хотя она чаще ссорилась с ним, чем проводила время в мире и покое. Только что затухла одна из таких перепалок. Что на этот раз послужило поводом, Диона уже и не помнила: то ли деньги, то ли Иудея. Один из сановников принес охапку писем — одно он держал отдельно от других, и Антоний взял его с проклятием, подобным львиному рыку.

Диона, стоящая поблизости — за троном Клеопатры, — закрыла руками уши. Она разглядела, что печать на письме принадлежит Октавиану.

Антоний не сразу вскрыл письмо. Он держал его в руках и сыпал ругательствами.

— Опять эта лиса со своими уловками! Понаписал, небось, всякой галиматьи. Могу побиться об заклад. Наверняка увиливает от разумных доводов, нарушает слово и все договоры, а в вероломстве обвиняет меня — за то, что я выбрал тебя, а не его бледнолицую сестрицу.

— Ну, так прочти письмо, — засмеялась Клеопатра, — и покончи с этим делом.

Казалось, Антоний готов вновь разразиться руганью, но он только пожал плечами и сломал печать. Он читал вслух — вернее, бормотал, слишком быстро и неразборчиво, чтобы можно было хоть что-то понять — до тех пор, пока не изрыгнул проклятие, которое сотрясло шатер до основания.

— Чертов сын барачной шлюхи!

— Ты ему льстишь, — заметила Клеопатра, уже смягчившаяся после отбушевавшей бури. — Что он на сей раз выкинул?

Но Антоний, казалось, онемел. Сначала он был слишком зол, чтобы вразумительно ответить, а потом — озабочен. Какие еще новые бездны коварства ждут его в письме совладельца миром? Постепенно, однако, он успокоился и смог говорить внятно и здраво.

— Триумвирата больше нет. Октавий избавился от Лепида[53]. — Эту жалкую крысу отправили в ссылку писать мемуары. — И это самая вонючая новость, какую я когда-либо получал. Она воняет Гадесом!

Диона опустила руки. В ушах все еще звенело, но слова Клеопатры она слышала вполне отчетливо.

— Может быть, есть другое письмо, из которого ты узнаешь больше?

— Ты же знаешь, что нет. — Антоний в ярости расхаживал по шатру, стиснув письмо в руке. — Октавиан думает: если он получил Рим, то получил все. Но это не так. Ничего у него нет кроме раздоров.

— Но ты же сам презираешь Лепида. Ты считал его полезным лишь для того, чтобы создавать видимость триединой власти над Римом. Однако такая власть давно изжила себя. Можешь ли ты винить Октавиана за то, что он выбросил обветшавшие декорации? По крайнем мере, он оставил Лепида в живых.

— Ты в этом уверена? — Антоний пропустил волосы сквозь пальцы, приведя в беспорядок тщательно уложенные локоны. Стала заметна намечающаяся лысина на затылке, но, его, казалось, сейчас не волновали такие мелочи.

— Дело не в том, что Октавиан избавился от Лепида. Но он не согласовал свои действия со мной. Да, считается, что мы правим автономно — каждый в своих владениях. Но для наших сторонников важен общий эффект триумвирата: мы все должны решать сообща.

— Только не говори мне, что это на самом деле тебя удивило.

— Что именно?

Клеопатра пожала плечами. Пока Антоний говорил, она рылась в пачке и извлекла еще одно письмо.

— А вот и от Октавии. Взглянем, что она пишет о нас всех?

— Не желаю! — зло ответил Антоний, но Клеопатра вскрыла письмо.

— Отлично, — приговаривала она, читая. — И это отлично, и это, все просто замечательно.

Антоний попытался выхватить письмо, но Клеопатра держала крепко и продолжала читать так же спокойно, как если бы его здесь не было.

— Проклятие! — рявкнул Антоний. — Ты хуже Октавиана.

— Ничего подобного, — мимоходом обронила Клеопатра. — Смотри, как трогательно она к тебе обращается. «Моему горячо любимому мужу, с приветом и пожеланиями доброго здравия. Дети здоровы и скучают по отцу. Особенно Антоний-младший — он очень просит тебя не забывать его и помнить о некоем обещании, которое ты ему дал…»

— Дай посмотреть! — На этот раз Антоний отвоевал письмо, поскольку Клеопатра не стала утруждать себя сопротивлением. — Силы небесные! Да она посылает мальчика ко мне! Она что, пытается заманить меня назад при помощи моего собственного сына?

— Вероятно… Прочти чуть дальше. Видишь? Она пишет, что отправится в Афины, как только позволит погода; и привезет тебе деньги, одежду для твоей армии, провизию…

— «…семьдесят кораблей и две тысячи солдат-рекрутов…», — Антоний читал оба письма одновременно, перебегая глазами с одного на другое. — Он должен мне двадцать тысяч, черт бы его побрал. И что я стану делать с семьюдесятью кораблями — без матросов. Каждый мужчина в моей армии, умеющий поставить парус или держать в руках весло, уже внесен в списки кандидатов в матросы на твои корабли. Этот пройдоха хочет всучить мне хвост, а себе оставить целого быка. Послушай-ка, что он тут понаписал:

— «Рим празднует твою блистательную победу и триумфальный марш по Мидии. А мы между тем под сенью твоей славы делаем все, что в наших силах. Но силы эти ограничены, и имеющиеся средства не позволяют нам полностью оплатить содержание твоей армии. Тем не менее тебе будет приятно узнать, что войска, которыми мы располагаем, отправлены на войну в Иллирии; тем самым мы решаем сразу две проблемы: завоевываем новые провинции для Рима и освобождаем его казну от обузы содержания солдат. А тебе, конечно, по-прежнему принадлежат богатства Египта — и мы желаем тебе распорядиться ими самым полезным для тебя образом».

— Итак, — прокомментировала Клеопатра, — Октавиан приписал тебе победу. Очень мудро с его стороны — ведь он должен поддерживать в Риме мир и порядок.

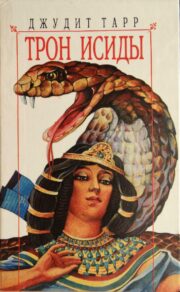

"Трон Исиды" отзывы

Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.