Один из мальчиков был царевичем Димитрием, младшим, нежданным сыном Ивана Грозного, а второй – его крестным братом, Иваном Истоминым. Мальчики были так похожи друг на друга, что домочадцы их порой путали, а безошибочно одного от другого отличали только царица с нянькой, да еще царицыны братья. Недавно мальчики обменялись нательными крестами, чем названый брат царевича очень гордился. Теперь у него был золотой тяжелый крест с затейливо вырезанным на нем именем «Димитрий», а у царевича – простой, медный.

Царице Марии сначала очень не понравился такой обмен, да и царские дядья недовольно хмурили брови, но царевич не позволил отнять подарок у названого брата – мальчик был строптив не по годам, весь в отца. Можно было бы, конечно, заставить мальцов слушаться, что и собирался поначалу сделать дядя царицы Марии…

Но потом с царицыным дядей окольничим Афанасием Федоровичем Нагим в тихий Углич из Ярославля принесло по торговому, а скорее по хмельному делу его старого знакомца англицкого купца Еремку Горшего, иначе – Джерома Горсея. За хмельными медами местного происхождения и привезенной гостем ароматной мальвазией под пироги с волжской осетринкой Афанасий Нагой, став спьяну обидчив, пожаловался:

– Видишь, Еремка, я тому мальцу, царевичу, внучатому племяшу моему, жизни не пожалею! Наша ж в нем кровь, Нагая… А он, оголец, хоть росточком с мой сапог, «псом» меня намедни обидно облаял! Весь в батьку, Ивашку Грозного, не к ночи будь помянут…

– Why песом? – икнув, рассеянно полюбопытствовал англичанин.

– Так чего удумал царевич Митька-то! – многословно пояснил Нагой. – Малому Ваньке Истомину, молочному братцу своему, крестик свой нательный подарил, червонного золота и хитрой работы. А Ванька-то ему на шею свою медяшку повесил – поди пойми, кто царевич, а кто холоп! Я Ваньку-то за шкирку сгреб и хотел царевичев крестик силой отнять, а Митенька тут кулачки сжал, ножкой затопал и кричит мне: «Не тронь брата моего, пес!» Так и остался Ванька при золотом кресте, а сам царевич, значит, при холопском…

– Так это есть отлишно, very good! – восхитился Горсей.

Нагой рассердился:

– Ты, Еремка, не заговаривайся! Как дам сейчас жбаном по англицкой твоей башке, тот-то и будет «вери гуд»!

– Вы не так сумели меня понять, my dear lord, I am sorry! – извинился Горсей. – Вы сами говориль, что маленькому prince угрожает… как это сказать?! Bloody danger… Большой напасность… С тех пор как у власти при не-дью-ждни tsar Федор установилься злодзей Boriska Hodunow!

– Великое счастье, что царевич ныне в добром здравии… – перекрестившись, ответил Афанасий Федорович. – За то и молимся непрестанно Христу и Богородице. Чтобы уберегла мальца Пресвятая Дева!

– Нашей Lady нужно делать немного помощь… – Англичанин лукаво усмехнулся и потер гладко выбритый подбородок.

Боярин Нагой в ответ дернул себя за бороду и, вздыхая, заметил:

– Да чем тут поможешь? Велика власть у Годунова… Каждый день дрожим…

– Little boy… Молодой малшик, который играет с prince, очень есть на His Higheness… Как это будет сказать? Расхожий… Прохожий… God damn your bloody language!!! Yes, я вспоминал: он есть похожий! – лукаво заметил англичанин. – Это есть God's hand – Божий воля! Они сделали очень хороший change с крестами!

– Чего уж хорошего? Отдали щенку золотой крест цены немалой, а у царевича на шее медный болтается, как у мальчишки дворового!

– Боль-тае-тся… What the hell is that? А, I’ve got it! Пусть больтается дальше… – согласился хитроумный Горсей. – А еще нужно делать change the dress! Как это? Раздевай, а затем одевай наоборот!

– Переодеть, что ли? – догадался Нагой. – Как так?

– Prince пусть будет одет нищий, а нищий – одет prince! У нас была такая story с little prince Edward, сын наш mighty king – мо-ще-ный король Хенри, – пустился в объяснения Горсей. – Once он надевал на себя some sheet – совсем дерьмо платье… Royal Guard брал его за один нищий – and His Highness got a boot!!! Young Edward получал сапогом под королевский зад! Oh, my dear бой-арин, old bady, это был адский история! Сейчас я буду тебе рассказать…

– Слушай, мало ли что у вас там было? – потеряв терпение, оборвал многословного «аглицкого гостя» Афанасий Федорович. – Недосуг мне нынче байки твои слушать, все одно сбрешешь! Ты давай по делу сказывай, чего удумал? Подменить, что ли, царевича этим мальцом мыслишь?

– Да, да! Все подменять! Change одежда, change «ма-ли-етс», change prince!! – восхитился догадкой своего высокого собеседника Горсей. – Когда воровские люди будут хотел делать bloody harm… зело зло нашему dear little prince, они будут брать за него другой малшик! And they would stick a wrong pig – будут колоть неправильный поросенок!

– Э, ты говори, да не заговаривайся, пивной бурдюк! – Нагой резко одернул дерзостного собеседника. – Это кто тебе тогда «правильный поросенок»? Его царское Высочество царевич Димитрий?!

– Yes, that is damn right!!! – просиял англичанин, не вполне уловивший смысл грозных речей боярина. – Little prince Димитрий есть наш поросенок! Мы не будем давать вор Boriska делать ему зело зло, мы будем его спасать!

– Не приведи Господи такого искушения, – вдруг невольно содрогнувшись от ужасной мысли, размашисто перекрестился Нагой. – Дитя невинное за Димитрия нашего смерть примет! А наследнику царства Московского, сыну Грозного, после в холопском обличье скрываться? Кто его признает? Кто явит его народу православному? Жалко Ваньку Истомина, да участь царевичева, глядишь, и горше выходит!

Горсей раздумчиво отхлебнул меду и, наполнив им обе щеки, не спешил глотать – Нагой знал, что это означало у «аглицкого гостя» усердную работу хитрого ума.

– А может, не выдадут святые угодники? – попытался отступить осторожный боярин. – Не поднимется у Бориски подлая рука на душу младенческую, безгрешную?

Горсей торопливо сглотнул и резко наклонился к Нагому, обдав его запахом вчерашнего перегара и нынешнего хмеля.

– Злодзей Boriska хочет вся власть себе, бойарин! – зловеще прошипел он. – Сей вор будет убивать не один – один тысяча мальшиков, если они стоят на его дорога! Я тебе говорил, ты решай!

Афанасий Нагой не ответил. Он сидел, потупив очи в землю, и только широкая ладонь его нервно комкала и мяла холеную бороду – боярскую честь. Как ни хмелен был Горсей, он понял, что разговора больше не будет: дядя царевича сам определит участь каждого из этих двух мальчиков, беззаботно бегающих по двору взапуски. Горсей об этом, видно, даже не узнает.

«Я только указал один из путей, как спасти великое, пожертвовав малым, – подумал англичанин, успокаивая совесть, засвербившую, словно зубная боль. – Надо всем воля Божественного Провидения! Что бы ни случилось, да будет воля Его!»

Окольничий Афанасий Федорович Нагой, старейшина и предводитель своего рода, сделал выбор. Ванюшка Истомин получил не только золотой крест, но и дорогой воскресный наряд царевича, чтобы ходить в нем к обедне. Димитрий на такую перемену нисколько не обиделся: он очень любил своего названого брата, а с простеньким медным крестом на шее чувствовал себя гораздо лучше, чем с золотым, если обронишь который – заругают. Впрочем, переодеваться в скромный Ванькин кафтанец маленькому царевичу не пришлось. Дядя уехал, а матушка-царица с няньками, как видно, что-то напутали: оба мальчика ходили теперь одинаково нарядные, словно братья! По настоянию хитроумного англичанина мальчики даже спали в одной светлице. И учились они вместе, и сказки на ночь нянька Волохова рассказывала им одни и те же. А царица-мать Мария Нагая ласково целовала на ночь обоих.

Мария Нагая знала, что если, не приведи Господь, подошлет царь Борис убийц к ее Димитрию, то несчастный его названый братец лютую смерть за царевича примет. Жалко ей было этого чужого ребенка, но своего еще жальче. Поэтому она и ласково целовала Ивана перед сном: бедный мальчик, короткая, видно, жизнь у него будет! Зато смертью своей царскую кровь сохранит…

Мария Федоровна понимала, что это страшный грех – желать смерти чужого ребенка, чтобы сохранить жизнь своего дитяти. Она и каялась в этом грехе поминутно, и не хотела такой подмены, но еще тяжелее, невозможнее, чем сознавать свой смертный грех, было представлять, что вред нанесут ее собственному мальчику, драгоценному Митеньке. Нет, только не это!

Порой она смотрела на Ваню Истомина с виноватой, жалкой улыбкой и ласково гладила его по голове, почти как собственного сына. Ваня был сиротой, и эти почти материнские ласки царицы трогали его почти до слез. Мальчик и не подозревал, что за ними стоит чувство вины, и радовался, что ему выпало такое невиданное счастье.

– Ванятка, а Ванятка… – сонно позвал, натягивая на себя соболье одеяло, маленький Димитрий. – Слышь, а мамонька тебя снова Митенькой назвала, а меня Ванюшкой… Смешно-то как!

Ванюшка тихонько засмеялся в ответ:

– Мы теперь, Митюшка, с тобой и вправду братья-близняшки!

– А знаешь, Ванятка, маменька плачет часто. Голову рукой подопрет, задумается, словно вспомнит что, а потом слезами как зальется…

– Это ничего, братец, – рассудительно заметил Ваня, – бабы, они завсегда плачут, даже царицы…

– Она еще странное говорит… – продолжал царевич. – Словно за себя и за меня боится…

– Что говорит?

– Ох, Митенька, изведут нас злые люди… Ох, изведут… – запричитал царевич, подражая голосу матери.

– Ты не бойся, братец! – уверенно сказал Ванятка. – У тебя стражи – вон сколько! Небось не пропадешь…

Стражи в угличских царских палатах действительно было много. Но еще больше – засланных царским шурином Борисом Годуновым шпионов. Царицыны родственники – дядя Афанасий Федорович, брат Михаил и двоюродные братья Алексей и Григорий – подозревали в наушничестве всех или почти всех – и няньку Волохову, и сына ее старшего, вечно лузгающего семечки недоросля Осипа, и постельницу Марью Колобову, и кормилицу Арину Тучкову… На кого положиться в беде? Все, все фискалят, о каждом слове царицы и ее братьев доносят, верно, в Москву, Годунову. Вот подлый люд, вот ироды!

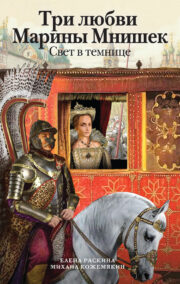

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.