Вот и стал он, сотник Рожнов, царевым изменщиком… Хотя в чем тут измена? Марина ныне стоянию государства Московского не страшна, убивать ее незачем. Это лукавый государев отец Филарет Романов, патриарх тушинский, страшится, что откроются его воровские дела со вторым самозваным Димитрием, с польскими панами да с латинскими иезуитами, как он им мученицу-Русь оптом и в розницу продавал! Видоков убирает, сучий сын, чисто тать, чисто разбойник матерый! Женка бывшая Филаретова, «великая старица», у него, вора черноризного, выходит подельницей! Это она – воруха, а не Маринка! А юный государь – увы! – воренок… Такой незавидный расклад получается. Никогда московский дворянин Федор сын Рожнов внук Татаринов ворам не служил, честного имени своего не пятнал.

Своих ребятушек, молодцов, соколиков, сотню свою жалко… Коли выгорит у него Маринку освободить, потащут их к расспросу да к дознанию. Однако, утешал себя Федор, времена нынче не те, чтоб честных служилых людей целыми сотнями пытать, не опричнина и не шуйщина! Как спознают дьяки, что все подряд едино сказывают: «Знать ничего не знали, ведать не ведали!», так и отступятся. Раскидают, конечно, сотню. По границам, по дальним острожкам и заставам… От имений, от жен да детишек подалее поедут его боевые братья, служить опальную службишку, на срок нескорый. Однако же они – крепкие мужики, служилые люди, им невзгоды те по плечу станут! Предать же ради них на лютую и разбойную смерть слабую женщину, страдалицу, печальницу – никак не по-божески и не по-человечески выходит. И не по-мужски…

До света ходил Федор по келийке своей взад да вперед, все обдумывал, рассчитывал да прикидывал, как бы свой умысел воплотить, как Маринку из узилища спасти и безопасный путь на волю ей проложить. О себе как-то не мыслилось. Будь что будет, как Божья воля укажет. Быть может, сам на Литву побежит, а может, и на плаху ляжет. Безразлично было. Одного только страшился: коли все-таки на плаху, то захочет прежде молодой царь Михаил Федорович в глаза своему неверному слуге Федьке Рожнову посмотреть. Да спросит его: «Федя, как ты мог меня предать?» Что отвечать тогда сотнику, коли он прежде, молитвами святых мучеников, язык себе на дыбе от боли не откусит? Лишь когда совсем рассвело, уже после второго куроглашения, осенило Федора.

«Не взыщи, великий государь, – скажет он тогда. – Перед тобой у меня большой долг был – служба, а перед Маринкой набольший – любовь. Люблю я ее! Любил… Казни за то мою повинную голову. Сейчас не любовь. Сейчас – смерть!» И сразу стало Федору на душе ясно и спокойно, как давно уже не было. Будто помолодел он на несколько лет кряду.

С такими мыслями и пошел Федор наутро к Марине. Улыбался по пути, словно радость великую для себя открыл. Васька Валуев встретился, изумился, спросил:

– Эй, Федя, чего ты такой веселый ныне? Али в царевом письме нам благодарность, а Маринке послабление вышло?

– Именно, Вася! – слукавил Федор – И благодарность, и послабление всем нам вскорости будут!

Марина сидела на кровати в черном своем польском платье, Аленка ей волосы укладывала. Лицо у Марины было страдальчески напряженное, бледное, как будто она ожидала какой-то страшной вести. Да и Аленка, по-видимому, волновалась – руки у прислужницы дрожали, не слушались, словно она Марину Юрьевну на казнь убирала. Когда Федор вошел, Марина спросила спокойно так, даже холодно, как будто речь шла не о ее собственной судьбе, а о чем-то ненужном и далеком:

– Ты получил приказ из Москвы, Теодор?

– Получил, Марина Юрьевна, – спокойно признался Федор.

– И что делать будешь?

На губах Марины блуждала холодная, едкая насмешка. Она, должно быть, решила, что Федор пришел за ее жизнью, предал ее и свою любовь. Она чуть отстранилась от Аленки, а потом низко опустила голову, обнажив шею. Волна черных волос упала ей на лицо. Так – или почти так – опускают голову на плаху:

– Свершай, что должен, и не дли моих мук!

Аленка, как бы ни была готова ко всему, опешила.

– Да что вы, Марина Юрьевна?! – воскликнула она. – Не тронет вас наш Феденька Зверакович, ни пошто в жизни не тронет!

– Сколько раз говорил я тебе, девица, не замай моего отечества! – полунасмешливо, полусерьезно одернул ее Рожнов. – Его только великий государь выговаривать умел… Ныне же выходит, что в этом его единая слава была! Ты выйди, Алена, поговорить нам с Мариной Юрьевной надобно.

– Нет, не выйду я! – отрезала Алена. – Говори при мне, сотник!

– Выйди, Хелена… – попросила ее Марина. Она вновь подняла голову, и во взгляде ее темных глаз Федору почудилось невиданное доселе выражение – раскаяние или надежда?

Но Аленка заупрямилась и стояла на своем:

– Как не так! Не выйду, и все тут. С места не сойду! Все, что господин сотник имеет моей госпоже сказать, коли это не есть тайны сердечные, пусть говорит при мне!

– Сердечные, сердечные, Аленка! – терпеливо, как маленькой своенравной девочке, объяснил Федор. – Сердечнее не бывает. А дабы помехи нашему сердечному воркованию не было, ты бы, девица, стала за дверью да охальников моих метлой гоняла!

– А коли я подглядывать стану? – лукаво усмехнулась Аленка.

– Ты подглядывай, – разрешил Федор. – Только смотри, чтобы, кроме твоих глаз, никаких иных не было!

Алена послушалась, прихватила метлу и вышла. Только напоследок смерила сотника вопросительно-острым, любопытным взглядом.

– Что же ты решил, Теодор? – повторила Марина, но голос ее потеплел.

Вместо ответа сотник подошел к ней, сел рядом, крепко обнял.

– Ты назови меня Феденькой, как матушка в детстве называла… – тихо попросил он. – Али не можешь? Выговорить трудно?

– Почему же трудно? Легко… Я ваш язык хорошо знаю… Феденька…

– Ну, вот и хорошо, вот так меня и зови, даже когда расстанемся. Станешь вспоминать, Маринка, не про какого-то пана Теодора вспоминай, а просто про Федьку.

– Федька – это очень некрасиво, – поморщилась Марина. – Я не Маринка, да и ты – не Федька. Хочешь звать меня ласково, зови Марыся, как дома звали, а я тебя – Феденькой. Понять не могу, почему вы в Московии так друг друга унижаете – Федька, Ванька, Митька?… Не шляхетно это.

– В этом нет унижения, – объяснил Федор. – У нас только государя да набольших бояр полным именем с отчеством зовут, а остальных – по-простому… Так принято!

– Это от неуважения, Феденька, – не согласилась бывшая московская царица. – Вы не уважаете самих себя, а стало быть, очень несчастливы. Так что же ты решил?

– Решил-то, Марина Юрьевна, что насиделась ты в нашем плену довольно. – Федор понизил голос. – Никто тебе воли дать не хочет, ни царь, ни дума Боярская. Так я тебе волю дам!

Марина взглянула на него так, словно давно ждала этих слов, и только ее бледные губы на краткий миг предательски дрогнули, скрывая короткое, пытавшееся вырваться рыдание. Взглядом она попросила своего тюремщика и спасителя продолжать.

– Готовиться начнем нынче же, – властно, словно руководил своими бойцами, говорил Федор. – У нас времени – день-два, самое большее – три дня. Из башни тебе единый ход – спущу тебя ночью на кожаном вервии вниз с боевого хода… Чтоб мои молодцы да стрельчишня не углядели – я порадею, в сем деле мне да Богу доверься. В седле усидеть нынче сумеешь ли?

– Сумею! – твердо ответила Марина. – Я все смогу. Только с тобой.

– Нет! – отрезал Федор. – Без меня. Одна. Тебя внизу верный человек ждать будет. Казак Заруцкого твоего покойного. Именем Егор, молодой да удалый – помнишь ли такого?

– Егорка? Бог мой, пан Иезус, Матка Бозка! – вскрикнула Марина. – Да как он тут оказался?

– Не кричи, милая. Не кричи, Марыся. Как оказался – не важно. Важно, что он здесь и он заодно со мною. Ты же мне доверься.

Марина согласно кивнула. Федор стал объяснять дальше.

– Казна у него кой-какая припрятана, станет и лодчонку купить, и коней добрых. Егорка и по воде ловок, и верхом молодец… Одно слово, казак! Рассказал мне он давеча, как вас на Медвежьем острове с Иваном-то Заруцким брали да как атаман ему наказал последней волей своею тебя от всякой беды беречь…

Марина закрыла лицо руками, сжалась в комок на постели, подтянула колени к груди, словно пыталась вжаться в себя, спрятать огромное горе внутри своего маленького тела. Федор осторожно, нежно погладил ее по мягким волосам.

– Ну, не плачь, милая, – прошептал он, – не горюй… Атамана своего вспомнила? Так его смелый дух нам ныне дорогу указывать станет! А скажи… Любила его? А ныне?

– Раньше – любила, а нынче – помню, – ответила Марина. – И вот что я тебе скажу, Феденька. Я дважды отпускала своих мужчин на смерть. Третьего раза не будет. Или ты побежишь со мной, или я остаюсь здесь – будь что будет.

– Здесь и так ясно, что будет, Марыся! – угрюмо промолвил Федор. – Останешься, так меня заменят, иного молодца пришлют. Он тебя тишком-то и удавит или в реке утопит. Или воеводские каты на государевом деле тайно порадеть сумеют.

– Пусть радеют! – отрезала Марина. – Одна я бежать не стану. Только с тобой. Выбирай, рыцарь!

– Не из чего мне выбирать, ясная пани! – с горькой усмешкой сказал Федор. – Тебя первейшие рыцари Литвы да Польши любили и, ежели Бог пошлет тебе спасение, еще полюбят! Зачем я тебе тогда буду? Кто я в сравнении с ними?

– Ты – один такой, – твердо ответила Марина. – Ты – мой последний друг в этой страшной стране. Этого я не забуду на Москве и в Речи Посполитой, на земле и на небесах! Я не уйду без тебя.

– Тогда поклянись мне, Марина, на распятии своем поклянись…

– В чем, Феденька?

– В том, что ты о мести моей стране, и о месте царицы московской забудешь. Навсегда! И имени твоего злого от тебя никто не услышит! Иное себе возьмешь, невинное. Ежели мы счастливо в Речь Посполитую уйдем, то лишь для того, чтобы сынка твоего найти и простою жизнью там жить. Хватит с тебя, нацаревалась!

Марина вскочила, легкими, быстрыми шагами подошла к распятию, висевшему в углу. Опустилась на колени, торжественно сказала:

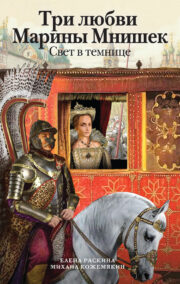

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.