Гурьбою кинулись дворяне на звук борьбы, а во дворце уже вовсю лихой грабеж идет. Набежали людишки какие-то, по виду – кто голь перекатная, кто холоп, а кто и вовсе сволочь острожная. Иные лари разбили, парчовые да бархатные одежды прямо на вшивую сермягу натягивают, другие ковры ножами режут да в трубку сворачивают, а третьи просто крушат все, что под руку попадет. От служилых людей шарахались, но хабара своего не бросали.

А вот посадские кучей бегут, все оружны, и на плечах длинную крепостную пищаль несут, не иначе – с кремлевской стены снятую. Подбежал к ним Федька, спрашивает:

– Что деется? Где битва, православные?

Отвечают ему:

– У покоев царицыных! Там лях за дверями засел, к Маринке войти не пускает. Из пистолей палит – должно, ляшки Маринкины ему заряжают! А кто подберется – саблей сечет! Двоих сынов боярских насмерть зарубил и еще немало крещеного люда.

Федька сначала не понял:

– Держись, воинство православное, сейчас мы подоспеем, всех супостатов побьем! А сколько ляхов? Сочли ли?

– Как не сосчитать, – отвечают посадские. – Один он там, лях-то. Злой – страсть: «холерой ясной» да «пся кревами» лается!

Засмеялся Федька горько, плюнул в сердцах. Всего-то славы, что верного слугу Маринкиного всем миром бьют! С одним-то ляхом без пушки совладать не могут, а коли поболе бы их в палатах было?

– Волоките пушку свою, – сказал он посадским, а друзьям-дворянам молвил разочарованно: – Пошли, что ли, братья, и вправду поварню поищем, есть-пить раздобудем. Прав Васька, тут только разбой да срам!

Молодцы согласно головами закивали. Против единого ляха, пусть даже наиискуснейшего бойца, скопом идти было стыдно и гадко. Побрели неспешно, по сторонам глазели, беседовали на ходу между собой, все больше о том, будет ли сегодня еще битва или так все и кончится. Одни говорили: еретику Отрепьеву не с руки нынче в городе биться, вся Москва на него поднялась. За город он побежит, и ляхи с ним, там ополчатся и вновь воевать придут. Другие спорили: с чего бы самозванцу Москву отдавать, коли его войско уже в ней? На улицах борониться станет, а коли одолевать начнет – на Кремль ударит. Третьи же полагали: Гришка-расстрижка…

– Гришка-расстрижка сыскался! Держи его, держи, православные! – раздался вдруг истошный вопль. Прямо на дворян выскочил из глубины какой-то молодой парень в рубахе распояской, с выпученными глазами. Дворяне тотчас окружили его, возбужденно расспрашивая: где сыскался? Куда бежать? Тот только ртом воздух ловил: от изумления великого язык отнялся, что ли. Пришлось пару раз съездить олуха по загривку – тотчас заговорил:

– Там, в дальних покоях его нагнали! Бежит, песий сын, а с ним немчин рыжий в железной шапке. Мы с ватагою его хватать, а он, еретик, за саблю – и ну махать! Мы, вестимо дело, попятились – страшно… А плут-расстрига облаял нас «холуями боярскими», да еще матерно, и как сиганет в окно! Немчин за ним. Там стену, стало быть, чинили, подмостки и понастроили… Немчин-то слез путем, а под Гришкой доска подломилась. Он как грохнется оземь! Ногу, видать, поломал, аспид, да башку расшиб. Немчин его через Житный двор волоком потащил… Ой, православные, держи вора, уходит окаянный!!!

Федька только встряхнул малого за ворот так, что у него зубы заклацали, да велел:

– Показывай, живо!

Остальным молодцам приказа было не надобно. Они бросились вслед за своим сотником, на ходу выхватывая сабли из ножен. Такая слава сама шла в руки – грех упускать! Только бы поспеть! Выбежать из дворца, да за угол, да вдоль стены, да снова за угол… Вот там и есть Житный двор, а за ним Помойные ворота. Эх, не ушел бы вор Гришка через них – самая ему дорога, скверноводцу… Не попусти Господь!

– Поспешай, поспешай скорее, братцы родимые, благодетели! – кричал Федька, но его ребята и без того мчались во всю прыть. Было куда спешить – им, простым служилым дворянчикам, первейшего Руси врага и обидчика споймать – куда как лестно!

Они уже почти добежали, за угол завернуть оставалось, когда там вдруг слитно и сильно громыхнул пищальный залп и сразу же, прежде чем успели прорваться криком боли и страха десятки голосов, – еще один! А потом навстречу Федькиной сотне густо побежали мятежные людишки – глазища выпучены, пасти раззявлены, кричат, руками машут, оружье свое немудрящее на бегу бросают. Раненых волокут – те орут да стонут, кровища хлещет.

– Спасайся, православные! – вопль стоит. – Гришке окаянному подмога подошла! Стрельцы! Ой, смертушка…

Федька остановился да руки условленным приемцем по бокам раскинул. У них в сотне сие значило: «Стой, развернись стеною». Даже не оборачиваясь, мог слышать, как справа и слева от него выстраиваются боевые братья, щелкают взводимые курки пистолей да пищалей, скрежещет о ножны сабельная сталь.

– Ну, шапки долой, братья, да «Спаси, Господи, люди твоя!..» – светлея духом, приказал сотник. – А после – вперед! Сподобил-таки Бог постоять за веру. Какая ни есть у еретика подмога, а не больно-то ему подможет: мы идем! Эй, бегите кто-нибудь один, сыщите Татищева Михайла, а прежде голову этих сынов боярских… Запамятовал имя-то его… Пускай сюда поспешают, мешкая нигде! И вообще всех ратных людей сюда созывайте!

Сзади, из-за плеча, испуганно зашептал Ванька Воейков:

– Слышь, Федь, а Федь, беды бы не было! Кто его знает, сколь там стрельцов-то этих? Вон сермяжники как от них припустили… Может, давай и мы свалим по-тихому из Кремля, никто и не заметит!

– Молкни да на место ступай. Друг Прошка, святого Маврикия – вперед! Пошли, братцы!!

На Житном дворе, среди попрелой прошлогодней соломы и всякого хлама, валялись убитые. Не больно много, с десяток. Кто-то из забытых в спешке раненых выползал сам, волоча перебитую ногу. Помойные ворота были закрыты черными, погнившими от времени створками, обитыми сыпавшимся от ржавчины железом. Федька тотчас смекнул: сие благо, ибо из города никакой силе было не подойти, а самозванцу – не сбежать. Должно быть, и подмоги никакой не было, а собралась вокруг Гришки-расстрижки некая стрелецкая дружина, не вмешанная в заговор и оттого не ушедшая из Кремля по приказу Шуйского. Подле Благовещенской башни действительно пестрели стрелецкие кафтаны: синие, а не красные, как у приказных московских стрельцов. Значит, это путивльцы либо северцы, передавшиеся самозванцу еще в самом начале смуты и приведенные им в Москву. Понятно, почему они сохранили верность ему и поныне! Кажется, между ними была заметна и фигура, очень похожая на самозванца: некто в польском белом кунтуше, нарядном, но густо замазанном грязью, сидел на отмостке башни, неестественно вытянув вперед обмотанную тряпкой ногу, и нечто вещал стрельцам. Подле него торчал здоровенный рыжий немец в железном шлеме – последний телохранитель.

Стрельцов на глаз было не особенно много, десятка три-четыре, но стояли они решительно, в боевых рядах. Во втором ряду торопливо заряжали оружие, а первый уже изготовился стрелять, уперев бердыши в землю и положив на них длинные пищали. Увидев высыпавших на двор ратных людей, да под знаменем, из стрелецких рядов предупреждающе закричали:

– Не моги подходить, палить учнем!

– В своих-то палить не совестно? – в тон ответил Федька. – Али вы тоже в латинскую веру подались со своим Гришкою-самозванцем?

– Мы государю Дмитрий Иванычу крест целовали! – ответил стрелец, но особой уверенности в его голосе не прозвучало.

Федька, однако, остановил сотню: коли сразу на слом броситься, стрельцы одним, а то и другим залпом встретить успеют, много своих поляжет, прежде чем до рукопашной дойдешь, а там кто кого – бог весть… Надобно выждать да присмотреться. На ратном деле торопиться не всегда надо: сколь торопливых-то уже в земле гниют!

– А коли я один подойду, поговорить, тоже палить станешь? – спросил Федька, затягивая время в надежде, что между делом подоспеет Михайло Татищев с сынами боярскими и расклад переменится.

– Один не ходи, сотник! – предупреждающе воскликнул Ванька Воейков. – Стрельцы тебя в аманаты[89] возьмут, им Гришка прикажет!

– Вот с тобой и пойду! – раздраженно обернулся к нему Федька. Но Ванька оказался неожиданно тверд и ожидаемо разумен:

– А что, и давай! Мне, Федь, охота на вора-расстригу вблизи поглазеть! А с собой возьмем вон Ваську Валуева с его клевцом – для страха, Прошку со стягом – для почтения, да хоть братанов Мыльниковых – для весу. Тогда стрельцы злоумыслить не решатся. Не в таком они сейчас положении, им нынче худо, нам – благо!

И после сам замахал стрельцам белым платом:

– Эй, войско, мы малой дружиной к вам пойдем, слово имеем к вашему царю… Али как там его! Пропускай нас живее!

Стрелецкие ряды заколебались, было видно, что матерые вояки спорят между собою. Но их волю перевесил единственный голос. Тот голос, который Федька недавно слышал звучащим из дворцового окна и искаженным ненавистью, а еще раньше запомнил с памятной встречи в заснеженном лесу под Севском, куда, в польский лагерь, его привезли связанным и полоненным…

– Эй, кто говорил! – властно и уверенно позвал сидевший у башни человек. – Приблизься, я дозволяю! Ступай ко мне со товарищи, даю слово не чинить вам зла.

Так достойно и горделиво мог говорить с высокого трона полновластный владыка или вождь неисчислимого войска с боевого коня, а не гонимый, затравленный полукалека, у которого осталась лишь горстка верных людей. Нечто такое было в этом дивном человеке, что не давало Федьке и его людям презирать его, несмотря на все его вины и преступления.

– Стойте крепко, братцы! – наставил молодой сотник своих не менее молодых бойцов. – Случаем чего я вам и оттуда приказ отдать сумею, здесь близко. Ну, Ванька, ребята, пойдем, что ли, полюбезничаем с Гришкой-еретиком. Авось да подтянется по тому времени наша сила… Ну где же он, Татищев этот, где сыны боярские?! О князе Шуйском уж и сказа нет… Вот засада! Весь Кремль голью да разбойниками набили, а воевать некому…

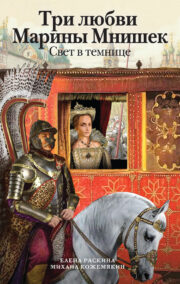

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.