Она подошла к стене, оперлась на нее спиной, словно боялась упасть. Была белая как мел, но глаза смотрели строго и твердо, блестели холодно и сурово, как польская разящая сталь. Засмотрелся на нее Рожнов – уж больно хороша, просто дева-воительница! Красавица она, хоть и врагиня… Хотя какая врагиня, так просто – женщина несчастная!

Возили ее из табора в табор, из города в город, словно вещь, дорогую игрушку. А теперь, видно, все беды Смуты на нее списать хотят. Да только есть люди и повиновнее… Вон хоть бояре верховные, что поляков в Москву добровольно пустили и польского королевича Владислава на трон московский звали… А Марину в Тушине, Дмитрове да Калуге царицей только для виду считали. Другие там владыки были. У кого острая сабля – тот и владыка…

– Может, оно и так, пани Марина, – согласился Рожнов. – Покинули тебя твои ляхи… Казачкам отдали. Только скажи, какой помощи от Господа ждешь? Хочешь, чтобы государь наш молодой Михаил Федорович смилостивился и отпустил тебя в Речь Посполитую? На это надеешься?

– Нет, пан, – отрезала Марина. – От царя твоего жестокосердного никакой милости я не жду. Он сына моего убил! Значит, у него вместо сердца – камень! И у тебя камень, если ты ему служишь!

– Не права ты, пани Марина, – обиделся Рожнов. – Государь наш молод еще. Может, и ошибки на нем, и грехи, но от него Руси польза будет. Сплотится вокруг него Русь!

– Не будет от него пользы! – яростно вскрикнула Марина. – Детоубийца он, как Годунов! И кровь мальчика моего несчастного на головы его потомков падет! Господь это роду его припомнит!

– Значит, ты, пани Марина, богу мести молишься? От такого бога помощи ждешь? Крови Романовых алчешь?

– Не хочу я ничьей крови, – устало и скорбно сказала Марина. – Только знаю, что детоубийство – грех великий, а государь ваш в нем не покаялся. И поныне на Москве казни Янчика моего радуются! А ведь ему всего четыре года было! Слышала, веревку на шейке его никак затянуть не могли! Палач у Янчика на ногах висел, чтобы от тяжести петля поскорей затянулась! И ты, московский дворянин, детоубийце служишь!

– Государь наш в грехе этом страшном что ни день кается! – убежденно сказал Рожнов. – Но так, верно, надо было… Ради России…

– Вот только ты о России не говори, пан! Ты что думаешь, скрепит страну твою детская кровь?! Нет, не скрепит, не надейся! А если уж хотел царь чьей-то кровью свой трон укрепить, так пусть бы мою пролил! Умереть я хочу, пан! Давно…

Она к сотнику совсем близко подошла, почти вплотную, испытующе заглянула к нему в глаза. От этого взгляда – словно испепеленного, выжженного былыми страданиями и страстями – Рожнову стало не по себе. Ни одна женщина еще не смотрела на него так: словно имела право вопрошать и судить его душу.

– Желать себе смерти – тяжкий грех, пани Марина! Так наша православная церковь говорит. Да и ваша, верно, тоже. Нельзя так думать всем, кто в Христа верует! – убежденно сказал Рожнов.

– Так что ж вы, московиты, нас, католиков, погаными называете, если и мы в Христа веруем? – с горькой усмешкой переспросила Марина.

– Да ведь и вы, латиняне, нас, православных, не жалуете! – словно выбравшись из трясины, в которую засасывал его Маринкин вопрошающий взгляд, жестко ответил сотник.

Теперь пришла очередь Марины на мгновение смутиться и замолчать. Но потом она все же ответила, резко и зло, вкладывая в эти обращенные к своему тюремщику слова все давнее, накопившееся страдание:

– Не жалуем мы вас, это верно… – Только мы, в Речи Посполитой, детей не вешаем и живых людей на крестах не распинаем! А вы и вешаете, и распинаете, и мертвым глаза выкалываете!

– Ну, положим, лютуете и вы, ляхи, много! – отрезал Рожнов. – Только что ж ты меня-то обвиняешь, ровно я кат какой? Не кат я, воин. И сына твоего не убивал.

– Любой, кто к черному делу причастен, рано или поздно за него ответ держать будет. Не перед людьми, так перед Богом! – сурово, так, как будто имела право судить и обвинять, сказала Марина.

Узница села на постель. Смотрела перед собой пустым, ничего не выражающим взглядом, как будто разговаривала не с человеком, а со стенами.

– О каком черном деле ты говоришь, пани Марина?.. Опять, что ль, про сына своего несчастного? – спросил Рожнов и поймал себя на странной, невозможной мысли. Ему почему-то захотелось встать перед этой несчастной женщиной на колени. Не ей поклониться, а ее страданию. Но сотник сдержался, торчал посреди комнаты как перст.

Марина ответила – все так же безучастно, отстраненно. Она как будто видела перед собой страшные, жуткие картины, но рассказывала о них без страха или потрясения, тоном бесстрастной свидетельницы.

– Не про сына я, а про черный день 17 мая. Который семь лет тому назад был.

– 17 мая? Это когда мы расстригу Гришку власти лишать пошли? – переспросил Рожнов. – Был я там, правда. В дворовом полку князя Шуйского… Но грехом свои дела не считаю. А ты, пани Марина, откуда про то знаешь? Аленка растрезвонила?

– Так, пан, мне рассказала Хелена, – подтвердила Марина. – Но не расстригу Гришку вы тогда убили, а государя венчанного Димитрия Ивановича, моего супруга! Московская чернь надругалась над его телом! Мертвого царя – пинали, били, плевали ему в лицо, выкололи глаза, зачем?! Ну ответь, зачем?! Зачем унижать мертвого?!

– Не знаю зачем, пани Марина, – неохотно ответил Федор. – Озверел тогда совсем люд московский, в ярость вошел. Забыл, что над мертвым глумиться грех. Убили Самозванца – и довольно было.

– Довольно?! – закричала Марина. – Довольно? А с шляхтичем Склиньским вы что сделали?

– Не знаю я никакого Склиньского. Но думаю, что ничего хорошего. А впрочем, кто его сюда звал? Я али кто другой?

– Шляхтича Склиньского положили крестом на стол и там же, отрубив ноги и руки, распоровши живот, посадили на кол. – Глаза Марины яростно полыхнули гневом, словно пушка выстрелила. – Мы потом узнали, что этот ваш князь Шуйский приказал злодеев из тюрем выпустить, чтобы иноземцев грабили и убивали. Всех, без разбору. Целаря убили, краковского купца, и все его драгоценности и товары захватили. Другого купца, Баптисту, только ограбили да по голове крепко стукнули, чтобы не кричал. Пани Хмелевскую, старую женщину, копьем в живот ударили… И всех польских музыкантов, что в кремлевских палатах играли, лютой смертью убили. Музыкантов-то зачем? Скажи, воин! Они – люди мирные, в жизни оружия в руках не держали. Они-то вам разве враги? Музыка нам от Бога дана… Как и искусства вольные. И нет греха в том, чтобы музыку, пищу вкушая, слушать…

– Ты меня за смерть игрецов ляшских не кори! Я сам одного из сих отроков спасти хотел. В ноги он ко мне упал: помощи просил. Да в него шпыни эти, разбойники наши, из пищали выстрелили. И его насмерть, и мне ногу перебило! До сих пор хромаю – в память о деньке том развеселом!

– Жестокие вы, люди Василия Шуйского и царя Михаила… Крови на вас невинной ох как много!

– А на вас, ляхах, что, крови невинной меньше? Да и на русских ваших помощниках, что двум самозванцам служили? – возмутился Рожнов. – Может, вы безгрешные, агнцы безвинные? Али они на кол никого не сажали?

– Сажали… – призналась Марина, и на бледных щеках ее появилось подобие румянца. Но это был румянец злости, а не стыда. – И не агнцы мы вовсе – прав ты, сотник.

– Так что ж ты, пани Марина, нас одних коришь? О ляхах своих да о тушинцах подумай. О том, какие они грабежи да злодейства на Руси чинили… А как ляхи по Москве при первом Самозванце, куражась, ходили! Как в лицо нам смеялись да усы покручивали! Как девок да баб наших насильничали!

– Не насильничали шляхтичи женщин ваших! – возмутилась Марина. – Не было того! Клевета это и наветы на честь шляхетскую!

– Не было?! – ухмыльнулся сотник. – Неужто ни разу не было?! И ты, пани, за каждого шляхтича поручиться можешь?! Не мы к вам пришли, а вы – к нам! С войной пришли, а не в гости. Помни это, пани!

– Мы не с войной к вам пришли, пан! Мы государя вашего привезли законного, Димитрия Ивановича!

– Так уж и законного?! Воин твой Димитрий был храбрый, не спорю. Но не царской крови.

– Откуда тебе про это знать, воин?

– Был бы он царской крови, обычаи старинные, дедовские, не стал бы рушить.

– Какие обычаи? – с издевкой спросила Марина. – Мыться в ужасных рубленых домах, из которых валит пар? Презирать иноземцев и считать их дьяволами? Ненавидеть музыку, веселье, красоту? Я ела вилкой – меня и за это ненавидели!

– За что ж ты так бани не любишь? – усмехнулся сотник. – Сходила бы лучше сама попарилась! Ладно, велю Аленке, сороке этой, баньку тебе истопить…

Рожнов поймал испуганный взгляд Марины и не стал больше говорить о бане. А на остальное ответил:

– Права ты во многом, пани Марина. Много у нас на Руси дикости да глупости. Только и у вас, в Речи Посполитой, почитай, ее не меньше!

– Мы не вешаем детей! – что было силы закричала Марина, вскакивая на ноги. – Не вешаем, слышишь, воин! Не вешаем!

Она подбежала к Рожнову и схватила его за плечи, встряхнула.

– И я их тоже не вешаю! – злобно бросил ей в лицо Рожнов и встряхнул ее руки с такой силой, что тотчас испугался, не собьет ли с ног это хрупкое, истощенное создание. Но Марина, на удивление, устояла.

И тогда он добавил, вкладывая в голос всю силу своей обиды и злости:

– А что я мог сделать? Кто что мог сделать? Государь повелел! Тебе не понять!

– Все-то у вас на Руси государь велит, а сами вы на что годитесь?! Рабы, холопы!

Марина упала на кровать и заплакала. Плакала она беспомощно, как ребенок, всхлипывала, вздрагивала всем телом, бормотала бессвязные слова. Федор сначала стоял как столб, а потом не выдержал, погладил ее по голове. Робко так, слабо. Этот затылок в завитках темных волос показался ему знакомым.

– А ведь, кажется, это ты тогда была, пани Марина… – насилу вспомнил он.

Марина подняла на Федора залитое слезами недоумевающее лицо.

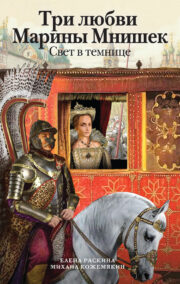

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.