Внизу, в допросной зале, Марина увидела двоих. Один по виду дьяк, другой – писец. Дьяк пытливо заглянул Марине в лицо, потом криво усмехнулся, сказал:

– Допытывать мы тебя будем, воровская женка! Вон, опросные листы принесли… А может, и сам воевода на допрос пожалует.

– Что вы хотите узнать, панове? Все мои тайны мертвы. Как и мои друзья.

Марина поежилась от холода: в этой нетопленой, большой зале все казалось ледяным. Зябли ноги, от пола тянуло сыростью. А она который месяц в том самом платье, в котором ее взяли на Медвежьем острове. Ей, правда, предлагали платье узницы – из грубой серой холстины, похожее на могильный саван. Но она предпочла остаться в своем – пусть в грязном, ветшающем, но в своем… Гордая польская шляхтянка, московская царица превратилась в жалкую замарашку, нищенку…

– Врешь, воровская женка! – грубо прикрикнул на нее дьяк. – Есть у тебя тайны. И первая – золото, в красной Москве, у нас в Коломне да в Астрахани награбленное. Куда казну с Ивашкой Заруцким дели, перед тем как вас стрельцы на Медвежьем острову взяли?

Писец, сидевший в углу, быстро заскрипел пером по бумаге. Ему нужно было делать отписку для Москвы. Этот человек ничего не говорил – только записывал. И топорщился, шуршал в углу, словно большая ученая крыса…

– У нас не было никакого золота… – равнодушно ответила Марина. – Только кольца да фамильный крестик. Так их ваши стрельцы с меня сняли. Спросите у них…

– Так уж и не было? – не поверил дьяк. – В Москве награбили, в Коломне награбили, в Астрахани продолжили – и нет ничего?!

– Неужто не знаешь, пан, что я коломенских людей от поборов казачьих спасла, когда Ян Заруцкий на город налетел? – удивилась Марина.

– Кого спасла, а кого и нет… Ивашка Заруцкий, полюбовник твой, много добра из Коломны вывез! С тобою вместе!

– Так он же вывозил, не я…

– Доносят верные люди, что вы часть воровского добра неподалеку от Коломны зарыли… Говори, где! – сурово продолжал дьяк.

– Может, люди Яна и зарыли что-то под городом. Я не видела… – пожала плечами Марина.

– Не видела? Врешь, воровская женка! – зычно крикнул дьяк.

– Я не воровская женка, я – царица российская, на царство венчанная! – возмущенно воскликнула Марина.

Впрочем, возмутилась она вяло, скорее – по привычке. Она слишком устала сейчас, чтобы бороться с врагами с прежней силой и страстью… Это лютая смерть сына вынула из нее последние силы!

– Ежели ты, Маринка, награбленное вернуть не хочешь, так мы тебя на дыбу вздернем, – пригрозил дьяк. – Как дружка твоего, Ивашку Заруцкого!

Марина отбежала к стене, вжалась в нее всем исхудавшим, бесконечно уставшим телом. Прокричала:

– Нет, вы не можете, вы не посмеете пытать свою королеву, хлопы!

– Еще как посмеем! – с издевательской усмешкой сказал дьяк. – Говори лучше, а то палача покличем! Он у нас свое дело знает!

Марина вдруг почувствовала, что ей все равно. Измученное, обессиленное тело жаждало смерти. Господи, пошли мне быструю смерть! Она закрыла глаза и внутренне приготовилась. Сначала еще слышала угрожающий голос дьяка. Потом ничего не слышала. Рухнула на пол, потеряла сознание…

Очнулась, когда в лицо плеснули водой. Она лежала на деревянной лавке, а над ней стоял коломенский воевода – тучный, еще не старый, богато одетый человек с тщательно расчесанной большущей бородой. Ах, она до сих пор не может привыкнуть к этим огромным русским бородам, к этим неизящным усам, к этим грубым манерам! Черный жребий она вынула, когда поехала в эту страну…

Это, впрочем, был не тот воевода, который когда-то как царицу принимал ее в Коломне. Тот, должно быть, места лишился, а то и головы. Сослали или убили. Другого из Москвы прислали… Но голос ее нового мучителя звучал неожиданно участливо:

– Ну вот, очнулась пани… Слава богу! Перестарались, видать, приказные людишки. А я ведь только постращать тебя велел!

– Вы не прикажете пытать меня? – слабым, бесцветным голосом спросила Марина.

– У тебя и так каждый день – пытка, – ответил воевода. – Куда больше?

– Благодарю вас, пан воевода!

– Ты только скажи, куда вы с Заруцким воровскую казну дели? Из Москвы про то спрашивают. Где зарыли? Молодому государю Михаилу Федоровичу деньги надобны. В казне у него нынче пусто. Говорят люди коломенские, что схрон ваш воровской решеткой с наших Пятницких ворот обозначен. Что Ванька Заруцкий под Коломной деньги зарыл, неподалеку, а сверху решетку сию положил…

– Нет у меня денег, пан воевода! – безучастно сказала Марина. – Ничего нет. И где они – не знаю! Вон только платье осталось! Хотите – его снимите!

– Ишь ты, воровская женка, платье с нее снять! – ернически сказал дьяк. – Что под платьем-то? Небось сладость греховная? Что, посмотрим? Расстрига Гришка смотрел, Второй Лжедимитрий смотрел, Ивашка Заруцкий любовался! Отчего бы нам, людям государевым, не взглянуть?

Марина попыталась встать, но тело не слушалось. Приподняла голову, выкрикнула что было сил:

– Прочь, хлопы, прочь! Не смейте меня трогать! Господь накажет вас!

– Да кому ты нужна, сердешная! – успокоил ее воевода. – Тоща, кожа да кости, да еще бледная как мертвяк… Не баба – одно название! Тьфу ты, прости господи! У нас на Руси других любят. Чтоб в теле были! Ты лучше про казну воровскую скажи… Где ее Ивашка Заруцкий спрятал?

– Не знаю, пан воевода, ничего не знаю…

– А может, правда на дыбу ее, государь-воевода? – предложил дьяк.

– Сам видишь, какова она! На ладан дышит… – со вздохом сказал воевода. – Не выдержит она дыбы. Сразу душу Богу отдаст, как только вздернем… Подкормить бы ее надо. Может, и вспомнит тогда что… Платье ей принесите – не холопское, а получше. Попробуем пряник ей для почину дать…

– А ежели не поможет пряник? – усомнился дьяк.

– Тогда за кнут возьмемся. На дыбу ее вздернуть мы завсегда успеем.

– Не надо мне чужого платья… – вмешалась в разговор Марина. – Мое снова почистите…

– А пока чистить будем, что наденешь? – с издевкой спросил дьяк. – Голая в башне сидеть будешь? Так стрельцы набегут – на тебя полюбоваться!

– Пока шляхетское надену. Если принести прикажете…

– Прикажу… – подтвердил воевода. – А ты, Маринка, посиди покуда в башне да про воровскую казну подумай! Может, чего и вспомнишь…

Марина молчала. Воевода пытливо заглянул ей в глаза, но узница не уловила в его взгляде злобы и ненависти, скорее любопытство. Почувствовала – этот человек не прикажет ее пытать. Если только не получит особого распоряжения из Москвы. Но пока он такого приказа не получал. Ему, видно, велели только дознаваться. Значит, опять промедление смерти… Ах, скорей бы смерть! Как она устала жить…

– Унесите ее! – приказал воевода.

Вошел все тот же стрелец.

– Подымешь воровскую женку, служивый? – спросил у него воевода. – Али кого в помощь дать? Идти она не может…

– Подыму, отчего ж не поднять? – согласился стрелец. – Она нынче легкая. На воде да на хлебе черством не забалуешь…

Он подошел к Марине, легко, как ребенка, подхватил ее на руки. Узница закрыла глаза – она снова куда-то проваливалась, не то в смерть, не то в сон…

– Ишь ты, болезная… – тихо сказал стрелец, когда нес ее по узкой, полутемной каменной лестнице. – Исхудала совсем… Видно, в мир иной собралась…

– Собралась… – прошептала Марина.

– Ты на небеса-то не торопись, Господь сам призвать успеет! Ты живи покамест…

– Разве это жизнь, воин?

– Ежели дышишь, значит – жизнь!

Стрелец опустил ее на убогую постель, прикрыл жалкими тряпками, заменявшими узнице одеяло. Потом порылся в карманах, достал что-то, обтер рукавом, положил на ладонь Марине. Это был кусок белого хлеба. Небольшой, но еще мягкий, не черствый.

– На, поешь, болезная…

– Спасибо, воин… – одними губами, почти без голоса, прошептала Марина. – Как зовут тебя?

– Прохором, сыном Игнатьевым, кличут. Прощевай покамест…

Стрелец вышел. Грубо стукнула тяжелая дверь. Марина опять закрыла глаза и ушла в свои грезы и воспоминания, давно заменившие ей реальность. Теперь она была в Варшаве, у короля Сигизмунда, перед самым отъездом в Москву…

Краков, 1606 год

12 ноября 1606 года в славном шляхетном городе Кракове король Речи Посполитой Сигизмунд сам подвел ее за руку к великому царскому послу, тучному, неловкому, обливавшемуся потом в тяжелых дорогих одеждах нелепого кроя, московиту Афанасию Власьеву. Посол приехал в Краков от самого Димитрия Ивановича Московского с многочисленной свитой и польской охраной. В богатом и блестящем, словно шляхетский дворец, доме ксендза Фирлея, свойственника Мнишеков, перед церемонией обручения, дьяк Власьев долго и витиевато рассказывал Сигизмунду, духовенству и шляхте о воцарении Иоаннова сына и о том, что царь Димитрий Иванович хочет теперь вместе с ляхами, то есть со славными рыцарями Речи Посполитой, низвергнуть державу Оттоманскую, завоевать Грецию, Иерусалим, Вифлеем и Вифанию.

Марина была роскошно убрана – в белую одежду, унизанную драгоценными камнями. Корона сияла на ее шестнадцатилетней головке, убранной жемчугом. Она всегда так любила жемчуг, хотя другие говорили, что носить жемчужные украшения не к добру, к слезам. Но сейчас панна Мнишек не желала думать о несчастьях. Свершилась детская мечта – она теперь прекраснее, чем сама королева Бона! Марина сидела подле Сигизмунда, рядом с королевичем Владиславом и сестрой короля – шведской королевной Анной, как равная с равными, а не как простая шляхтянка!

В речах московита Власьева она узнавала Димитра – его стиль, его жаркое, горячее дыхание. Ах, ему, как и ей, всего мало! Едва воцарившись, едва отвоевав отцовский трон, он хочет идти вместе с поляками в поход на турок и вернуть всем христианам Святую землю. Совсем недавно стал царем, а теперь велит именовать себя императором! Только вот Сигизмунд упрямо называет Димитра «великим князем Московским». Как бы Димитр не повздорил с Его Величеством Сигизмундом из-за спорного вопроса титулования.

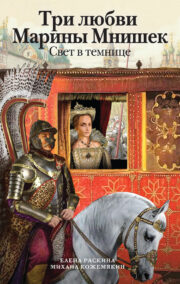

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.