Самозванец, вопреки ожиданиям, не разгневался, а рассмеялся. Упрямая дерзость молодого пленника пока забавляла его. Он неожиданно почти по-дружески хлопнул Федьку по плечу и спросил в тон:

– Но тридцать хоть тысяч войска у вас будет, чтоб не скучно нам драться было?

– Будет и поболее.

– А пушек много ли?

– Весьма много. – Федька подумал и назвал число, о котором поговаривали в ратном стане. – До трехсот, сказывают. Триста.

Вот так, пусть теперь боятся. Триста огнедышащих жерл – это вам и обедня, и со святыми упокой, вражьи дети!

Самозванец приблизился еще на шаг и пытливо заглянул Федьке в самые глаза. Тот даже почувствовал запах, исходивший от этого человека, – кострового дыма, воску, которым чистят от холода доспехи, и еще какой-то едва уловимый цветочный аромат, то ли резеды, то ли лаванды. Откуда здесь зимой взяться цветам, изумился было Федька, но после вспомнил, что слышал в лагере от одного немецкого рейтара. Благородные иноземные рыцари, дабы отбить в походе смрад немытого тела, который почитают оскорбительным, пользуют разные душистые зелья, словно боярышни. Так вот он какой, оказывается…

– Ведаешь ли, Рожнов, кто я, против кого ты меч поднял? – прищурясь, спросил Самозванец.

«Надо сказать, царь Дмитрий Иванович! – холодной трусливой змейкой прошмыгнула в глубине не хотевшего умирать Федькиного естества мысль. – Тогда пытать не будут и, глядишь, помилуют!»

– Ты тот, кого называют Гришкой Отрепьевым. Я узнал тебя по приметам, что нам на Москве читали.

– Неужто ты веришь преступным сказкам Борискиным? – надвинулся Самозванец.

– На Москве тех, кто не верит, с дыбы рвут, – честно признался Федька. – Да и не мое дело гадать, кто ты таков. Наше дворянское – московскому государю служить, согласно присяге и крестному целованию!

– Я и есть твой законный государь, Рожнов, а не разбойник и usurpator[48] Бориска Годунов!

– Прости, «разбойник и…» кто?

– Не суть… Будешь ли служить мне, Рожнов?

– Никак не могу. Коли я сейчас к тебе переметнусь, присягу свою порушу, ты же сам мне после доверять не будешь.

– Но многие ваши ко мне переходят, и я в них веру имею! Потому что государю пристало иметь в своих подданных веру, так же, как подданным пристало блюсти верность своему монарху, – торжественно возгласил Самозванец.

– Вот потому я тебе служить и не пойду нипочем, – глядя на затоптанный снег у себя под ногами, упрямо ответил Федька. Ничего хорошего ждать ему теперь не приходилось, но при мысли о том, чтобы запросто так взять и передаться врагу, все существо не то чтобы возмущалось, но отвечало твердым и непреклонным отказом. То, что этот смелый, веселый и речистый молодой витязь может быть чудесно спасшимся царевичем Димитрием, даже не приходило в голову. Цари не бывают такие! Какие – Федька не очень четко представлял себе, но не такие… простые!

– Что же мне тогда делать с тобою, Рожнов, московский дворянин? – с наигранной задумчивостью протянул Самозванец, явно наслаждаясь томительным ожиданием своего пленника. Но Федька, чтобы тоски смертной не выказать, еще ниже голову опустил, и только «Спаси, Господи, люди твоя…» забубнил – слыхал он, что укрепляет эта молитва перед боем или перед смертной мукой.

Не выдал Господь. Как видно, упрямый пленник перестал занимать молодого предводителя супостатов. Поговорил он еще с минуту по-польски с тем паном, что Федьку в плен взял, махнул рукой да и пошел в шатер. А Федьке снова глаза завязали и в седло взгромоздили, да только везли совсем недолго. Когда освободили его вновь от повязки, оказался он прямиком посреди вражьего стана, у большого костра, в котором пылала целая лесина. Большой закопченный казан над огнем висел, паром исходил. Мясным варевом из него вкусно пахло, и запах этот напомнил Федьке – все ж жив он, бесталанный, и, Бог даст, долго еще проживет, а пути Пресвятая Богородица укажет. Обступали Федьку ляхи, он их признал – из того отряда, с коим у дворянского разъезда неудалая сшибка вышла. Смеялись, пшекотали что-то по-своему, должно быть, подначивали, только уже без обидной злобы, почти по-приятельски. Светлоусый молодой пан, что Федьку привез, живо им что-то рассказывал. Вслушиваясь в непривычные звуки чужого языка, впервые начал Федька различать знакомые слова, на русскую речь похожие, а еще более – на церковный язык, коим попы служат. Рассказал поляк своим сотоварищам, как Федька «пану цесаржу одважне одповедьжял», сиречь самозванцу этому отважно отвечал. Ляхи одобрительно языками зацокали, рысьими шапками своими закивали, а один, постарше, даже подзатыльника пленному поддал, только не сильно, а как бы шутя, и сказал: «Стачь щен добрым рыцержем!»[49] Федька думал было на этого «щена» обидеться, да раздумал – не в том он нынче был положении.

Только протянул ляхам связанные руки и попросил:

– Сняли б вы, что ли, путы эти! Да пожрать дайте мне, коли уж вы сейчас такие добрые…

Хоть и мало еще жизни Федька тогда повидал, а войны – еще меньше, но была у него счастливая особенность: умел он слушать, а услышанное запоминал. Знал недоросль по рассказам деда своего Саввы Татаринова да других бывалых воев, что победитель не всегда к пленному лют. Когда война для него счастливо идет, он и милосердие оказать любит, ибо сила часто великодушна. Война для самозванцевой рати пока куда как счастливо шла…

Так и оказался Федька Рожнов у польского костра, в который уж раз за этот день диву даваясь, что за приключения с ним происходят. Слуга-украинец, что прежде только тумаки раздавал, подал пленному, словно гостю дорогому, мису с горячим хлебовом и изрядным куском мяса. Ляхи теснились вокруг огня, сидя на охапках еловых веток, покрытых овчинами и конскими чепраками. Иные седло под зад для удобства пристроили. Вокруг, сколько глаз охватить мог, все вражье войско так же у открытого огня грелось – и крикливые ляхи в меховых шапках с перьями; и черкасы с длинными шлыками на башках, с усами – еще длиннее; и донцы под своими бунчуками из конских хвостов; и совсем уж московского вида ратные людишки – перебежчики, должно быть. Шатров нигде, кроме как самому предводителю, не ставили и шалашей не ладили. Только коновязи для лошадей да рогатки[50] для обороны стана наспех настругали, благо леса вокруг хватало. Федька, наделенный острым зрением и хватким умом, сразу это приметил и смекнул: должно быть, супостат скоро сниматься со стана думает. А как увидел, что пошли по стану толпой холопы с мешками да начали всем раздавать то ли балахоны, то ли плащи, шитые из беленой холстины[51], крепко утвердился в мысли, что воровские ратные люди собираются напасть на государево войско. Одежа же им эта чудная надобна либо для того, чтоб на снегу не выделяться, а вернее – чтоб в сшибке друг друга узнавать. Эх, своих бы упредить, да как? Враги вокруг, не вырвешься, разве что птицей небесной обратиться, как богатырь-колдун Вольга из сказки… И то подстрелят!

От таких тревожных раздумий первую чарку, когда ляхи стали гретую горилку пить да пленника щедро угостили, проглотил Федька как-то само собой, не поморщился даже. Только нутро обожгло. Загоготали вражины, по плечам Федьке захлопали, загалдели одобрительно на цокающе-шипящем своем наречии. Забавно им, должно быть, показалось, как молодой безусый парнишка крепкую водку словно воду выпил. Налили еще.

– А, все одно пропадать, так хоть напьюсь с горя! – с каким-то отчаянным ухарством воскликнул Федька и опрокинул в глотку вторую чару. Тут уж громко, по-молодецки крякнул и рукавом занюхал – главное, чтобы надсадным кашлем не зайтись, не уронить звания своего дворянского перед неприятелем.

Тут уж паны вовсе в веселие пришли, начали все наперебой с Федькой кружками чокаться да пить, только подливали. Не сказать чтоб Федька вовсе был пить непривычен – здоровый уже парняга, шестнадцати годов! Однако то ли с устатку, то ли с горя, за полчаса, много – за час такого пития развезло его совсем. Песни они потом, что ли, вместе с ляхами играли, как добрые приятели, байки кто-то сказывал… Сам уж не помнил Федька, как уснул – там, где сидел, как в черную, вязкую, поганую яму провалился…

Проснулся уже среди ночи. Костер обратился в малиновые угли, жар над ними змейками голубоватыми тлел. Башка у Федьки с похмелья противно трещала, в висках ломило, а в сухом рту словно кошки нагадили. Паны вокруг, шкурами звериными да овчинами укрывшись, храпака задавали. Весь стан храпел. Громче всех сонные песнопения носом выделывал холоп-хохол, что его сторожил. Спать-то спал, однако привязал Федьку веревкой за лодыжку, а другой конец к себе на кулак намотал: не уйдешь.

– Эй, хохол! – пнул его Федька в бок. – Проснись давай!

– Що?!

– Горилка есть?

– Е.

– Так дай сюда, помру с похмелья, с тебя ж пан спросит!

Тот, на жадясь, кожаную флягу подал. Отхлебнул Федька крепкого хлебного зелья – раз, другой, но немного, чтоб только в разумение прийти. Вроде как полегчало. Хохол флягу забрал и тоже изрядно к горлышку приложился.

– Погоди засыпать! – попросил его Федька. – Мне по нужде надо, а тут справлять, возле костра, будто скот какой, я не стану. Срамно. Пустил бы ты меня накоротко?

– Так сымай чобит и иди. – Слуга лениво показал на тот Федькин сапог, что к его руке привязан был. И повернулся на другой бок.

Хитро. И самому водить не надо, и без сапога по снегу в такой-то мороз далеко не убежишь. Но Федьке уже все равно было. Как-никак, обутый или босой, решил он, из плена у супостатов уйдет или голову сложит.

Стянул он сапог и так по сугробам и заскакал – в одном сапоге да в одном чулке вязаном. Зашел за ствол ели, по-первому и правда нужду отправил, а пока отправлял – вокруг огляделся. И тут уж взвилась его душа, ликуя, прямо к Божьему престолу, хвалы возносить!

– Спасибо тебе, Господи Отче! Спасибо, Христе Спасителю! Матушка Богородица, спасибо, ты добрая!! – шептал Федька, а сам на единой ноге прыгал, вторую, разутую, пытаясь в нагольную руковицу втиснуть. Отмерзнет ведь иначе нога, а руку и дыханием согреть можно!

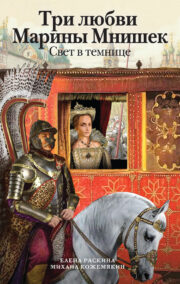

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.