Его память восстановила теперь те приметы, которые он бессознательно замечал, но не понимал. Он вспомнил недавние: хиромантию; белокурый локон, срезанный парикмахером; исчезнувший шрам; гадание по Виргилию. Такое количество примет накануне каникул, и в их первый день — облако пара, скрывшее уходившего Александра. Все это очень глупо, мелко, но обладало каким–то смыслом.

Жорж встал и, взяв лилию из вазы, положил её рядом. Он выбрал этот цветок, увидев в нем символ Александра, но Александр к этому времени уже умер. Ему вспомнился эпиграф одной из траурных карточек Люсьена с каким–то мальчиком: «Он ушёл, как лилия, не оставив ничего, кроме аромата».

Следом, так же тщательно, как он вырезал страницы из своих призовых книг, Жорж удалил из газеты страницу, которая, подобно медали, несла на двух своих сторонах имя Александра, подкреплённое его собственным именем. Он убрал эту страницу в свой шкаф, сознавая, что поступает так с тем, что завершилось: там уже был блокнот, в который он скопировал записки Александра; тетрадь с сочинением «Портрет Друга»; и письмо к Александру, написанное вчера — единственное письмо, которое он написал ему; письмо, которое должно было предотвратить катастрофу; письмо, которое мальчик прочтёт уже в ином мире. Жорж надеялся увидеть его в понедельник, но теперь увидит только его могильный памятник, мало похожий на тот, о котором мечтал на последних каникулах. Цветы, которые он возложит к нему, не будут цветами красноречия; но все равно останутся красными.

Часы в комнате Жоржа пробили час, обратив его внимание на то, как уже поздно. Он должен одеться, принять ванну — ванну с теплой водой, а не кровью. Он снял кольцо, которое намеревался подарить Александру, и спрятал его в шкатулку. Он не станет его носить; коснувшись газеты, кольцо оказалось отмеченным смертью. Идея сегодня же отправиться в С. пресеклась; похороны, вероятно, еще не состоялись; он может добраться туда раньше, чем Александр исчезнет полностью. Но как же поступить: сделать вид, что не заметил новости, или же продемонстрировать удивление?

Причесавшись, Жорж, не задумываясь, использовал лавандовую воду. После чего ему стало стыдно за то, что он использует этот аромат; хотя, в конце концов, Александр ведь любил его. Он одевался, руководствуясь этой мыслью. Он выбрал голубую рубашку — Александр предпочитал видеть его в голубых рубашках. Взамен легкого летнего костюма он надел воскресный костюм, который носил в Сен—Клоде. Он заколебался при выборе галстука. Напрашивался черный, но ему пришлось бы одалживаться у отца, и он отказался от этой идеи, потому что пришлось бы объяснять свой траур. Идея оказаться допрошенным была ему противна, и он ещё решительнее, чем когда–либо настроился сохранить свою тайну. Кроме того, ему хотелось даже в самых пустяковых подробностях почтить память жизни Александра, а не его смерть. Он наденет свой красный галстук — не окажется ли красный цветом траура по Папе? И, в конечном итоге, он не оденет кольцо. Он поощрял каждую свою иллюзию, потакал себе фантазиями, но душа его в это время тонула в горе.

За завтраком он почти ничего не съел, и был вынужден признать, что устал. Его родители заговорили о том, что ему необходим отпуск, и о своём удачном выборе Пиренеев. Они проявили беспокойство: хватало ли ему дополнительного питания в последнем семестре школы?

Посреди трапезы принесли телеграмму. Ещё одну из отеля? Но она предназначалась для Жоржа — это была первая телеграмма в его жизни. Было неудобно читать её за столом, зная, что она имеет отношение к Александру. Он вскрыл её, взволнованный, но пытающийся контролировать выражение своего лица. Она могла быть от Отца Лозона, который, пожалуй, мог проявить поспешность, пытаясь связаться с ним; или же, её могли послать родители Александра, нашедшие его записки.

Телеграмма оказалась от Люсьена.

С тобой всем своим сердцем. Прости меня.

Жорж по–прежнему продолжал следовать притворству; пытаясь совладать со словами, он играл роль.

— Поздравления от Ровьера, — произнёс он, и прочитал телеграмму вслух.

— Поздравления?

— Да. Он прочитал газету, а ещё вспомнил про мой день рождения. Мои друзья такие же внимательные, как и мои родители.

— Но почему он просит тебя простить его?

— Думаю, это из–за пари, которое, пока мы ехали на поезде, привело к ссоре — пари насчёт того, упомянут ли про Les Plaideurs в газете, или нет. Люсьен иногда бывает несколько странным.

Ему было жаль себя, за то, что был вынужден нести такой бред; жаль за то, что не мог в него поверить.

Наконец пришло облегчение в виде возможности побыть в одиночестве; его родители собрались уйти. Но он не мог ни на чём остановиться, не мог решить, выйти ли ему на улицу или остаться дома. Его комната, этот дом, наполняли его ужасом.

Он вышел в сад. Среди лилий он заметил короткий стебелёк той, которую сорвал. Он сел. С его фантазиями насчёт присутствия тут, в саду, рядом с ним мальчика, покончено. Сидя в нескольких метрах от оранжереи, где вкладывал цветы в письмо от Александра, он опять задумался о новостях, которые только что получил. Люсьен, очевидно, не сомневался в том, что смерть Александра была самоубийством, и сожалел за совет, который дал Жоржу, так же, как сожалел, что рассказал ему о хижине садовника. Он сказал тогда, что Александр не убьёт себя — «Ему предстоит пройти через неприятную четверть часа, только и всего». Его «только и всего», должно быть, тут же вспомнилось ему, когда он увидел эту новость.

Жорж уже обвинял Люсьена; возложив на него часть вины, он тем самым уменьшал свою ответственность за случившееся. Но разве совет Люсьена отличался от скрытых намерений Жоржа, истинных намерений, скрывающихся за показными? Он играл в настоящую дружбу, защищая интересы реальной жизни, реального будущего.

Нет, настоящим преступником был священник, ставший орудием смерти мальчика. Именно он, во имя добра, совершил такое количество зла. Жорж с какой–то свирепой радостью задумался о письме, которое вскоре напишет ему. Отличаясь от задуманного им сегодня утром, оно, тем не менее, должно было ударить подобно плети. Оно должно объявить не о близкой смерти Жоржа, а о жизни, которую он посвятит мести за Александра. У него нет больше страха перед своим духовником: они поменялись ролями.

Пришла горничная, сказав, что в гостиной Жоржа ожидает учитель из Сен—Клода. Ему не было нужды узнавать, кто это. Этот человек пришел, чтобы помешать его горю! Хотя, возможно, он пришел, чтобы лично сообщить о случившемся, и заслужил того, чтобы Жорж сделал исключение и отказался от своего одиночества. Но Жорж почувствовал почти неодолимое отвращение к мысли увидеться со священником. К тому же он боялся, что не осмелится сказать то, что мог написать. Он колебался, желая, чтобы горничная сказала, что его нет дома. Но Александр мог послать ему сообщение посредством этого человека, которого их злая фортуна назначила надзирающим за каждым их шагом, до самого печального финала. Это соображение стало решающим, Жорж медленно открыл дверь в гостиную: его глаза встретились с глазами священника. Но Жорж не смог долго смотреть в них. Он отвернулся и опустился в кресло, будучи ошеломлённым присутствием этого человека, ошеломлённым так же, как утром, после того, как прочёл новость в газете.

Все его мысли о мести исчезли. По сравнению с достоинствами мальчика, за которого он решил отомстить, все остальное казалось пустяковым, не имеющим значения. Можно ли чем–нибудь вообще возместить смерть Александра? Жорж взывал к живому образу мальчика, а не к мысли о его смерти. Молчание между Отцом и Жоржем затягивалось; в полумраке из–за задёрнутых штор комната представлялся наполненной вещами, к которым они вдвоём, казалось, прислушивались, и которым уделяли внимание. И снова глаза Жоржа наполнились слезами; но, сколько бы он не плакал в последнее время, они не приносили ему облегчения. Чувства, которым он поддался, и детали, которыми он приукрасил их, не избавили его от страдания. В эту минуту его смогло успокоить только чудовищное отчаяние. А ещё, он стыдился пролить слезы перед человеком, которого прежде пытался обмануть слезами. Ему было стыдно за свой красный галстук и кольцо. Ему было стыдно за себя.

Его гость, став лицом к нему и воспользовавшись удобным случаем, произнёс:

— Сколько бы ты страдал, моя боль сильнее. Я любил этого мальчика больше, чем ты.

Жорж был поражен торжественностью его речи, и сказанными словами. Могут ли его чувства, по своей природе быть равными чувствам Отца? И не смогут ли их взаимные упреки таким же образом компенсировать друг друга? Для Жоржа, Александр умер потому, что существовал этот священник; для священника — потому что существовал Жорж. К тому же, разве священник, по его собственному утверждению, не был уполномочен семьёй и религией, к которым, к счастью или к несчастью, принадлежал Александр? Это Отец вправе требовать расплаты. Он совершил ошибку, но только потому, что сам был обманут. Случившееся осудило меры, предпринятые им, но оправдало опасения, заставившие их принять.

Угадав, что Жорж расположен выслушать его, он снова, голосом столь же низким, как когда–то у Отца де Треннеса в общежитии, продолжил:

— Это случилось позавчера. Мы должны были встретиться в три часа. Я отдал ему то, что ты послал мне. Он неподвижно замер, с бумагами в руке. Затем, холодно, достал свой бумажник и вынул другие записки; я узнал твой почерк. Он отдал их мне, вместе с теми, что я только что вручил ему, и ушёл от меня, не проронив ни единого слова.

— Желая успокоить его, а также узнать, куда он направился, ибо эта сцена произошла в моём доме, я последовал за ним и увидел, как он входит в свой дом. Он заперся у себя в комнате. Я подождал его, но напрасно и, спустя некоторое время, удалился, предложив, чтобы его не выпускали, ибо он нуждался в отдыхе. И я молился Богу, желая помочь ему пройти через это испытание, через какое прошёл и ты. Через два часа меня срочно вызвали: его обнаружили в отцовском врачебном кабинете. Он принял быстродействующий яд и умер.

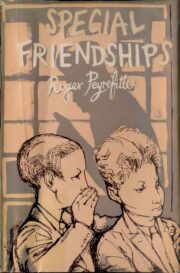

"Особенная дружба | Странная дружба" отзывы

Отзывы читателей о книге "Особенная дружба | Странная дружба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Особенная дружба | Странная дружба" друзьям в соцсетях.