Жорж и Люсьен шли к станции. Oни решили, что, оказавшись в поезде, ускользнут от своих родителей и отправятся по вагонам разыскивать Александра. Несмотря на свои договоренности с Морисом, обещавшим поддерживать его эпистолярную связь, Жорж по–прежнему желал лично объясниться с Александром. Однако, он пообещал Люсьену, что они не станут сейчас говорить о побеге. К тому времени, когда они добрались до станции, он пребывал в состоянии сильнейшего волнения.

Но там, на платформе, оказался отец Лозон, с чемоданом в руке, в центре той же группы, с которой Жорж встретился у оранжереи.

Судьба сказала свое последнее слово.

Глаза Жоржа встретились с глазами Александра, и он почувствовал, что был бы счастлив тотчас умереть на этом месте перед своим другом, и даже тогда он будет недостоин его. Затем подошёл поезд и разделил их; они попали в разные вагоны, в разные классы.

А вскоре жизнь воздвигнет еще один барьер между ними, даже ещё более прочный, чем тот, что разделял их в колледже.

Стоя в коридоре поезда вместе с Люсьеном, Жорж молчал. Он думал об Александре. Он наблюдал за телеграфными проводами, которые сходились, петляли, расходились, опять петляли — как клубок, который Фатум сплел для Александра и него, скручивая и раскручивая нити их судеб, сначала поднимая их к небесам, а затем бросая их оземь. Но, отныне их судьбы были навечно отделены друг от друга, а Александр все еще пребывал в неведении этого факта; как Андре, не подозревавший о своей участи до той поры, пока рядом с ним не оказался префект студии; как Отец де Треннес — до того момента, пока у его двери не появился настоятель. Вероятно, Александр, утешая себя за присутствие Отца Лозона, вспоминал взгляд, которым он обменялся с Жоржем, и, который, хотя он этого не знал, был прощальным.

Поезд приближался к С., покачиваясь на стрелках. Вот бы он сошёл с рельсов из–за них! Александр спустился на платформу с плащом через руку и чемоданом — чемоданом, который он, возможно, выбрал намеренно, чтобы захватить его в предстоящее путешествие. В его голове, должно быть, теснилось множество вещей, о которых он не думал тогда, когда Жорж впервые наблюдал, как он сходит с поезда на этой же самой станции. Но и сейчас он казался таким же счастливым и резвым, как в тот раз. Он стал красивее, чем раньше, посвежел и выглядел ещё более оживлённым.

Не дойдя до ограждения, он развернулся и, в тот же момент облако пара накрыло платформу, скрывая находящихся там людей. А когда это облако рассеялось, подобно дыму от жертвоприношения, Александр исчез.

5

Наконец–таки оказавшись в одиночестве в своей комнате, Жорж принялся раскладывать свои вещи. Он только что надел пижаму и опорожнил карманы пиджака на стол. Там оказались его бумажник, блокнот, локон от парика Леандра, ножницы для ногтей, последнее письмо от родителей, конверт с его школьными поздравительными открытками, и каникулярные правила.

Он достал из чемодана свои призовые книги. Их лицезрение не принесло ему большого удовольствия. Разве они не стали своего рода жалкой платой за проделанную работу? Не имело значения, что работа была его собственная; он презирал себя так же, как презирал мальчиков пятого курса, чьи сочинения получали более высокую оценку, чем сочинения Александра. Он больше уважал не призы за латынь, греческий и так далее, а призы за дружбу и личные качества; награды за лицо, губы и глаза — призы, кратко говоря, за то, что, будучи неизмеримо, ценится наиболее высоко.

Его посетила мысль: он пожертвует свои призы из колледжа Александру, хотя и не тем способом, который пришёл ему в голову во время оглашения наград. Он уничтожит их, сожжёт в своём камине. А если его спросят о призах? Он не может позволить себе их потерять. Следует изобрести достоверное оправдание. К тому же, наверняка, не так уж легко сжечь четыре тома. Пусть страница из каждого заменит весь том, станет той же самой данью. Но она должна быть самой выдающейся.

Что он выберет из Œuvres choisies Анри де Борнье? Жорж, конечно же, с большой охотой спалил бы всё собрание сочинений этого автора, даже несмотря на его членство во Французской Академии. Но La Pille de Roland [Дочь Роланда] напомнила ему бравурный отрывок, заученный в Сен—Клоде — «Песнь мечей». Это стало бы его данью классу. Осмотрев страницу, он с большой осторожностью вырезал её ножницами, так, чтобы его вредительство оказалось незаметным.

Затем он остановил взгляд на Цицероне и его друзьях. Глава «Целий и римская молодежь во времена Цезаря» показалось ему наиболее перспективной. Он заметил там перевод стихотворения, адресованного Катуллом к Лесбии:

…Дай мне тысячу поцелуев, затем сто, потом ещё тысячу,

потом еще сто, и снова тысячу, и другие сто….

«Приз третьего курса за отважный тон. М. le Tatou». Всё это напомнило ему строки из того же Катулла, которые он декламировал Александру, также с поцелуями, но предназначенными Ювенцию — этот Катулл никого не мог оставить в покое. Поцелуи Катулла были отброшены в сторону вместе с мечами господина Борнье.

У Расина Жорж натолкнулся на написанное автором завещание в факсимиле:

… Я хочу, чтобы после моей смерти мое тело перевезли в Пор—Рояль–де–Шан и захоронили там на кладбище, в изножье могилы монсеньера Гамона, в память об отличном образовании, которое я ранее получил в этом доме, и о великих примерах благочестия и раскаяния, которые я видел там, и которым я был лишь бесполезным почитателем…

Разве не трогательно, что самый прославленный автор своего времени выбрал в качестве последнего убежища места своего детства, а одного из своих учителей — в качестве последнего компаньона? Жорж, без сомнения, уделит должное внимание трактату, который написал этот самый монсеньер Гамон, и который рекомендовал ему для чтения отец Лозон — «Двадцать три причины быть смиренным».

«Великие примеры благочестия и раскаяния», которые произвели такое впечатление на Расина в Пор—Рояле, не спасли то учреждение от разрушения Королём—Солнце, иначе говоря — Небесным огнём [Пор—Рояль–де–Шан (Port—Royal–des–Champs) — французский женский цистерцианский монастырь в долине Шеврёза, который на протяжении XVII века служил главной цитаделью янсенизма (религиозное движение в католической церкви XVII–XVIII веках, осуждённое со временем как ересь.) во Франции. В 1709 году монастырь был закрыт и разрушен]. А что останется в памяти у Жоржа об образовании, полученном им в Сен—Клоде — «фундаментальном христианском образовании», так восхваляемом в школьных программах и уставе, и так значительно усиленном каникулярными правилами? Если он изберёт литературную карьеру, то станет ли начинать её, и, будучи отлучённым от церкви за свои произведения, заканчивать её написанием гимнов? Завещает ли он, чтобы согласно его воле, его похоронили в изножье Отца Лозона или Отца де Треннеса? Завещание Расина также присоединилось к воинственной песне и любовной поэме.

Пракситель. Какая из иллюстраций этой книги, в отсутствие «Амура Фесписа», самая красивая? Поза юного фавна имела некоторое сходство с позой Александра, прислонившегося к дереву в день, когда они впервые ходили купаться на реку. Она как раз подойдёт. Хотя было жалко уродовать такой красивый том.

Жорж положил эти четыре страницы в камин и поджёг их. Ярко вспыхнуло пламя. Он наблюдал, как скручивается и загибается бумага; на мгновение показалось, что хрупкие обугленные клочки вот–вот поднимутся в воздух и улетят; после чего они обратились в пепел. Он хлопнул крышкой камина, закрывая, скорее, не пепел, а свой год в колледже.

Его стол украшала ваза с красными розами — этим вниманием он был обязан матери. Он понюхал их, вдыхая сладострастный запах — как Александр, вдыхающий аромат цветов апельсина. Запах этих цветов, названных Отцом де Треннесом мистическими, был слегка тяжеловат для спальни. Но Жорж всегда спал с открытыми окнами.

Несмотря на то, что он устал и поздно лёг в постель, утром Жорж проснулся довольно рано, думая, что ему послышался звук колледжского колокола. Впереди у него был целый день. Он достал сундучок, в который с такой любовью упрятал записки и письма Александра. Хотя сундучок хранился под замком, тонкая пленка пыли осела на его крышке. Он сдул ее, и открыл сундучок: свет упал на письмо и записки. Он достал их и под ними обнаружил письма Люсьена: у него останутся только они.

Он сел на диван, чтобы перечитать послания Александра. Цветы, которые он вложил в конверт на Пасху, выпали из него, засохшие и пожухлые. Между строк почерка, который был так ему дорог, он уже видел, как пишет Отцу Лозону. Какой ответ ему заготовить по поводу самого любвеобильного из посланий? Его возмутила мысль, что придётся пожертвовать таким уникальным письмом. Он не может отослать все послания. Он сохранит первую записку, в которой Александр впервые написал его имя; он сохранит и ту, в которую был вложен локон мальчика. Далее, он не должен показывать записку, представляющую собой изуродованный гимн; она, как и письмо, могли шокировать Отца Лозона — если священник не сдержит своего обещания, и прочитает их переписку. И само собой разумеется, он утаит записку, полученную после Великого похода, так как уже признался, что не получал записок в этом семестре. В общем, он мог бы отказаться только от открытки, и двух записок — одной «Я счастлив», не очень компрометирующей, и другой — о каждении его Александром. После чего, поразмыслив, решил, что может не отсылать и открытку: в ней, во всей её красноречивой краткости, звучал боевой клич, который повторялся в последнем послании Александра: «Навсегда». Он решил оставить и её.

Переодевшись после завтрака, он задумался о письме, которое должен был отправить в ближайшее время. И вскоре был вынужден признать, что жертва только двух записок оказалась бы бесполезной. Александр счёл бы, что Жорж в очередной раз обманул отца Лозона, прикинувшись, что он ему подчинился, и, таким образом, как сказал Люсьен, поддержал бы его решимость к сопротивлению. Ныне же было необходимо, чтобы он отказался от всякой мысли насчёт их авантюры, и единственный способ заставить его так поступить был разработан Отцом, и одобрен Люсьеном. Какой бы путь Жорж не выбирал, перед ним вставала одна и та же дилемма: либо он обречёт Александра на краткое и быстропроходящее несчастье, либо вовлечёт себя и окружающих в целую серию неприятностей и недоразумений. Даже больше, чем тогда, в ту ночь, когда он ходил к настоятелю разоблачать себя, от Жоржа, чтобы сохранить основное, требовалось принести в жертву ненужное — то драгоценное «ненужное», которое он в ту ночь умудрился так успешно сохранить. Он отошлёт все послания, включая и последнее.

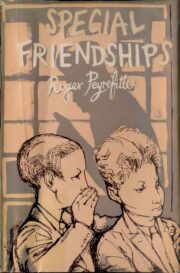

"Особенная дружба | Странная дружба" отзывы

Отзывы читателей о книге "Особенная дружба | Странная дружба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Особенная дружба | Странная дружба" друзьям в соцсетях.