На следующий день, в понедельник Пятидесятницы, школа отправилась в пешее путешествие — и что особенно привлекательно — они собирались дойти до реки и поплавать.

Трое старшеклассников с последнего курса — риторы, лучшие в классе, шли за Жоржем, Люсьеном и Морисом — на таких прогулках они ходили по трое в ряд. Три ритора разговаривали о возлюбленных и неожиданных вечеринках. Один из них, который только что заявил: «Я живу просто ради танцев», учил соседа бальному этикету. Он сказал:

— Ты был не прав, когда на Пасху протанцевал с одной партнершей весь вечер. Я удивлен, что тебя не раскусила твоя родня. Нужно танцевать с несколькими девушками по очереди, и, время от времени, с одной из матерей.

Это заставило Жоржа и Люсьена рассмеяться.

— Тут, — сказал Морис, — привычнее всего — танцевать с Отцами [иносказательно — водить Отцов за нос].

И он проделал вальсирующие движения с ремнем, которым были перевязаны его полотенце и купальный костюм.

Они достигли места, где узкая долина расходилась в стороны, и река, бывшая до того стремительным потоком, стала широко и медленно течь через луга, образовав что–то вроде небольшого озера, окаймленного ивами. Раздались крики удовольствия от зрелища дикого гладиолуса, чьи красные и белые цветы красовались среди трав по обоим берегам.

— Мы могли бы собрать из них букеты на обратном пути, для алтаря Пресвятой Девы, — сказал воспитатель, — но рвать надо только белые. Месяц Марии закончился, но цветы хороши во все времена года, в дань уважения к Ней, которая не только Королева Небес, но королева цветов — мистическая Роза.

Казалось, что в устах воспитателя в каких–то метафорах объединились языки обоих Отцов, Лозона и де Треннеса.

Мальчики рассеялись среди деревьев, чтобы облачиться в купальные костюмы, в которых они вскоре начали появляться. Жорж с удивлением глядел на них. Он едва узнавал мальчиков, потому что до сей поры никогда не видел их в таком виде; для душа в колледже использовались одиночные кабинки, а манеры в общежитии были чрезвычайно скромными.

Но сейчас даже физически немощные не желали милостей: они словно пытались преподнести себя более красивыми, во славу солнца и своих спутников. Один, обычно ужасно неуклюжий, ныне преобразился; другой, как правило, такой же неповоротливый в своей одежде, с изяществом ступал по траве.

И все мальчишки, наконец, принялись бегать, обретя счастье оказаться без одежды, свободными, гордыми, и немного обнаглевшими. И, казалось, они получают удовольствие, откладывая момент, когда вода накроет их тела. Они прыгали, кувыркались, врезались с разбега в друг друга и боролись на импровизированных палестрах [площадка для спортивных упражнений], созданных травой. До тех пор, пока одним прыжком, они все, в конце концов, не оказались в воде, подняв большие фонтаны брызг. Люсьен присоединился к ним, а Жорж уселся на берегу, скрестив под собой ноги: он был писателем, собиравшимся наблюдать и описывать их игры. Вот, наконец–то, и Гимнопедия.

К тому же, воспитатель, казалось, был определённо неспособен признать в этих диких и нагих юных существах тех, кого должен был опекать, и поэтому он посчитал себя лишенным власти над ними. Он ушел, собирая цветы и делая вид, что ничего видит. Затем, положившись, без сомнения, на свою веру в Бога, он уселся у подножия дерева. Перекрестился и принялся читать свои молитвы, как какой–нибудь святой, усаженный бесами в самом эпицентре вакханалии.

Ведь всё, что происходило рядом с ним, было вечным ритуалом — обрядом купания. Этот обряд, как и шествия, не имел своей целью обеспечить землю плодами, а, скорее всего, существовал только ради демонстрации плодов юных тел. Мальчики Сен—Клода оказались один на один с природой, и, одновременно, её составной частью.

Ныряльщики собрались вместе на камне, призывно подняли руки, а затем нырнули, каждый строго по очереди. Некоторые плавали друг за другом; другие наперегонки. Кое–кто скользил чуть ниже поверхности, или плыл под водой так, что только их блестящие зады виднелись над водой. Были и те, кто позволял себе инертно погружаться, лежа на спине, а затем всплывать, внезапно и неистово, извергая воду, словно юные тритоны. Другие, дразня Отца, стягивали свои купальники, а потом кричали, что потеряли их — но тот был слеп и глух. Люсьен, жертва общего безумия, резвился в воде, бил по её поверхности руками, кувыркался, пьяный от радости, просто от того, что он есть на свете. И даже Жорж, на некоторое время, полюбил свой колледж, поскольку тот мог создавать подобные моменты.

Жорж был не очень хорошим пловцом, и ему не хотелось быть осмеянным, даже, если это означало ещё и демонстрацию его прекраснейших темно–бордовых плавок, украшенных красивым вензелем. Он вспомнил латинскую пословицу, согласно которой истинный омут невежества должен быть неспособен или читать, или плавать. Он почувствовал себя неграмотным: по крайней мере, здесь он был последним в классе. Он поднялся и двинулся вниз по течению, для того, чтобы искупаться как–нибудь приватно. Попрактиковав уроки, полученные в бассейне во время каникул, он лег отдохнуть в воду, расположив голову на берегу в тени ивовых ветвей, обременённых серёжками. Там он оказался невидим как со стороны, так с противоположного берега. Какое милое укромное местечко! Было жаль находиться тут в одиночестве.

Слева от него, по дальнему берегу приближался суматошный гомон; то прибывала юниорская школа. Воспитатель старшеклассников встрепенулся, призывая свой отряд сосредоточиться на верхнем краю озероподобной части реки. Жорж видел, как тот, с молитвенником в одной руке, с букетом для Пресвятой Девы в другой, и со шляпой на затылке делает широкие, повелительные жесты, без сомнения, радуясь возможности вновь обрести власть.

Жорж не пошевелился. Он тщетно напрягал глаза, пытаясь различить Александра. Но ему приходилось только ждать; его друг должен неизбежно прийти к нему, как к духу реки.

С какой лихорадочной поспешностью, вдохновлённые видом старшеклассников, новоприбывшие купальщики принялись стаскивать свою одежду! Первые уже были готовы плюхнуться в реку, но их пыл охладел из–за нерешительности: они слегка содрогнулись на ветру, попробовали воду пальцами ног, и, присев, смочили ладони и руки, а кое–кто даже и грудь. Другие, смелее духом, погрузились в воду без колебаний, обрызгав более робких. После чего, ими, как и старшеклассниками, овладело своего рода исступление; играя и борясь, они отошли подальше.

Жорж был удивлён этому зрелищу не меньше, чем в первый раз. Он никогда бы не поверил, что жизнь, излучаемая каждым из этих хилых школяров, обладает такой сладостью и такой силой. Но он так же понимал, что их нагота обманчива: эти мальчики, как самый старший, так и самый младший, не сбросили с себя все покровы. Те тела, которые они щеголяли так бесстыдно, всё ещё хранили свои тайны. В этом колледже, где воспитатели–священники никогда не переставали говорить с ними о Боге, каждый мальчик становился своим собственным священником, или, даже, своим собственным богом, насаждая свою собственную религию: следовательно, каждый из них являлся достойным продолжателем тех жреческих ролей, которые древние греки возлагали на мальчиков.

Но вдруг больше не осталось ни достопримечательностей для наблюдения, ни мыслей: только одна персона. Пересекая луг, к ивам в синем купальном костюме приближался Александр.

Он сорвал красный цветок гладиолуса и, пока шёл, забавлялся тем, что пытался уравновесить его в вертикальном положении на ладони. Тонкая золотая цепочка прыгала вокруг его шеи. Его поддерживали солнечные лучи, травинки почти не сгибались под его поступью. Жорж никогда и не мечтал о таком изысканным видении, и прошептал себе:

— Всю свою жизнь я буду помнить, что видел такое.

Александр в одиночестве приближался к деревьям, напротив тех, где прятался Жорж. Со стороны выглядело, словно они условились о месте встречи. Это было не так, но они встретились.

Теперь уже Александр стал смотреть в сторону старшеклассников, без сомнения, надеясь разглядеть Жоржа. Но Жорж, желая продлить пиршество своих глаз, предпочёл пока не показываться. Мысль о том, что именно его собственный образ в данный миг заполняет мысли в той светлой голове через реку, пьянила; как и осознание того, что именно в момент, который выберет он, они обнаружат друг друга.

Сегодняшний день воистину оказался праздником, компенсирующим тот воображаемый, который на второй день Молебствий Жорж сотворил и поместил на небеса, смотревшие вниз на Гиацинта.

Теперь Александр стал смотреть в другую сторону, в сторону своего отделения школы. Он стоял; его правая рука была поднята и прижималась к наклоненному стволу дерева, а с другой его руки к ногам свисал гладиолус. В совершенстве Твоём и красоте Твоей, и укрепись, и процветай, и царствуй [Псалом 44:4]. Определённо, этот литургический текст был написан в ожидании подобной минуты славы. Но то, чем любовался Жорж, было не таким, как и в других мальчиках — а в тысячу раз большим, чем в других мальчиках — очаровательным, если судить по внешности; сейчас это был не просто Амур Фесписа. Это было божественное воплощение святой души; разума, выходящего за пределы мальчишеского возраста; и сердца, полного сил, честности и дружбы.

Свисток воспитателя положил конец купанию старшей школы. Александр, чьё внимание было отвлечено, снова повернул голову в ту сторону. Он шагнул в сторону реки, его рука поднялась, чтобы защитить глаза от солнца. И вот тогда Жорж наконец–таки позвал его:

— Эй! Эй!

Александр повернул голову и сильно покраснел. И, подобно стреле, нырнул в реку, словно стремясь проучить и положить конец нескромному преклонению, объектом которого он оказался. Там, где он стоял, только гладиолусы плавали по воде; в дни таких чудес подобное можно было принять за перевоплощение. Смеясь и брызгаясь, он появился снова, с каплями воды, повисшими на мочках ушей словно жемчужины. Он подхватил и бросил своему другу плавающий рядом цветок. Этой изысканностью и закончилась их встреча.

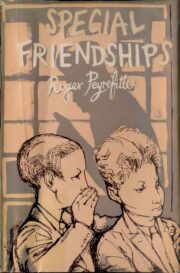

"Особенная дружба | Странная дружба" отзывы

Отзывы читателей о книге "Особенная дружба | Странная дружба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Особенная дружба | Странная дружба" друзьям в соцсетях.