Во всяком случае, не присутствуй тут воспитатель, Жорж, конечно же, обругал бы подлого парикмахера. А так он зажал локон в руке, словно бы тот принадлежал Александру; и, сделав это, снова вспомнил Отца де Треннеса, изгнанного им из колледжа ради защиты своего секрета, тайны своей золотистой пряди волос.

В оранжерее мальчик сразу же заметил маленькую светлую брешь, сделанную парикмахером, и походившую на шрам. Жорж подумал о возможности обесцветить другой локон, но побоялся, что это может выдать его, и ему не хотелось становиться посмешищем.

— Приношение, которым я обязан тебе, — сказал он Александру, и передал тому локон. Мальчик посмотрел на светлые волосы, среди которых были и другие, тёмно–каштановые, принадлежащие Жоржу.

— Ты и я, — произнёс он.

Потом он спросил у Жоржа, что вызвало отъезд Отца де Треннеса. Это происшествие восстановило в прежней должности бывшего воспитателя студии юниорской школы; так же, как это случилось у старшеклассников, но Александр пока имел оснований жаловаться, без каких–либо затруднений получив разрешение покинуть помещение во время занятий в студии. Жорж объяснил ему, что, как полагают, Отец де Треннес был вынужден упаковать свои пожитки и уйти после размолвки с настоятелем.

— У меня стало спокойнее на душе за тебя, — сказал Александр. — За себя я не волновался.

Жорж рассмеялся.

— Тебе следовало бы волноваться насчёт своего брата. Там многие беспокоились на его счёт.

Они сели бок о бок: Александр склонил голову на плечо Жоржа.

— Разве могло относиться к моему брату то, что я написал: «Я думаю о тебе все время?»

Календарь указывал на приближение Уединения первого причастия. Это, конечно же, касалось только некоторых мальчиков из младшей школы, чьим проповедником по такому случаю стал их собственный префект. Но Жорж думал об Александре, который приближался к этому событию.

Будет ли с нежностью вспоминать своё первое причастие Александр? В Сен—Клоде часто говорилось, что день первого причастия — это самый замечательный день в жизни; а по мнению Отца де Треннеса, первое причастие в день Святого Панкратия стало бы лучшим из всех.

Пока самые младшие юниоры готовились принять Таинство, в старшей школе продолжались репетиции Les Plaideurs. Настоятель не стал принимать сторону Боссюэ в разногласиях семнадцатого века относительно театра, так как считал, что комедия и благочестие совместимы. А почему бы и нет, смог же он проглотить еще более острые противоречия: к примеру, публичные чтения Тартарена из Тараско́на в один день, и Жития святых на другой; или же, освобождение от должности Отца де Треннеса, не исключая при этом Мориса.

На заседании Академии в последнее воскресенье мая настоятель отмечал день рождения выдающегося бывшего ученика колледжа, ставшего членом Académie des sciences [Французская академия наук] в секции зоологии. Он зачитал полный список трудов того зоолога, и там тоже примирилось возвышенное и смешное, так как в списке трудов высочайших умозаключений присутствовала одна работа, озаглавленная: Привлекательные образцы бородавок.

Июнь начался великолепно. Первым днём месяца был четверг. На свидании Жорж дал Александру одну из сигарет Отца де Треннеса — сказав, что это подарок от Люсьена. До той поры он не решал покурить их, сдерживаемый своего рода застенчивостью. Более того, ему казалось, что они смогут принести ему несчастье. Но, после того как пристыдил себя за такие суеверные представления, он, в конце концов, решил выкурить их, и ему захотелось, чтобы мальчик разделил с ним это деяние. К тому же, это доставило бы удовольствие Отцу де Треннесу.

Александр позволил спичке догорать между пальцами, до тех пор, пока смог держать её.

— Смотри, — произнёс он, — это хороший знак, когда она догорает до самого конца, не рассыпаясь.

Он словно бы догадался о мыслях Жоржа и захотел успокоить его с помощью хорошей приметы. Ему понравилась идея покурить, но вскоре его затошнило.

Сигарета Отец де Треннеса оказалась отброшенной к подножию апельсинового дерева. Жорж вспомнил, что уловил запах именно этого особого табака, когда проходил мимо двери Отца той ночью — ночью, когда она открывалась, впуская сначала брата Александра, а впоследствии настоятеля. При всей своей философии он никак не мог заставить себя считать те воспоминания чуточку неприятными.

Если бы он не боялся выглядеть не столь взрослым, как Александр, он тоже бросил бы свою сигарету. Однако он должен был стараться думать о чем–нибудь еще. Он достал из бумажника картинку Фесписа и передал Александру, который до сих пор её не видел. Мальчик долго рассматривал её в тишине, прижал к своей щеке, и прислонил её к апельсиновому деревцу, в кадку которого он уронил сигарету: подобно ладану, дым из Египта неуклонно поднимался в сторону Амура [т. е. в сторону Любви].

Воскресенье оказалось интересным по нескольким причинам: оно отличилось тем, что на него пришлась Пятидесятница [Духов День или День Святого Духа — 50‑й день после Пасхи], торжественное причастие, и ежемесячный родительский день. К тому же, это было первое воскресенье, на котором литургические украшения стали красными. Как и на первой мессе октября, этот цвет являлся не символом мученичества, а цветом торжества Святого Духа. Тогда подобное позабавило Жоржа, который решил рассматривать этот цвет как символ совершенно иного; впоследствии оказалось, что он был прав.

На высокой мессе во втором ряду нефа были замечены его родители. Он остался доволен: они оказались на хорошем месте, по сравнению с другими, и подобное наполнило его гордостью. Он знал, что тут присутствуют и родители Александра, но не знал их в лицо. Родительский день со своими родными Александр всегда проводил в соседнем городке, куда его забирали к ланчу, и обычно возвращали на машине, уже после того, как навещавшие его родители уехали на поезде. Но на этот раз он должен был вернуться пораньше, из–за необходимости присутствия на вечерне.

Он напрасно искал семейное сходство с Александром в лицах приехавших родителей. Некоторые из мужчин походили на врачей — отец Александра был практикующим доктором. Но к чему всё это? К черту отцов, светских и духовных. Александр был достаточен сам по себе. Как тот бог, в честь которого на Дельфийском храме [Храм в Дельфах был посвящён Аполлону. На его фронтоне имелось загадочное изображение буквы «Ε». По одной из версий, буква «Е» означает «ты еси», ибо при входе в храм бог встречает входящих словами «Познай себя», а отвечать ему следует «ты еси», утверждая в нём тем самым истинное и чистое бытие] появилась надпись «Он есть», Александр тоже «был».

Священником, руководившим церемонией в тот день оказался епископ in partibus [т. е. епископ из заморских стран], епископ из Пергама. До той поры такое название не вызывало у Жоржа ассоциации с епископами, а прилагалось к слову «эфеб» [Эфеб из Пергама (Пергамона), или Обнаженный эфеб, или Критиев юноша — древнегреческая статуя, ок.480 г. до н. э. Экспонируется в Новом Музее Акрополя, в Афинах] и встречалось в одной из книг из библиотеки его отца.

Епископ Пергама оказался толстым и величественным прелатом, в отличие от присутствующего в прошлый раз кардинала, тощего и скромного. Он был выпускником Сен—Клода, а затем одним из его преподавателей. Без сомнения, факт возвращения великого человека под эту крышу доставлял ему удовольствие. С какой гордостью он носил митру! Конечно же, она была надета не во славу Божию, а, скорее всего, выставлялась напоказ ради восхищения мальчиков и его бывших коллег. Тем не менее, когда его голова, на краткий промежуток времени, осталась непокрытой, он, демонстрируя широкий и добрый характер, провёл рукой по своей лысине — возможно, с целью смягчить сердца старых коллег и развлечь мальчиков.

После мессы Жорж отправился в комнату для свиданий, где его родители разговаривали с родителями Люсьена. Он обвел взглядом большой, переполненный зал, пытаясь заметить, находятся ли тут родители Александра. Наконец, он увидел Александра вместе с братом, стоящих рядом с леди и джентльменом, обладавшими весьма приятным обликом. Он заволновался при виде этих людей: ему захотелось увести их сына подальше от них. Мать Александра обнимала его за шею, светлую и грациозную в открытом вороте спортивной рубашки, и лениво поигрывала золотой цепочкой, которую Жорж целовал на их первом свидании.

Вечерня оказалась богатой на плачевные фиаско. Епископ из Пергама, выступая ныне в качестве проповедника, очевидно, не изучал риторику в том городе. Бедный старший священник епархии! Как же он, в благочестивом неистовстве, тряс своим стихарём тонкого кружева, своим наперсным крестом, своей бело–жёлтой лентой, и накидкой с горностаевой отделкой! Он даже сбил со своего носа очки, но их успели поймать. Обращаясь к своей пастве, в какой–то момент он так рявкнул «О, Мария!», что даже причащающимся не удалось сохранить невозмутимый вид. Что касается Святого Духа, то он процитировал Святого Бернарда [Святой Бернард из Ментона, Святой Бернард Швейцарский, 923–1008 гг.. В честь него назвали особую породу собак сенбернар.] в том смысле, что «Святой Дух есть Поцелуй Бога». Жорж отметил его как еще один поцелуй, добавленный в копилку отца Лозона.

И, наконец, в противовес сладости и света сегодняшнего события — старший священник приплёл ужасающие описания греха и ада. Его выступление напоминало проповедь октябрьского Уединения, посвящённую несчастью с Андре. Только тогда оно иллюстрировалось судьбой человека из Бальме.

— Огонь спереди и сзади, огонь сверху и снизу, огонь справа и слева, огонь везде, то есть ад! — гремел оратор. — И из этой страшной топки всякий, кто умер во грехе, никогда не выйдет — никогда, никогда, никогда!

— Следи за ветками на своём гербе, — прошептал Люсьен Жоржу, — теперь они в любой момент могут воспламениться.

Настоятель пребывал в состоянии испуга. Это, по правде говоря, было довольно далеко от Боссюэ, а гораздо ближе — с таким количеством огня — к разделу суфле из поваренной книги [оно готовится при довольно высокой температуре]. Ему, вероятно, было стыдно перед всеми своими гостями. Возможно, он даже сожалел, что не рискнул задержать подольше под своей крышей Отца де Треннеса, для проповеди по такому случаю. Может быть, он просто забыл, что выбор хорошего проповедника так же сложен, как выбор друга?

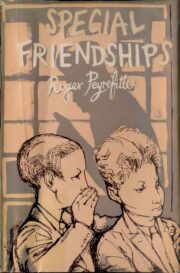

"Особенная дружба | Странная дружба" отзывы

Отзывы читателей о книге "Особенная дружба | Странная дружба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Особенная дружба | Странная дружба" друзьям в соцсетях.