В воскресенье, в последний день апреля на заседании Конгрегации кандидаты вставали на колени у алтаря, со свечой в руке. Отец Лозон задавал им обычные вопросы, и они отвечали все вместе.

— Дети мои, что влечёт вас сюда, к алтарю Марии?

— Отец, это самое горячее желание быть принятым в Конгрегацию Пресвятой Девы.

Затем священник призвал кандидатов развивать достоинства, которыми должны отличаться Дети Марии, в частности непорочность, а затем объявил, что их приняли. Затем новые Дети Марии читали акт посвящения, а Отец прикалывал им на грудь медаль с зеленой лентой. И в конце они обменялись поцелуями мира с другими мальчиками: таким образом, на глазах у Отца Лозона Жорж и Александр — невозмутимо — обменялись святым поцелуем.

Жорж и Люсьен решили, что в ту ночь будут бодрствовать, так как появилась необходимость возобновить их прежние ночные разговоры. С самого первого дня нового семестра они, будучи не в состоянии болтать в спальне, были вынуждены рассказывать друг другу свои секреты на переменах. Жорж больше не замыкался так, как это было в первые дни его дружбы с Александром: даже перед последними каникулами он получал удовольствие, выслушивая рассказы Люсьена об Андре. А ещё большее удовольствие они оба получали от своих ночных бесед, и им не хотелось лишать себя подобного наслаждения.

И Отец де Треннес пугал их не так сильно, как должен был. Теперь они узнали о нем больше; кроме того, он сам демонстрировал склонность к дружелюбию. Оказалось, что он был археологом, другом настоятеля, и теперь отдыхал в колледже после долгого проживания на Ближнем Востоке, где занимался какой–то исследовательской работой. Он принял скромную должность воспитателя в общежитии и студии, несомненно, в счёт уплаты его долга.

Он был человеком очень изысканных манер и внешнего вида. Ещё никогда в Сен—Клоде не видели рясы из полотна более тонкого, чем у него; манер, настолько благородных и таких учтивых; щек, так скрупулезно выбритых и слегка напудренных. Всё это изящество изменило суровость первого впечатления, произведённого им.

Отец де Треннес уже наладил хорошие отношения со старшими мальчиками: он любил ходить к ним на площадку во время перемен, рассказывая о своих путешествиях. Он также пристально опекал мальчиков четвертого класса, присоединяясь к их футбольным играм — утверждая, что он не достаточно силён, чтобы играть со старшими. Но, несмотря на правила, он не принуждал мальчиков играть, и было замечено, что Отец–префект не смел вмешиваться. В студии он никогда не отказывал в разрешении сделать что–либо. Казалось, что только в общежитии, он, из–за своей бессонницы, решил установить строжайшую дисциплину. Ничего подобного там не требовалось, но как раз там он становился более требовательным, чем был на самом деле.

В конце концов, Жорж увидел, как в комнате Отца погас свет — темная штора закрывало окно не полностью. Он позвал Люсьена, который задремал. Для того чтобы вести беседу, находясь как можно ближе, они сдвинули свои кровати, прежде чем забраться в них. По такому случаю Жорж запланировал блестящую выходку: он приоткрыл свою грудь и продемонстрировал медаль Конгрегации, приколотую к его пижамной куртке. Люсьен подавил приступ смеха.

— Ты забыл те времена, когда показывал мне свои скапулярии, — сказал Жорж. — Но я подражал не тебе, это один из моих дядей, который носит свою медаль на ленточке, приколотой к халату. Кроме того, мне нравится эта медаль Ребёнка Марии. Ты тщательно осматривал аверс? Там два сердца, пронзенных кинжалом, в окружении роз и шипов, и языки пламени. Пламя хорошо мне подходит — оно из девиза моей семьи, и вызывает игру слов с моим именем, примерно такую же хорошую, как те каламбуры, которые мы тут создавали. Это Sarmentis Fiamma [Озаряющее пламя].

— Это хорошо, но я надеюсь, что ты застрахован от огня!

— Потом, кинжал — это перочинный ножик, которым Александр и я разрезали наши руки, как делали вы с Андре. Что касается роз и шипов…

Неожиданно Жорж увидел, как Люсьен, начавший улыбаться на розы и шипы, закрыл глаза и внезапно затих в той абсолютной тишине, которая указывает на глубокий сон. Тотчас слабый звук от скрипнувшей половой доски заставил его повернуть голову. У изножья его кровати стоял Отец–воспитатель. Он переместился, встав рядом с Люсьеном и произнёс:

— Только не стоит утверждать, что спите, мой дорогой юный господин Ровьер.

В след за этими словами он улыбнулся, и его улыбка успокоила Жоржа. Отец де Треннес присел на тумбочку Жоржа, оказавшись между двумя их подушками — вместо теней Александра и Андре.

— И о чём, — сказал он, — два неразлучных приятеля могут говорить друг с другом в столь поздний час?

Он по–прежнему улыбался, и его голос стал едва слышным — скорее шепот, чем голос.

— Они, вероятно, рассказывают друг другу, — продолжил он, — что их новый временный воспитатель, после того, как вывел их на прогулку после обеда, а потом проповедовал на вечерне, должен был сильно устать, и позволит себе немного расслабиться. И, как вы могли видеть, он ушёл в свою комнату, но он не спал. Он слушал, прижавшись ухом к окошку. Как видите, он знает, что если определенный период времени продолжать наблюдение, то всегда можно воспрепятствовать тем, кому захочется предаться бессмысленной болтовне. Но он также знает, что те, у кого имеются более серьезные причины для разговора, могут быть ещё более терпеливыми. А все серьёзное и значимое ему интересно, — и делает его, в свою очередь, упорным в ожидании.

Отец был неправ, припомнив свою вечернюю проповедь: грандиозные образы, вызванные его красноречием в церкви, были враждебны к настроению его ночных шептунов. Он взглянул сначала на Жоржа, затем на Люсьена, вероятно, чтобы увидеть, какой эффект произвели его слова. Но Жорж отвёл взгляд; он испытывал смущение, которое, по–видимому, разделял и Люсьен. Отец де Треннес продолжил:

— Археология — всепоглощающая наука — как вы знаете, это моя профессия в миру. Храм может быть восстановлен по немногим фрагментам своей архитектуры; можно восстановить надпись, хотя большинство слов в ней были стерты. В отличие от большинства людей, я применяю свои профессиональные навыки в жизни. Например, я могу восстановить секреты каждого мальчика по движению, взгляду, по самым пустяковым признакам.

— Например, для меня стало ясно, в мою самую первую ночь здесь, что ваша обособленность в этом углу — кровать господина де Сарра была ещё незанята — должна благоприятствовать замыслам двух таких проницательных юношей, какими, кажется, вы являетесь. Я держал свои глаза и уши открытыми, и уже начал чувствовать, что в вашем случае я ошибся, как в тех ваших коллегах–сеньорах, что лежат здесь, когда заметил, буквально миг назад, что ваши кровати чудесным образом сблизились. Так что я пришел посмотреть, не будет ли у этого чуда каких–нибудь последствий.

Он оглядел Жоржа и Люсьена, по–видимому, полагая, что сейчас принёс им облегчение. Но Жорж, удивлённый сверх меры, бросил вопросительный взгляд на Люсьена, а затем, как и тот, отвел глаза от священника.

— Очень хорошо, — произнёс Отец, неожиданно поднявшись на ноги. — Шутка затянулась.

Его голос был таким же тихим, как и раньше, но его тон изменился.

— На колени, вы оба, да побыстрее, — добавил он.

Под прикрытием одеяла Жорж снял медаль Ребёнка Марии. Он опустился на колени на прикроватный коврик, подав пример Люсьену.

— Не там, пожалуйста! — сказал Отец, — в проходе, так чтобы я мог видеть то, что вы делаете.

Он прислонился к шкафчикам, которые обрамляли этот край спальни, неподалеку от двух мальчиков. Достал свои чётки из кармана и молча пропустил их бусины сквозь свои пальцы.

Жорж не знал, что делать с этой смесью сладких речей и строгости. Священник сначала попытался их успокоить, а затем наказал. Он словно бы поднял их, только для того, чтобы как можно более эффектно бросить. Что он за человек? Сказанное им было едва ли менее неожиданным, чем то, что он сделал. Он подслушивал, как лакей или как чернь, за шторами. Он попытался подслушать разговор — но только для того, чтобы к нему присоединиться; продолжил разговор, а потом внезапно рассердился. Разозлился, потому что говорил только он один, или потому, что перестали говорить? Во всяком случае, для тех, кто не был профессиональным археологом, его поведение было также трудно расшифровать, как и стёртую надпись.

Однако Жоржа не сильно волновало то, как раскрыть эту тайну. Он был обеспокоен, стараясь не раздражать человека, от которого могли зависеть его встречи с Александром. Поэтому стоя на коленях, он старался держать себя неподвижно, таким образом доказывая свою добрую волю. Он подумал о медали; та была в постели, и её лента могла измяться.

Отец, перебрав все бусины чёток, снова подошел к двум мальчикам и приказал им встать на ноги. Сведя их вместе, он обнял их и притянул к себе, словно желая выразить, что прощает их этим ласковым объятием. Затем он медленно от них отстранился; он изучал их в свете ночника, но его собственное лицо находилось в тени. И, наконец, произнёс:

— Вы должны хорошо помолиться за меня.

На следующий день Жорж и Люсьен оказались еще менее способными понять, что отец де Треннес ожидал от них прошлой ночью — таким непоследовательным было его поведение. И вновь его манеры претерпели изменения: теперь он вёл себя по отношению к ним с полным безразличием. Он очень быстро позабыл, что поручил себя их молитвам, и, возможно, даже раскаивался, что сделал подобное. Кроме того, что за мотив двигал им, когда он пожелал, чтобы они за него помолились?

Короче говоря, друзья были недалеки от мысли, что Отец слегка чудаковат. Во всяком случае, они решили не подвергать себя дальнейшим вторжениям в их тайну в случае, если он сам уже не решил в дальнейшем не обращать на них внимания. Разве не сам священник заявил, что его визит к их кроватям был всего лишь «затянувшейся шуткой»? Хотя она, кажется, напротив, была замечательно короткой.

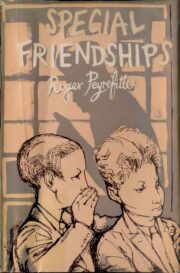

"Особенная дружба | Странная дружба" отзывы

Отзывы читателей о книге "Особенная дружба | Странная дружба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Особенная дружба | Странная дружба" друзьям в соцсетях.