Мысль о том, что его неожиданное изменение может быть искренним, даже не пришла ей в голову. Он ничего не делал наполовину, это она знала хорошо. Таким образом, если религия действительно дала свои корни в его сознании, то вслед за ней неизбежно последует мораль, а это могло означать конец для нее. Нет, она попыталась отмахнуться от этих страхов… Он снова вернется к ней, когда победит в этой несчастной войне; и тогда он снова будет любить ее, а не заниматься разговорами о войне, сидя в ее комнатах.

– Барклай и Багратион намерены оказать сопротивление в Смоленске, – говорил в это время Александр. – Багратион убежден, что из-за этого постоянного отступления в войсках слабеет дух. Не думаю, что им удастся удержать город, и Барклай того же мнения.

– Почему бы вам ненадолго не забыть о войне, – взмолилась Мария. – Вы же не щадите себя. Любовь моя, вы в Петербурге, а они в Смоленске; теперь вы уже ничем им не поможете. Почему вы не отложите все эти бумаги и карты и не забудете обо всем этом со мной?

Он улыбнулся ей.

– Я настолько пренебрегал тобой в последнее время?

Она проскользнула мимо него и стала, это заставил ее сделать какой-то инстинкт самосохранения. Затем она потянулась к нему, притянула к себе его голову и начала целовать его.

– Раньше мы никогда не разговаривали о политике, помните? – прошептала она. – А теперь, когда бы мы ни оставались одни, то все время говорим об одной этой, войне да войне.

Он держал ее в своих объятиях, и она прижалась к нему, стараясь возродить и удержать в нем теплоту той привязанности, которая существовала между ними уже так давно. Он прижался подбородком к ее лбу, и его губы коснулись ее виска.

– Вы помните тот день на острове? – неожиданно спросила она. – Все было точно так же, как раз перед вашим отъездом в Эрфурт, и я предупреждала вас о заговорах в столице. Тогда вы сказали, что не можете без меня жить, Александр. Вы просили меня всегда оставаться с вами, и я это обещала. Вам тогда было плохо, вы нуждались во мне.

– Тогда речь шла только обо мне самом, – ответил он. – А теперь – о моем народе, о моей стране. Я бросил Бонапарту вызов, Мария, и если я проиграю, это будет конец для всей Европы и, возможно, навсегда.

Он выпустил ее из объятий и отступил назад.

– Он же хотел заключить мир, – вяло произнесла она, облокотившись о стол, сминая при этом карту. – Почему вы не согласились и не прекратили все это?

Александр обернулся и посмотрел на нее.

– Я никогда не заключу с ним мира, – сказал он, – до тех пор, пока не выгоню его из России.

Она хотела приблизиться к нему, но передумала.

– Вы больше не любите меня, не так ли?

– Я никогда не переставал любить тебя, Мария, – нежно проговорил он. – Но сейчас у меня просто не хватает времени думать о тебе.

Он прошел к двери и тихо закрыл ее за собой. Несколько мгновений Мария оставалась стоять около стола, потом повернулась и швырнула карту на пол. Бессильно рыдая, она скидывала книги и бумаги со стола до тех пор, пока не увидела в зеркальной поверхности собственное отражение. Она наклонилась и уставилась на свое лицо, вспомнив, что этот стол Александр подарил ей много лет тому назад. Он был мраморный, выложенный лазуритом, ни у кого в это время в Петербурге не было стола с зеркальной поверхностью. С тех пор это стало повальным увлечением. Она пальцами стерла слезы и посмотрела на свое отражение еще раз.

– Может быть, я старею… И в этом все дело? Я безобразна… Но почему, почему же после стольких лет?

Она выпрямилась, отошла от стола, и руки ее инстинктивно потянулись к спутанным волосам. После многих месяцев самообмана она наконец-то взглянула фактам в глаза, и правда неожиданно вернула ей самообладание. Он начал охладевать к ней. Он казался по-прежнему любящим и добрым, но существовавшего раньше огромного чувственного влечения между ними больше не было. Она была достаточно опытна, знала мужчин подобного рода и понимала, что главная ее власть над ним потеряна.

Нарышкина отшвырнула ногой валявшуюся книгу и подумала, что независимо от того, кто выиграет в этой войне, она уже потеряла все.

Она направилась к себе в спальню и позвала горничную. Час спустя Мария оставила Летний дворец, одетая в самое свое красивое белое платье, украсив грудь и уши рубинами и бриллиантами, которых до этого не носила, потому что Александр считал, что ей не идут драгоценности. Ее карета подкатила к роскошному дому на Невском проспекте, принадлежавшему польскому дворянину, который никогда не делал секрета из того, что восхищался ею.

– А правда, – нашептывал ей в ушко этим же вечером ее новый любовник, – правда, что царь приказал нарисовать вас вот такой?

Мария открыла глаза.

«Я всегда любил тебя, но сейчас у меня нет времени думать о тебе… Я устал, моя дорогая, я слишком устал даже для того, чтобы просто говорить. Его величество занят на встрече с генералом Аракчеевым, мадам. Он сожалеет, что не может пообедать с вами сегодня вечером…»

Голоса затихали в ее голове. Они звучали все время, пока она обедала, пока поднималась по лестнице в спальную, пока мстила Александру Павловичу единственным доступным ей способом.

Она даже не осознавала, насколько глубоко ранили ее все эти вещи, которые сейчас вновь и вновь приходили ей на ум – извинения, отговорки, бесконечные намеки, что через столько лет их любовь умерла.

– Так это правда? – повторил свой вопрос о ее портрете любовник-поляк.

– Афродита, встающая из пены. Да, это правда.

Но тогда на мне не было этого, – сказала она, дотрагиваясь до огромных бриллиантов в ушах. Мужчина рассмеялся.

– У царя есть портрет, а у меня оригинал. Мадам, я обожаю вас.

Шестнадцатого августа началась битва за Смоленск.

Армия Барклая де Толли заняла древний город и была готова к его защите, а войска под командованием князя Багратиона прикрывали их линию отступления. Барклай просто потребовал этого, поскольку не был уверен, что сможет сдержать французов. Он находился в своей штаб-квартире уже сорок восемь часов, получая донесения от своих разведчиков, которые сообщали ему, об огромной армии, сгруппировавшейся на южных от Смоленска холмах; к ней подвозились артиллерийские орудия; солдаты и провиант переправлялись через мост, который французский маршал Даву смог построить через Днепр ниже города; а главная часть французской армии ждала в резерве. Маршалы Ней, Даву, польский князь Понятовский и сам пышный Мюрат командовали резервами, готовые каждую минуту двинуться вперед и решить исход дела, как это часто бывало в великих кампаниях прошлого.

Барклай следил за каждым корпусом и его командующим по донесениям и, к своему облегчению, обнаружил, что Наполеон не решился разрывать их линии коммуникаций с Москвой, не предпринял никакой попытки предотвратить отход вражеской армии из города.

– Он уверен в своей победе, – объяснил полковник Уваров. Барклай кивнул, хмуро глядя вниз на карты, расстеленные перед ним.

– Разведка докладывает, что он верит, будто армия Багратиона находится здесь же. Это будет решающая битва, мой друг, которая может закончиться нашим полным уничтожением. И если бы я дал волю некоторым горячим головам, то этого было бы не избежать. – Он зевнул и загасил свечи, которые истекали воском около его локтя.

Сквозь окна уже просачивался рассвет. Вдруг Барклай посмотрел наверх и положил руку на плечо Уварова.

– Послушайте, – сказал он, и оба услышали глухой грохот, подобный приближающемуся грому, стекла в окнах слегка дрожали. – Пушки, – пояснил Барклай, – это начало обстрела. Передайте нашим батареям, пусть сохраняют спокойствие и не стреляют, пока не увидят пехоту. И пошлите донесения командирам городского аванпоста. Не отдавайте ни пяди русской земли, пока жив хоть один защитник; это приказ царя. Идите же и поспешите!

Медленно поднималось солнце, и французский обстрел внешней линии обороны все продолжался. Рушились здания, с грохотом разлетались кирпичные кладки, в воздух поднимались тучи слепящей пыли; в руинах то тут, то там появлялись красные язычки пламени, их тут же тушили. За городскими стенами множество гражданских лиц сгрудилось в подвалах, дрожа и плача от страха; в основном это были женщины и дети, которых насильно эвакуировали. Мужчины были в войсках Барклая, вооруженные ухватами, ножами, вилами и даже камнями. Других расставили в специально указанных местах около зданий рядом с кучами соломы, дегтя и купороса.

К полудню обстрел стал ослабевать и в обнажившихся пригородах Смоленска русские выползли из руин и заняли свои места. По русским батареям прокатился приказ: «Приготовиться к огню». Разведчики, сидящие на деревьях и зданиях, наблюдали за местностью вокруг Смоленска в подзорные трубы; среди них находился и Барклай де Толли, в чью штаб-квартиру попал снаряд. Сначала от наблюдателя к наблюдателю разнеслись крики, а потом от линии французских войск ясно донесся звук горна, трубившего наступление. В этот момент огромная масса французской пехоты начала передвижение по открытой местности. Их позолоченные штандарты с орлами ярко сияли на солнце.

– А-а, – выдохнул Барклай, прищурившись и глядя в свою трубу. Они подходили все ближе и ближе; можно было уже слышать крики: «Vive l'Empereur», доносившиеся от передовых рядов в то время, как они неуклонно приближались к жерлам русских орудий.

Барклай, продолжая смотреть на наступавших французов, знаком подозвал одного из своих адъютантов.

– Отдайте приказ открыть огонь!

Через несколько минут все оказалось в кромешном аду выстрелов и разрывов, которые косили, как траву, шеренги французов. Заговорили ружья сотен защитников города, скрывавшихся в пригороде. Подходы к Смоленску почернели от французских убитых и раненых, но пехота все подходила и подходила. Волна за волной сравнивались с землей и отбрасывались назад. Солнце стояло уже высоко и пекло вовсю, когда первые солдаты вошли наконец в пригороды города и началась рукопашная схватка.

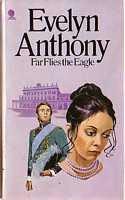

"Орлы летают высоко" отзывы

Отзывы читателей о книге "Орлы летают высоко". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Орлы летают высоко" друзьям в соцсетях.