Ничего удивительного в том, что сестра Гидеон заболела. Она и без того была хрупкой. А сейчас в своей ночной сорочке она напоминала угловатого беззащитного жеребенка.

— Простите меня за то, что причиняю вам столько хлопот, — чуть слышно произнесла она.

Медсестра никогда прежде не обращала внимания на внешность этой молодой женщины. Внешность не имеет значения. Душа человеческая — вот что ценно. Но сейчас ее белое одеяние, точеный профиль и прозрачная кожа, которая чаще всего встречается у рыжеволосых, напоминали ей Мадонну с картины, виденной ею в юности в итальянской церкви, которую она посетила однажды во время каникул.

— Тебе не за что просить прощения. — Она продолжила осмотр. Она говорила тихо, не задумываясь над значением своих слов, успокаивая, утешая. — В том, что с тобой происходит, нет твоей вины. Не терзай себя. Через несколько дней ты поправишься. А теперь покажи мне, где болит.

Сестра Гидеон положила руку себе на грудь, ближе к сердцу.

— Здесь, — сказала она.

Медсестра слегка нажала в область диафрагмы. Лицо сестры Гидеон исказилось от боли. Она закрыла глаза и издала негромкий стон.

— Ничего подозрительного не вижу. — Медсестра, казалось, разговаривала сама с собой. Ее опытные пальцы не находили патологии.

Закончив, она помогла сестре Гидеон застегнуть длинную хлопчатобумажную ночную рубашку. Молодая женщина едва слышно произнесла:

— Мне холодно. Почему здесь так холодно?

— Я принесу еще одно одеяло. — Она плотнее подоткнула сетку вокруг узкой кровати. — Сейчас вернусь.

Следующие сутки не принесли заметного улучшения. Медсестра решила побеседовать с настоятельницей.

— Как она?

— Трудно сказать, матушка. То, что произошло в часовне, и эти ужасные приступы боли… — Сестра Паула в замешательстве помолчала. — Не могу сказать, есть ли здесь какая-то взаимосвязь. Температура ее тела нормальная. Я бы не поверила, если бы не измерила ее дважды. Однако ее знобит, словно в лихорадке. Не знаю, что и думать.

Женщины переглянулись. Коридор был залит ярким полуденным солнцем, было нестерпимо жарко.

— Отчего же эти приступы боли?

— Могу предположить, что это — какая-то вирусная инфекция, — задумчиво произнесла монахиня. — В этом коварном климате никогда не знаешь, чего ожидать… Я понаблюдаю за ней в течение нескольких дней. В пятницу, если ее состояние не улучшится, придется обратиться к доктору.

Медсестра спала в соседней комнате. Двери оставили открытыми. Невзирая на смертельную усталость, она спала чутко. В три часа ночи ее разбудило невнятное беспокойное бормотание. Она встала.

— Что случилось?

Она пыталась разобрать слова. Они не имели никакого смысла, и поначалу она подумала, что сестра Гидеон бредит. Слова эти были пронизаны таким невыразимым ужасом, что медсестра сама не на шутку испугалась.

Сестра Гидеон мучительно выкрикивала во сне что-то невнятное.

— Бунуку!

Ее голос казался чужим, пронзительным, детским, охваченным паникой. Встав и подойдя к ее кровати, медсестра увидела, что ее подопечная лежит абсолютно спокойно, мокрые пятна слез покрывают ее щеки.

— Бунуку!

Глава 3

— Бунуку!

Четырнадцать часов спустя заключенная под номером Т307805 лежала, свернувшись клубком, на узкой металлической кровати в тюрьме Холлоуэй в северной части Лондона.

— Бунуку!

Ее словно ударило электрическим током. О боже! Что это?

Эти слова, предупреждение о надвигающейся опасности, были понятны только ей, она помнила их с детства. Это был не сон. Она могла поклясться, что отчетливо слышала голос, полный отчаяния и страха, прокричавший эти слова ей в самое ухо.

Она ощутила, как вскипают в ней знакомые чувства гнева и негодования и она не в силах справиться с ними. Сознание собственного бессилия сводило ее с ума. Она быстро встала. Внезапный шум разбудил Блу. Она задернула занавески. Из темноты донеслось его хриплое щебетание:

— Ты ш-ш-шикар-р-рная. Обож-ж-жаю тебя. Ты ш-ш-шикар-р-рная…

— Ш-ш-ш, — шепотом сказала она.

Обидевшись, попугай нахохлился и изо всех сил ударил клювом по колокольчику, висевшему в клетке.

Блу был одной из немногих радостей, которые она имела здесь, в женской исправительно-трудовой колонии. Ей просто необходимо было о ком-то заботиться. Как она радовалась, когда узнала, что Блу уцелел при пожаре в Нью-Холле. Только благодаря вмешательству здешнего психоаналитика спустя две недели ей разрешили забрать его. Эти две недели заставили ее остро почувствовать свое одиночество и насущную потребность кого-то любить.

Она потянулась за кружкой, стоявшей у изголовья кровати. Там, должно быть, осталось немного апельсинового сока. На кружке была наклеена картинка с надписью «Дом, милый дом».

Каждые четыре месяца в воспитательных целях с ней проводили беседы о событиях того рокового дня. Меньше всего ей хотелось обсуждать то, что творилось у нее на душе, это было слишком личным, но ей не оставалось ничего другого, кроме как рассказывать все снова и снова разным людям, которые занимались ее делом. Все они хотели заглянуть ей в душу поглубже и увидеть там сожаление и раскаяние.

За несколько недель пребывания в тюрьме Холлоуэй штатный психоаналитик Лаура Пегрэм успела познакомиться с ней. Кейт недоумевала — с чего вдруг такое внимание к ее персоне? Она рассказала Лауре Пегрэм о ночных кошмарах, в которых ее измученная душа рвалась домой, но, оказавшись дома — она видела себя гуляющей по саду, — она с ужасом осознавала, что никто из близких не узнает ее. Ей стоило немалых усилий подобрать нужные слова, чтобы описать необъяснимую ярость, временами овладевающую ее рассудком. Лаура Пегрэм слушала, комментировала, объясняла, пыталась разобраться. Она искренне желала помочь своей подопечной. Кейт аккуратно посещала курсы контроля за эмоциями, часами работала над развитием творческого мышления, критической оценки и осознанием общественных ценностей. Она пыталась научиться не загонять свои эмоции в дальний угол сознания, чем она, собственно говоря, и занималась все это время, а, позволив им вырваться на свободу, избавляться от их губительного действия. Она верила, что в конце концов это поможет ей освободиться от прошлого. От того, что произошло.

Крик эхом отозвался в ее памяти, и ярость снова начала закипать в ней. Она знала, что эти слова были призывом к действию, они несли в себе важную информацию. Она физически ощущала пульсирующую энергию, посланную ей извне. Все, с нее довольно! Она не желает ничего знать. Что еще ей может угрожать? Откуда ждать дурного? Что может быть хуже того, что с ней уже произошло? Как бы то ни было, она была почти уверена в том, что поджог свел ее шансы на условно-досрочное освобождение к нулю, и воображение рисовало ей мрачную перспективу провести за решеткой еще год, а может, два, а может, больше, прежде чем комиссия снова пожелает рассмотреть ее дело.

Но она слышала эти слова, а это значит, что ничего не изменилось. Ничего, несмотря на колоссальные усилия с ее стороны. Она думала о том, чего не могла рассказать ни Лауре Пегрэм, ни целой армии других психоаналитиков. Она думала о том, о чем нельзя было говорить ни при каких обстоятельствах. Ей казалось, что она сходит с ума.

Она сделала неглубокий вдох, ее учили этому на курсах медитации, расслабила мышцы рук и ног. Вдох. Выдох. Расслабиться.

Почувствовав небольшое облегчение, она открыла глаза. К зеркалу была прикреплена небольшая карточка, на которой было напечатано: «Что такая прекрасная девушка, как я, делает в таком ужасном месте?»

Это ужасное место было для нее единственным пристанищем. В тюрьме Холлоуэй, где под стражей содержатся более пятисот заключенных, у нее была собственная камера, своя территория. Даже несмотря на то, что двадцать четыре часа в сутки она находилась под наблюдением через стеклянную загородку, вмонтированную в стену ее камеры.

Эта камера, три на четыре, была для нее домом. Здесь в течение двенадцати часов, с восьми вечера до восьми утра, ее держали под замком. Здесь она работала, слушала радио, спала, плакала, пила кофе, грустила. Здесь она предавалась мечтам, строила планы, читала. Или впадала в апатию.

Многие, попав сюда, падали духом, переставали следить за своей внешностью, заботиться об одежде, постепенно теряя человеческий облик, и вставали с кровати только тогда, когда их заставляли это сделать, питая ко всему, что их окружает, угрюмую злобу.

Кейт понимала, что такое поведение было одной из немногих доступных им форм протеста. Охранники обращались с ними, как с глупыми детьми. От них ожидали безропотного подчинения. Никто не считался с их чувством собственного достоинства: конвойные, у которых молоко на губах не обсохло, называли их девочками. Их судьбы вершились посторонними людьми. Их отстранили от участия в собственной жизни, оградили от реальности.

Но дальше всех от реальности пребывала Кейт. Из двадцати шести лет своей жизни четырнадцать она провела в местах лишения свободы. Почти половину жизни, начав отсчет с того мартовского дня, когда судья, зачитав приговор в душной комнате для судебных заседаний суда Сент-Олбанс, сказал: «Уведите».

Она была растоптана, истерзана морально и физически, лишена права считаться нормальным человеком. Покинутая всеми, никому не нужная, она попала на самое дно общества. Помимо свободы ей пришлось отдать слишком много: наивность, смех, любовь. Каждая частичка ее была пропитана тюрьмой. Эти годы были вычеркнуты из ее жизни. С этим ничего не поделаешь. Безвозвратно ушла ее юность. Она не представляла, как надлежит вести себя с мужчиной, если он не тюремный надзиратель. Ее и без того немногочисленные родственники не поддерживали с ней отношений. Одна только бабушка приезжала навестить ее, пока позволяло здоровье. За несколько месяцев до кончины, когда ее состояние ухудшилось, поездки прекратились.

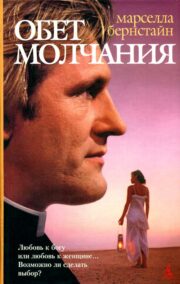

"Обет молчания" отзывы

Отзывы читателей о книге "Обет молчания". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Обет молчания" друзьям в соцсетях.