– Ты очень возражаешь?

– Нет, но… Мне хотелось бы еще…

– Разве я тебе в этом отказываю, Сашенька?

– Это все безумно странно, то, что между нами происходит… И не происходит… Иногда я попросту теряюсь… То, что между нами далеко не всегда бывает… ну, это самое… Но я… Черт побери все на свете, но мне и тогда хорошо с тобой! Мне никогда не приходило в голову, что можно вот так лежать в постели с женщиной и… разговаривать, и испытывать то, что я сейчас испытываю…

– Что же это, Сашенька?

– Сам не знаю, маленькая. Наверное, в нашем языке нет для этого слов…

– Может быть, «нежность»?

– «Нежность»? Не знаю… Мне хотелось бы выучить русский язык, но я далеко не так талантлив к языкам, как ты…

– Я обучила бы тебя, Сашенька, если бы у нас было больше времени… Аглая по Соне и Матвею говорила, что у меня неплохо получается. А Софи…

– Эта петербургская леди… кто она тебе? Что вас связывает?

– Она – моя бывшая хозяйка. Теперь, наверное, можно сказать – подруга… Я училась у нее…

– Ты? У нее? Не верю. Поверил бы наоборот.

– В ней есть честность перед собой и примиренность с миром. Я очень долго не могла этого достичь.

– Примиренность с миром?! – удивился мужчина. – Все, что я про нее слышал, говорит за то, что леди Софи – одна из самых мятежных натур, которые только можно себе вообразить.

– Это совсем не очевидно, Сашенька, но, может быть, ты потом поймешь… Скажи, там, в Англии, на родине, у тебя есть семья?

– Да, я женат уже тринадцать лет. Мою жену зовут Эмили. У нас двое детей. Мы были помолвлены с детства и поженились по сговору между семьями. Первое время после свадьбы в своей собственной спальне я чувствовал себя исследователем полярных льдов. Потом мне это надоело. Что нас связывает теперь? Иногда мне кажется, что Эмили тоже порою задает себе этот вопрос… Мой Бог! О чем я с тобой говорю?! Это просто чертовское нарушение правил хорошего тона!

– Не забывай, – Вера блеснула в темноте желтыми, змеиными глазами. – Я не аристократка, а бывшая рабыня. Ты связался с русской крестьянкой, Сашенька. Твой английский друг в шоке и ужасе. Я просто вижу, как его бакенбарды возмущенно топорщатся каждый раз, когда его взгляд падает на меня. Мне можно говорить все, что угодно, и… со мною тебе не нужно исследовать полярные льды…

– Да, да! – с благодарностью прошептал он. – Мне плевать, кто ты по происхождению! Мне плевать на напыщенного дурака Барнеби! А Майкл Сазонофф…

– Ну, уж он-то может нас понять! – усмехнулась Вера. – У него та же история, только наоборот: Софи, моя бывшая хозяйка – из старой русской аристократии, а его отец был ломовым извозчиком…

– …Плевать на Майкла Сазонофф и его неравную любовь! – почти темпераментно продолжил англичанин. – Ты… Ты – моя леди! Леди Вера… Это очень красиво звучит…

В темноте мужчине было не видно, что Вера покраснела от удовольствия и смущения. Он повернулся набок и обнял ее. Она потерлась щекой об его острое плечо.

– Сашенька…

В близости они были одинаково медлительны. Он прижимался к ее телу осторожно, как к незакрывшейся ране. Она почти не открывала глаз, на ощупь лаская его худое, длинное тело, и на сомкнутых ресницах ее висели слезы.

– Не плачь, маленькая! – дрожащим от нежности голосом шептал он и слизывал их языком.

Глава 39

В которой Софи пытается устроить дела Машеньки Опалинской, Николаша – свои собственные, а Шурочка, не без пользы для себя, демонстрирует образец дедукции

Сделает или нет? Зря ходила или не зря? Марья Ивановна кусала губы, чувствуя, как от нервного озноба разбаливается голова. Стыд, остатки злости и жалкого злорадства, а главное – мучительная нелюбовь к самой себе… Господи, да можно ли так жить! Наклонившись вперед, несильно ткнула тростью в спину старого кучера Мефодия:

– К церкви повороти.

Тот кивнул, подбирая вожжи. Маша подумала: вот ведь и он меня как облупленную знает. А как относится? Презирает? Жалеет? Важно ли это?.. Да, наверно, важно. Только она никогда определять не умела. То казалось: все хорошие, любят ее, глядят с улыбкой. И она среди людей – эдакая бабочка с тонкими крылышками. Так было в юности. И перед Митей она порхала бабочкой, обмирая: ах, может ли он хромоножку полюбить! – а в глубине души нисколько не сомневаясь, что – конечно, может, как же иначе-то.

Потом пришли другие времена. Как-то незаметно она привыкла смотреть на себя усталыми и раздраженными глазами мужа, Дмитрия Михайловича Опалинского. Да: ничего не получилось! Некрасива, неуклюжа, неумна. За что ни возьмется – надрыв и суета, а толку чуть. И все-то о себе, все о себе. Племянники неучами растут, рабочие с приисков разбегаются, родной сын и тот, чуть что, рукой машет: отстань!

Может, она просто родилась не тогда и не там? Ее место – в бальной зале какого-нибудь Тюильри. Огни, ароматы, бездумное круженье… Вот бы Софи-то посмеялась, подумала она, тяжело выбираясь из дрожек. И мне бы надо… Кто-то сказал (то ли мудрец античный, то ли егорьевский знакомый), что главное в жизни – уметь посмеяться над собой. Маша, в общем, была с этим согласна и честно старалась, но мешало недоумение: с чего смеяться-то?! Слезы одни! Вот и сейчас тоже: вспомнишь, как злобилась, на Софи глядя, как выспрашивала ее с жадным, стыдным любопытством – и так совестно…

Она поднялась на паперть, привычно оделяя нищих, не глядя на них и не вслушиваясь в их благодарственное бормотанье. Вошла в храм. Там в этот час было тихо и почти пусто. Матушка Арина Антоновна, сложив руки на коленях, сидела возле короба со свечами. Маша, подойдя, заказала обедню во здравие рабы Божией Людмилы.

– Не спит ночами и не спит, – пожаловалась, в ответ на озабоченный матушкин вопрос. – Нервная очень. Так ведь и понятно…

– Настойки моей надо, на шишечках, – живо предложила Арина Антоновна, – она, ты знаешь, от всего. От живота, от суставов… Я тебе к вечеру Павушку-то с ней подошлю.

Маша наклонила голову: спаси Бог!.. Они с матушкой в последнее время – после долгого бестолкового перерыва – опять задружились. Обеим было ясно – почему; и обе молчали, не решаясь даже словом коснуться запретной темы.

Опять ведь она, с острой ревностью подумала Маша. Я все о Фаниной судьбе сокрушалась, а она не успела приехать – и все решила вроде как мимолетом, каким-то таинственным способом, так что и не узнаешь ничего напрямую, остается слухами питаться.

Я, что – не смогла бы так-то? Ох, да куда мне…

Она остановилась перед иконой Покрова Богородицы. Икона была новая, привезена в церковь на Машиной памяти – лет двадцать назад. Она теперь часто вспоминала, как смотрела когда-то на яркие краски – киноварь, золото, лазурь, – жмурясь от восторга. Она тогда еще не знала ни Софи, ни Мити. Все было впереди…

Краски за двадцать лет почти не потускнели. Огоньки свечек отражались в цветной поверхности и серебре оклада текучей мозаикой. Высокая, тонкая, ломкая фигура Богородицы будто таяла в этих огнях, и белый плат в ее руках, как первый снег, стелился над крошечными домиками, деревьями, речкой…

– «…И молвила леди Изольда: «Сэр, не должно более мне с вами видеться, ибо наши чувства преступны, как мой супруг есть ваш благодетель». – «Воистину так», – ответствовал Тристан. И залились оба горючими слезами…».

Неонила и Людочка сидели на скамейке под сливами, обнявшись и уткнув носы в развернутую книгу. Вернее, в книгу глядела Неонила, а Людочка – на нее, вывернув голову и раскрыв рот, завороженная течением причудливой речи.

– Давай, давай! – заторопила, дергая за подол.

– Уж больно что понимаешь, – буркнула Неонила, весьма, впрочем, польщенная. И продолжала, удвоив энтузиазм:

– «Руки их меж тем переплелись сами собою»…

Шурочка, остановившись за смородинными кустами, радостно заметил:

– Обалдеть.

Марья Ивановна шагнула вперед, с твердым намерением взять Неонилу за ухо да отругать примерно: нашла тоже сказку для трехлетнего дитяти! Но остановилась. Загляделась на Людочку.

Ну, вот что особенного? Дитя как дитя. Сидит, болтает тощенькими ножками, русые волосы над слишком высоким лбом кое-как прихвачены лентой (Неонила, вместо этих дурацких книжек, лучше причесала бы ребенка!), розовые оттопыренные уши – прозрачные, как лепестки… До сих пор Маша не то, что не любила маленьких детей – просто не знала, как с ними обращаться. Сюсюканье и кудахтанье, так натурально выходившее у всех егорьевских женщин, ей не давалось. Попробовала когда-то с племянниками… те как зашипят: не подходи! – она и отступилась. С тех пор, стоило поглядеть на троих зверенышей, сразу вспоминала, как стояла перед ними неловкой дурой. Может, оттого и эта брезгливая неприязнь, которую в последние годы так трудно стало скрывать.

Да и зачем они ей, дети? У нее – Шурочка, один за всех; более чем достаточно. И то, что при одном звуке Людочкиного голоска в ней что-то больно сжимается и хочется схватить девочку на руки, спрятать, уберечь от неведомых и страшных напастей – все это ровным счетом ничего не значит.

– Слушай, мам, а ты попроси Софью Павловну: может, она тебе ее насовсем отдаст?

Маша изумленно обернулась к сыну – он смотрел на нее, безмятежно моргая, закусив зубами травяной стебелек. Хотела что-то сказать, но не нашла слов. Шурочка объяснил с легким вздохом:

– Ну, не слепой же я, вижу. Тебе как раз такую надо. Может, и внучка бы сошла… Но я, ты ж понимаешь, в обозримом будущем жениться не собираюсь.

– Шурочка!.. – сумела таки выдавить Маша.

Он засмеялся. Неонила испуганно ойкнула, книга шлепнулась в траву. Людочка протянула:

– Тетя Маша! – и заулыбалась во весь рот.

– Молоко пить! – строго сказала Маша, едва удерживаясь, чтобы тоже не расплыться в такой же бессмысленной младенческой улыбке.

– Скажи, Мишка, только честно, а ты, после всего… Ну, я знаю, что ты тогда в Петербурге сумел почти все превратить в деньги, и эти твои алмазы, и Англия… Ты теперь очень богат?

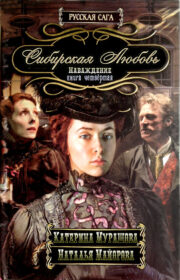

"Наваждение" отзывы

Отзывы читателей о книге "Наваждение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наваждение" друзьям в соцсетях.