Наверное, запоздалый путник, но, когда он поднялся, свет от факелов ярко осветил его лицо. Служитель вздрогнул.

— Что это? — проговорил он. — Это Аханкарас-Раху, как он явился мне в ту ночь, когда я отправлялся с посланием в Дели к Великому Моголу, и он вырвал у меня мою тайну. Гуру выехал среди ночи, Аханкарас появился из храма. О, он знает здесь все ходы… Он подслушивал, шпионил. Ну, я узнаю, что здесь происходит…

Улицы были пустынны, и шествие Гуру, никого не встретив, доехало до дворца Нункомара, лежавшего за городом на берегу Хугли. При въезде во внутренние дворы все слуги падали ниц, узнав по убранству слона и по сопровождающим жрецам, что сам Гуру оказывает дому Гурдаса необычайно редкую честь. Все теснились на дороге и у наружных лестниц, чтобы удостоиться благословляющего взгляда верховного жреца, который вошел в покои Дамаянти в сопровождении Гурдаса.

Красавица бегум лежала на подушках в каком-то оцепенении, из которого почти не выходила после принесенного Хитралекхи известия. Несколько ближайших прислужниц обмахивали ее павлиньими перьями, кругом царило безмолвие, не слышалось ни пения, ни музыки. Дамаянти задумчиво взглянула на верховного жреца, инстинктивно, по привычке, поднялась и поклонилась, коснувшись пола головой. Гурдас удалил прислужниц, подал золоченое кресло Гуру, и тот сказал Дамаянти, севшей у его ног:

— Боги послали тебе тяжелую утрату со смертью мужа, дочь моя!

Дамаянти спокойно смотрела на него, не отвечая.

— Но тяжелее этой утраты тот грех, который ты взяла на душу, отдавшись преступной любви и изменив мужу после клятвы верности!

Он, видимо, ожидал, что Дамаянти возмутится при подобном обвинении и начнет оправдываться, но она продолжала сидеть молча и неподвижно, только слабая, бесконечно грустная улыбка мелькнула на ее губах.

— Ты, значит, признаешь, что совершила этот грех, самый тяжкий для женщины из благородной индусской касты?

— Нункомар не давал мне любви и не требовал ее от меня, — отвечала Дамаянти глухим голосом. — Он не мог упрекать меня, а если я совершила грех, следуя влечению сердца, то он жестоко наказан, так как тот, кого я любила, оттолкнул меня… Нункомар отомщен!

— Его дух, отошедший в обитель мира, не требует мщения, — строго произнес Гуру, — но закон требует искупления такого греха… Знаешь ли ты наказание за твое преступление, знаешь ли, что тебе предстоит смерть?

— Что значит смерть в сравнении с моими страданиями? — глубоко вздохнула Дамаянти. — Я буду лишь благодарна ей за избавление!

— Так благодари меня и богов, одухотворяющих меня, так как я пришел предложить тебе очищение, искупление твоего греха. Ты призовешь благословение, честь и славу на тебя и твой дом, если восстановишь нарушенную верность и последуешь за мужем путем очистительного огня сахагамана. Согласна ли ты на это?

— Я согласна умереть, — отвечала Дамаянти холодно и спокойно. — Моя жизнь хуже смерти, и она избавит меня от страданий!

— Это хорошо, дочь моя, — похвалил Гуру, с довольным видом склоняя голову. — Боги прощают кающемуся, и искупительный огонь сахагаманы очищает запятнанную душу. Благословляю тебя на священную жертву. Гурдас — свидетель, что ты приносишь ее добровольно, чтоб уйти на небо беспорочной. Жрецы моего святого храма останутся при тебе для приготовления тебя к очищению и устранению сомнений и колебаний, которые могут в тебе возникнуть по человеческой слабости.

Гуру вернулся обратно в храм в сопровождении Гурдаса, очень довольный выполнением своей задачи.

Жрецы остались в покоях Дамаянти, являясь каждый час, чтобы укреплять и утешать ее молитвами. Дамаянти спокойно и равнодушно выслушивала их и только однажды попросила позвать Хитралекхи. Она явилась, оправдывая свое отсутствие тем, что легла отдохнуть после многих бессонных ночей. Дамаянти велела ей сесть у ее постели, держала ее за руку и шептала иногда, как во сне:

— Оттолкнул мою любовь… Какие страдания сравнятся с этим? Что мне смерть после этого?

Сэр Вильям лежал несколько дней в страшном бреду, он звал Дамаянти, воображал, что борется с лодочником на шатком челноке, вскакивал, метался, и все ужасы страшной ночи повторялись в его бреду. Капитан Синдгэм все время находился при нем, и только он понимал, что происходит в душе Вильяма. Он делал все нужное для тщательного ухода, предписанного доктором, но сам оставался холоден и почти равнодушен. Его лицо имело мрачное и суровое выражение, только глаза сверкали, когда Вильям произносил имя Дамаянти.

— Его не должны погубить коварные чары змеи, — говорил он про себя. — Он не сделается ее жертвой, рука Раху свергнет ее с высоты, как Нункомара!

Сильная натура Вильяма превозмогла болезнь, он настолько поправился, что мог явиться на службу. Напрягая все силы, он искал возможность предупредить Дамаянти об измене ее прислужницы. Он не решался говорить с Гастингсом, боясь сознаться, как далеко зашли его отношения с женой Нункомара.

Вильям пытался узнать, что происходит в доме Нункомара через нищих, дорого платя им, передавал Дамаянти письма. Нищие брали деньги и приносили известия, что в доме магараджи все спокойно, что красивая бегум, согласно обычаям, проводит время вдовства в своих покоях и что там ничего особенного не замечается. Они уверяли, что передали письма через доверенных слуг, но он не получал ответа и наконец, мучимый тревогой, решился поведать губернатору все случившееся и свои опасения.

— Вам повезло, — строго сказал Гастингс. — Если б вы знали Индию, как я, то не пошли бы на подобное приглашение. Индусские женщины страстны до дикости и жестоко мстят за отвергнутую любовь. Та женщина считает вас погибшим, и ее месть удовлетворена! Предпринять что-нибудь против Дамаянти она не посмеет, так как за ней следят и шпионят сотни других прислужниц. Дайте пройти первому времени вдовства, дайте Гурдасу, который царит теперь в доме Нункомара, окруженный жрецами, и с которым я должен церемониться, уехать в Муршидабад, тогда нам легче будет действовать. Как только Дамаянти покинет дворец и встанет под мою защиту, я могу ее отстаивать против всех… Мне, правда, было бы приятнее, если бы вы не воспылали страстью к красивой бегум, но…

— Вы дали мне слово, ваше превосходительство, — поспешил заявить Вильям.

— Дал, потому что испытывал счастье и вам хотел его доставить, — заметил Гастингс. — Может, этого не следовало, но я дал слово и сдержу его, верьте мне и бросьте тревоги. Завтра день моей свадьбы, я требую от вас радостного и веселого настроения.

Уверенность губернатора успокоила и ободрила Вильяма.

Настал торжественный вечер. Едва скрылось солнце, как все залы правительственного дворца озарились огнями. Слуги в парадных европейских ливреях и пестрых индусских костюмах наполнили дворы, ярко освещенные факелами и жаровнями; караулы стояли у ворот, и все, что было в Калькутте знатного, богатого и блестящего, явилось с поклоном к губернатору, снова всемогущему. Брамины приехали в ярких шелковых одеждах, кшатрии в блестящем вооружении. Все еще испытывали злобу и ненависть за смерть Нункомара, но страх перед властью губернатора затмевал другие чувства, и все приехали с улыбками и заверениями в преданности. Прибыли важнейшие магометане, благодарные Гастингсу за унижение надменного брамина, иностранные агенты и вся английская колония. Явились также с роскошными шествиями посланники князей, желавших заслужить или сохранить милость губернатора. Бегум Мунни прислала из Муршидабада от имени своего несовершеннолетнего сына важнейших придворных в блестящем вооружении. Посланники набоба Аудэ и берарского раджи привезли богатые подарки, и дворы переполняли слоны и лошади.

Наконец все было готово. Маленькие колокола дворцовой капеллы зазвонили, отворились двери во внутренние покои, и Гастингс вышел в залы со своей невестой. Против обыкновения он выступал в роскошнейшем костюме из золотой парчи, на лице его светилась гордость. Марианна выглядела красивее, чем когда-либо, в белом платье, украшенном живыми цветами и драгоценнейшими камнями Индии. Выражение ее лица и манеры отличались смирением, и она лишь изредка поднимала взоры к тому, кто так возвеличил ее. Рядом с ней шла маленькая Маргарита, тоже вся в белом, с венком из лотосов на золотых кудрях. Сэр Вильям и капитан Синдгэм следовали непосредственно за губернатором, за ними верховный судья с женой. Эллен с волнением смотрела на человека, достигшего такой высоты, на бывшего ученика Дайльсфордской школы, пожертвовавшего из тщеславия своей юношеской любовью, достигшего величайшей власти и все-таки нашедшего любовь.

Члены совета и служащие компании подошли, чтобы первыми приветствовать нареченных и сопровождать их в капеллу. Гастингс быстро окинул взглядом собравшихся и мрачно сдвинул брови.

— Филиппа Франциса и мистера Момзона я не мог ожидать, — сказал он, — но ожидал видеть генерала Клэверинга и его супругу. Английский генерал и член совета, — добавил он с горькой насмешливой улыбкой, — должен бы питать настолько дружбы к представителю Англии, чтобы присутствовать на его свадьбе.

— Генерал Клэверинг извиняется, — уведомил мистер Вилер. — Он внезапно занемог!

— Нет, нет, я не принимаю этих извинений, — отвечал Гастингс. — Он, может быть, боится, что я сержусь на него за наши разногласия, но сегодня я не могу сердиться, и мой праздник будет не полон, если нет Клэверинга, — я сам поеду за ним… Принимайте гостей, а вы, господа, — он обратился к адъютантам, — следуйте за мной.

Он быстро вернулся к себе, накинул темный плащ и вышел с Вильямом и капитаном во двор. В толпе слуг и нищих никто не узнал губернатора. Вильям велел подвести лошадей, и они выехали втроем через боковые ворота. Крупной рысью доехали они до квартиры генерала. В доме было мрачно и темно. Испуганные слуги побежали докладывать о нежданном посещении, и Гастингс вошел вслед за ними в комнату, где генерал в домашнем платье сидел в кресле и с угрюмым видом перелистывал английские газеты. Жена его стояла рядом и готовила ему лекарство.

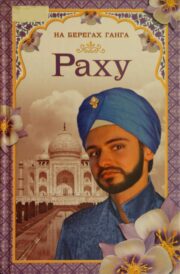

"На берегах Ганга. Раху" отзывы

Отзывы читателей о книге "На берегах Ганга. Раху". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "На берегах Ганга. Раху" друзьям в соцсетях.