– Почему мы так быстро уехали с острова Саба?

– Там нужно было только кое-что сделать. Для чего оставаться дольше, чем нужно, подвергаясь опасности?

– Опасности, какой?

Хуан не ответил. Широкие горячие руки находились на руках Моники и на штурвале, как бы через ее руки он управлял изящным судном, чей курс поворачивал направо, и Моника заметила:

– Вы брали курс налево.

– Да, а теперь взял направо. Мы говорим правый борт.

– Куда мы доберемся, если будем следовать правым бортом?

– Мы приедем в Синт-Эстатиус, голландский островок, ненамного больше, чем Саба. Там нет стóящего порта, и мы проследуем в Сент-Кристофер, а там город Бастер, где не менее десяти тысяч жителей. Еще есть Крепость Тайсон в фантастических руинах, известный серный холм, все у подножья горы Мизери, высотой в четыре тысячи футов. Остров простирается длинной полосой земли, заканчиваясь полуостровом, в центре которого есть лагуна, где в одной мили от него есть необитаемый островок, известный как Невис, похожий на Саба: конус посреди моря.

– Вы хорошо знаете все это.

– Как две своих руки я знаю Антильские острова.

Эти руки были перед ней: широкие, жесткие, крепкие и, тем не менее, полные энергии жизни. Моника не припоминала, что видела когда-либо такие руки. Они свидетельствовали о борьбе, работе, воле. На левой ладони была изящная белая линия старого глубокого шрама, и с любопытством Моника спросила:

– Это штурвал сделал?

– Нет, ни штурвал, ни весло. Это лезвие ножа, Святая Моника. Я схватился за лезвие ножа изо всех сил.

– Это какая-то нелепость! Почему?

– Думаю, инстинкт самосохранения, жажда бессмысленно продлить муку жалкого существования. Мне было десять лет.

– Невероятно! На вас напали с кинжалом? Эта рана на руке ребенка должна была быть…

– Она могла сделать меня никому не нужным, но кровь, которая пролилась успокоила злобу того, для кого моя жизнь была обидой.

– Вас ранил человек?

– Он был мужем моей матери. Я жил с ним первые двенадцать лет. Я знал, что мать умерла, дав мне жизнь или чуть позже. Он, конечно же, ненавидел меня. Много раз он хотел покончить со всем, убив меня разом. Это был один из нескольких случаев. В остальных случаях это было мучение от голода и страха.

– И не было никого, кто мог бы помочь вам?

– Не было никого, даже если и был бы кто-то, кого могло это волновать? У нас не было соседей, была хижина, которая стояла на Утесе Дьявола, где было немного хлеба и много водки. Иногда я сбегал из того ада, исчезал на целые недели, жил среди утесов и кустарников, питался кореньями и моллюсками, которые вытаскивал из камней на пляже, я…

– И вы ни у кого не попросили защиты?

– Кто защитит уличного, дикого, испорченного воришку, который не знал ничего, кроме худших слов и чувств? После этих скитаний я возвращался полуголым, истощенным и голодным.

– А тот человек?

– Бертолоци истолковывал это по-разному.

– Бертолоци? – заинтересовалась Моника. – Я не в первый раз слышу это имя. Слышала, как говорили о нем, я прекрасно помню. Это был тот человек, у которого было отравлено сердце?

– Да, – равнодушно признался Хуан. – Наверное один из худших, потому что связан с первыми воспоминаниями. Он учил меня ненавидеть сострадание; только становясь похожим на него, жестокого и злого, мне удавалось немного утихомирить его бешенство. Он был учителем в мастерском владении злом: учил пить, превосходно играть в карты, силой вырывать у слабого, лгать, красть, жить как загнанный зверь, и еще учил меня проклинать имя женщины, которая дала мне впервые грудь. Так же, как проклинал ее он.

– О, нет, чудовищно! Невероятно, чтобы человеческое существо доходило до такого предела. Как можно так ожесточиться?

– Я был живым напоминанием, оскорблением, изменой, которая разрушила его существование. Вся его лютая ненависть вдохновлялась моим существованием, висела надо мной все часы, минуты. И если говорить справедливо, то не его я должен ненавидеть, а того, кто оставил меня в его руках, кто слишком поздно решил забрать меня, только из-за ужаса, что его кровь могла пролиться на эшафоте: отец Ренато Д`Отремон, который также был и моим отцом.

– Так вот какая история! – в замешательстве воскликнула Моника.

– Да. Ты уже знаешь полную или, по крайней мере, большую часть. А теперь, когда твое любопытство удовлетворено, отбрось это, как сделал это я.

Он резко выдернул левую руку из сжимавших рук Моники и положил руки на штурвал, быстро меняя курс. Резкий толчок заставил качнуться Монику, он подхватил ее, возвращая на место.

– Посмотри туда. Это Синт-Эстатиус. Мы обойдем его стороной, а завтра будем в Бастер. Увидишь, какая это красивая земля. Обещаю тебе хорошую прогулку по ней.

– Хуан, я хотела сказать, что начинаю понимать вас. Думаю, должна сказать правильнее: я понимаю вас совершенно.

Голубое небо совершенно потемнело, украсилось звездами, а глаза Моники уже видели гигантский силуэт горы Мизери. Теплый и мягкий воздух, спокойное море, словно лагуна тихих вод, лагуна, по краям которой были кружева серебряной полной луны. Моника накрыла плечи шелковой накидкой, чуть прикрыла голову и вздрогнула, почувствовав сосредоточенный на себе взгляд Хуана, который сказал:

– Какой белой ты выглядишь под луной! Белой и сверкающей, как будто ты тоже звезда. Что-то есть такое в тебе. Ты как звезда, отраженная в водоеме. Кажется, она рядом, но мы видим лишь ее отражение. На самом деле она очень далека, в миллионах миль.

– Какая глупость! – покраснела польщенная Моника. – Почему вы говорите мне это? Не думаю, что это утверждение справедливо. Когда этим вечером я уверяла, что понимаю вас…

– Ты хотела сказать, что сочувствуешь. Я прекрасно понял.

– Нет. Я сказала, что поняла, потому что вдруг осознала многое. Сострадать – это другое. Сочувствовать можно даже тогда, когда мы не очень хорошо понимаем, сочувствовать всем, кто страдает. А кто не страдает в этом мире? Все страдают, всё страдает. Как правило, каждый видит и чувствует собственные мучения, но прекрасен момент, когда наше сердце разрывается, переполняется по отношению к другому сердцу, которое страдало больше, своими мучениями оно имеет большее право на нежность, на огромную любовь.

Быстрым движением она взяла левую руку Хуана, повернула ее жесткой и широкой ладонью вверх, и, словно подталкиваемая непреодолимым порывом, дрожащим поцелуем прикоснулась к длинному шраму.

– Моника, – глубоко потрясенный спросил Хуан. – Что ты делаешь?

– За вашу боль ребенка, Хуан, за эту жалость, которую никто не проявил, и за все, что вас еще ранит.

Она смотрела в его глаза с новым, неожиданным волнением, открывая сердце, и он побледнел, избегая этого взгляда. Под белой атласной кожей бежала с новым жаром алая тропическая кровь. На мгновение стерлось все: прошлое, мечты, воспоминание других горящих губ и глаз. Посреди корабля Хуан Дьявол не чувствовал под собой ног, словно весь переполнился, словно целый мир был в его непокорных волосах, могучих руках, чувственных губах и больших итальянских глазах.

Моника задрожала, когда он освободил руку из ее нежной тюрьмы, и рука легла на хрупкую талию, медленно отводя к запертой двери единственной каюты Люцифера. Она чувствовала, словно ее пронзила незнакомая сила и одновременно слабость, словно она сдалась. Она не была способна сопротивляться и возражать. Словно пена волн, которые приносило и уносило море, она принадлежала Хуану Дьяволу.

– Доброй ночи, Моника, отдыхай. Спи хорошо, потому что завтра будет бурный день. Есть на что посмотреть в Сент-Кристофере. Тебе понравится.

Он бесшумно удалился, тихим и твердым шагом босых ног, а она неподвижно и пораженно стояла с одним именем Хуана в горле и жаром широких рук, разжигавших атласную кожу. Почему он оставил ее сейчас? Почему не подошел к ней, словно с сомнением ожидая первую ночь? Без него как будто закачался весь мир; без него она почувствовала одиночество, холод, но не могла позвать его. Волна смущения зажгла щеки, найдя выход доселе неведомыми ей слезами. Она подумала о стольких женщинах, которые без тени сомнения кидались в его объятия. О портовых падших женщинах, распутницах таверн, которые безусловно соревновались друг с дружкой. Она подумала об Айме, и жгучая волна неясных чувств овладела ей: гнев, ярость, смущение, почти ревность. Резко она вошла в каюту и с яростью заперла дверь.

– Ана, Ана! Просыпайся, дура!

– Ах, черт побери! Постоянно вы должны меня оскорблять.

– Постоянно ты должна раздражать меня, постоянно должна спать. Выйди, прогуляйся по дому. Сходи и посмотри, где остальные и что делают.

– Сейчас? Ай, моя хозяйка, сейчас три утра. Даже не глядя можно понять. Ни хозяйка София, ни сеньора Каталина не вернулись из столицы. Что касается нотариуса и сеньора Ренато…

– Ренато продолжает пить?

– А как же, хозяйка. Бродит, как тень. Иногда в кабинете он валится на диван и там дремлет. Потом встает и снова пьет, снова бродит. Но со вчерашнего вечера он ничего не просил.

– Где ты сказала он?

– У входа в дом, смотрит и смотрит на дорогу и ущелье. По-моему, он в отчаянии, потому что возвращаются сеньора София и сеньора Каталина. И как я сказала, почему бы ему не сесть на лошадь и не разыскать их?

– Ты уверена, что он не пьяный?

– Говорю же… Если он ничего не пил со вчерашнего дня, уверена, он уже протрезвел.

– Дай накидку.

– Накидку? Вы выйдите отсюда? Сеньора София ясно сказала, что вам нельзя выходить из комнат. Вы угодите прямо в пасть волку. Вспомните, как он пришел вчера вечером, после того, как приказал позвать вас, а вы были там.

– Подай накидку, уйди и не мешайся, простофиля.

Да, Ренато стоял возле перил, скрестив руки, с лихорадочными глазами от алкоголя. Он настолько изменился, что казался теперь другим человеком: растрепанный, обросший, с расстегнутой на белой груди рубашкой, с мрачным взглядом, горьким изгибом губ. Он выглядел постаревшим лет на десять, с таким выражением и внешностью, трагической тенью его самого, что казался странно похожим на Франсиско Д`Отремон и, несомненно, был братом Хуана Дьявола.

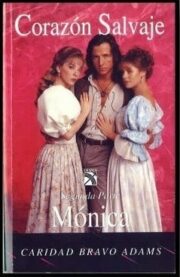

"Моника (ЛП)" отзывы

Отзывы читателей о книге "Моника (ЛП)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Моника (ЛП)" друзьям в соцсетях.