– Вы не боитесь оставлять ребенка одного на борту?

– Колибри? Ба! Он один побывал в наихудших местах. Он не боится, наоборот, он рад, что на нем лежит такая ответственность. К тому же это ненадолго. Немного погодя я научу его работать веслами, чтобы ему было проще добираться до пляжа. Мать Голландия еще не приветствовала его в порту Саба, и не думаю, что это нужно. Здесь принимают немногочисленных посетителей, и чем меньше, тем лучше.

– Никогда не видела такого прекрасного острова.

– Взгляни, разве это не рай? Но есть и уголки ада. Где больше сотни людей, там есть бедные и богатые, благородные и плебеи, хозяева и рабы, избранные люди.

Он греб, медленно огибая скалистый берег, пока не обнаружил блаженный заслон пляжа. Виноградники и кокосовые пальмы наводили тень, доходя почти до самого берега моря. С быстротой юнги он выпрыгнул. Резким рывком затащил лодку на песок пляжа, и прежде чем та свалится набок. Как перышко, Хуан подхватил Монику и понес ее на руках в тень пальм.

– Ахаха! Вот мы и ступили на землю Саба. Прекрасный вид, правда?

Стояла священная тишина, которая спускалась с голубых небес теплым и пахучим воздухом. Аромат перца, гвоздики, мускатного ореха, старый запах островных пряностей, о которых грезил Колумб и мечтательные мореходы XV века. Аромат, который Моника вдыхала с непроизвольной жадностью, впитывала, как новую силу, в которой нуждалась молодость, как чувство, отличное от любви, от предметов, жизни. Как будто женщина выходила из глубины ненастоящего, чтобы вновь наслаждаться обычными вещами: светом, воздухом, здоровьем, которое вернулось к ней и неслось по крови, и что ей чуть больше двадцати.

– Мы уже недалеко от «Боттом», или по-нашему «Дно». Так называется главный населенный пункт острова Саба, лучше сказать, единственный населенный пункт, так как остальные – обычные рыбацкие деревушки. Боттом находится на месте потухшего вулкана. Его построили старые голландские моряки. В городе просторные, основательные, чистейшие дома, как на островах Кюрасао и Бонэйр. Ты никогда не видела этих островов, Моника?

– Нет, Хуан.

– Увидишь. Они того стоят. В другом стиле, и такие же красивые, как на острове Саба.

Без сурового властного взгляда, без неприятной саркастической гримасы, которая делала лицо жестким, сейчас он казался совершенно другим человеком, спокойным, молодым и искренним! Жгучие, темные и преданные глаза смотрели вперед. Сладостный и чувственный рот мог бы казаться нежным, если бы не волевой подбородок и широкие челюсти, которые переходили в квадратную шею, крепкую и сильную. Он не был празднично одет, как остальные моряки. Он равнодушно ступал по камням и колючкам сильными босыми ногами. Он был красивым, мужественным и крепким, с варварской красотой острова Саба, чей вулкан находится посреди морей. На этих полу-девственных землях и в каюте Люцифера это был не тот неприятный, жестокий, дикий и необузданный человек, который поразил Монику в долине Д`Отремон. У него не было нахального взгляда и оскорбительной ухмылки, с которой он приходил под окна старого дома в Сен-Пьере. Моника смотрела на него и спрашивала себя, почему он так изменился, пока тот не заговорил, будто отвечая на ее размышления:

– Как странно иногда время мчится, не правда ли? Словно сотня лет прошла с тех пор, как мы уехали с Мартиники, а прошло всего лишь четыре недели. Хочешь прогуляться до города? Осталось преодолеть немного, лишь небольшой клочок земли. Конечно, подняться в гору. Но ты весишь немного, я могу нести тебя на руках.

– Нет, ради Бога! Как я могу докучать вам?

– Здесь не знают карет и лошадей. Мулы и ослы – это все, что можно встретить. Женщины голландских колонизаторов обычно ездят в паланкине или на руках раба.

– Не может быть! Они используют людей в качестве животных?

– Это достопочтенные люди, – насмешливо подчеркнул Хуан. – Сюда привозят много рабов из Африки, а также из Европы. Еще сто лет назад их продавали на этих островах в тюремных кандалах. Огромный улов преступников городов Англии, Франции, Голландии. Воры, пираты, карманники, бродяги без профессии или бедняки без имени и состояния. На пристани их продавали с аукциона на год, пять, десять лет, а в этом климате они умирали или их обменивали. Забавно, не так ли?

– В этом нет ничего забавного. Это слишком жестоко.

– А что еще человек творит на свете, кроме жестокости? Фундамент зáмков и дворцов укреплен слезами, кровью, мучительным пóтом тысяч несчастных, изнемогавших от усталости. Благодаря этому мы имеем цивилизацию. Если бы мир был хорош, то не было бы мира, Святая Моника, был бы земной рай.

– Святая Моника… – пробормотала она медленно. – Как же долго вы не называли меня так.

– Да, – весело подтвердил Хуан. – Согласно нашему новому календарю – целых сто лет. Ты же, наоборот, не зовешь меня Хуан Бога.

– Теперь как никогда я могла бы вас так звать. Если правдой была мысль оставить меня на Мари Галант.

– Да, это было правдой, – подтвердил с грустью Хуан. – Но кое-кто решил сорвать эту идею, и как я сказал, ты заплатила за чужую вину.

– Хотите сказать, что в конечном итоге отвергли эту мысль? – опечалилась Моника.

Хуан избежал обеспокоенного взгляда, тряхнул головой, словно испугавшись мрачной мысли, которая внезапно охватила его. Затем решительно поднял Монику на руки, которая испуганно возразила:

– О, ради Бога! Что вы делаете?

– Несу в город. Не хватает пройти немного… – Почти бегом, босыми ногами, он взобрался на гору с невероятной тигриной ловкостью. Казалось, Моника была пушинкой в его сильных руках и со страхом ухватилась за его шею. Она вновь почувствовала, что не хозяйка даже своей жизни и сдалась, закрыв глаза. Как можно бороться против этой слепой силы? Это было так же бесполезно и глупо, как противостоять силе бури, как ухватиться руками за свистящее дыхание циклона. Она принадлежала ему, этому мужчине, который нес ее на руках на гору, как если бы захотел швырнуть ее в ямы, видневшиеся по обеим сторонам узкой дороги, как мог бросить ее в море или оставить умирать в каюте Люцифера. Она жива благодаря милосердию варвара, который клялся, что не будет иметь жалости и сострадания. Какой защитой и теплотой духа окутало ее! Какая странная и жгучая сладость капля за каплей сочилась в ее душу, которой она осмелилась наслаждаться! Они уже поднялись и остановились, он мягко поставил ее на землю.

– Вот ты и здесь, это Боттом. Важный город Сабы. В этой долине есть что-то вроде отеля. Пойдем, поедим чего-нибудь, а потом пойдем по магазинам. Это платье тебе очень идет. Нам нужно купить еще.

– О нет, нет, ни в коем случае! Вы с ума сошли? Мне ничего не нужно, я ничего не хочу, а если у вас есть жалость, дайте мне свободу вернуться. Мне поверят в любом месте. Позвольте мне вернуться в монастырь, Хуан?

– Твой монастырь? Как может тебя это радовать?

– Там есть мир, тишина, одиночество и покой.

– В могиле тоже покой! И почему ты хочешь умереть, когда жива? Ты даже не понимаешь, насколько это нелепо! Подойди, посмотри туда.

Он снова подхватил ее, унося к каменному бордюру ближайшего пруда. Это был маленький водоем, где капля за каплей разливался родник, и он, словно в зеркале, отразил две фигуры: огромную и крепкую Хуана; хрупкую, дрожащую и утонченную Моники де Мольнар.

– Посмотри, Моника, посмотри хорошо. Посмотри на себя без монашеской одежды, без черных тряпок, которые скрывали тебя до такой степени, что не видно было ни тела, ни души. Сними эту накидку!

Он сдернул ее и заставил опуститься к воде, чья гладкая поверхность отражала ее. Моника увидела в чистоте водного голубого неба приоткрытые губы, сверкающие глаза, немного растрепавшиеся светлые волосы. Увидела обнаженную шею, грудь, ладони, хрупкие руки, неподвижно соединенные, словно две белые лилии, и глаза посмотрели восторженно, увидев себя другой.

– Сколько лет ты не смотрелась в зеркало?

– Не… не знаю… – сомневалась взволнованная Моника. – На самом деле я немного смотрелась на корабле. Я выглядела в этом платье так глупо, несвойственно самой себе.

– Это платье простой деревенской женщины, которая живет, любит, радуется солнцу и чувствует его поцелуи на коже. Посмотри на себя, разве ты не красива? Не прекрасна? Разве ты не такая же красивая, как и сестра? Пойми, что не оскорбление осознавать, что ты красива, привлекательна и желанна для настоящего мужчины. Это не оскорбление, наоборот.

– О, замолчите! Оставьте меня, Хуан!

– Не оставлю, но не бойся, я ничего от тебя не хочу, если ты не расположена. Почему ты хочешь умереть? Какая может быть причина? Думаешь, не сможешь жить без Ренато? Я так не думаю. И не думаю, что ты можешь так сильно его любить. Ты всегда жила без него, он никогда не был твоим, ты никогда не была в его объятиях.

– У меня была надежда… – призналась Моника, борясь между стыдом и тревогой.

– Какой же ничтожной была эта надежда! Твоей страсти не существовало, она была ложью. Была только безумная, отчаянная, тоскливая любовь, которая была у нас двоих, и которая ушла сквозь ладони. Конечно больно, конечно мы чувствовали, как она отрывается от души. Надежда! Надежда, сон! Это ложь, Моника, ложь. Нет больше повязки, которая закрывала глаза и душила чувства. Сначала я возненавидел тебя, думал, ты на самом деле такая: послушный лик, украшающий алтарь, холодность, бессердечие, бездушность, бескровность. Я думал, ты нечто вроде святой. Не было насмешки в этом прозвище. Святая Моника… Теперь я вижу, что ты оставила монашеские одежды, черные одежды и лживые чувства, что у тебя есть сердце, способное страдать и любить.

Они стояли неподвижно у края источника. Моника закрыла глаза. Едва посмотрев на темный силуэт его отражения, она двинула белокурой головой с болезненным выражением:

– Почему вы так меня мучаете этим, Хуан? Для чего?

– Чтобы вылечить. Прежде чем заболело тело, у тебя была больна душа. Больная старыми мыслями, глупыми суевериями. Ты не мумия, обернутая в бинты, я хочу, чтобы ты жила, радовалась солнцу, и если после этого как настоящая женщина ты почувствуешь, что весь мир зовут Ренато, то я пойму, что ты была права, что ценнее для тебя было умереть или убить тебя.

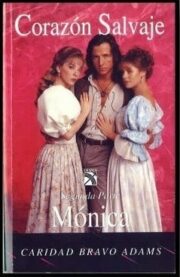

"Моника (ЛП)" отзывы

Отзывы читателей о книге "Моника (ЛП)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Моника (ЛП)" друзьям в соцсетях.