Татьяна вернулась со стаканом черной грязи, набранной кем-то у сгоревших Бадаевских складов. Она объяснила, что это спекшийся с землей сахар.

– Как только грязь осядет на дне, чай будет сладким, – добавила она, пытаясь улыбнуться.

«Переступай через мертвецов, Татьяна, не поднимай глаз, стой в очереди и старайся не потерять место, потому что тогда хлеба не останется и придется тащиться в другой магазин в напрасной надежде… Стой, не двигайся, кто-нибудь придет и оттащит тела». Бомба упала на улицу, прямо на Фонтанку, на очередь, в которой стояла Татьяна, и разорвала в клочья с десяток женщин. Что делать? Позаботиться о раненых? Или о семье? Или помочь перетаскивать мертвых? «Не поднимай глаз, Татьяна».

«Не поднимай глаз Татьяна, смотри на снег, чтобы видеть только разваливающиеся стеганые сапоги. Раньше мать состегала бы тебе другую пару. Но теперь мама не может сшить лишний комплект обмундирования даже с помощью Даши, хотя в октябре строчила на машинке по десять комплектов в день».

«Александр! Я хочу сдержать данное тебе слово! Хочу остаться жива… только не знаю как. Даже с моими малыми потребностями и не слишком хорошим аппетитом я не могу существовать на двести граммов в день. Двести граммов хлеба, на двадцать пять процентов состоящего из съедобной целлюлозы: опилок и сосновой коры. Хлеб со жмыхом из хлопковых семян раньше считался бы ядовитым… но то было раньше. Да и хлеб – это не хлеб, а почти сухарь: вода да нечто вроде муки. Кажется, ты называл такой галетами? Но он темный и тяжелый, как булыжник. Я не могу выжить на двухстах граммах такого хлеба.

Не могу выжить на бульоне.

Не могу выжить на водянистой овсянке.

Как не смогла Люба Петрова. Как не смогла Вера. Как не смог Кирилл. Нина Игленко. Смогут ли мама и Даша? А Марина?

Все, что бы я ни делала для выживания, попросту недостаточно.

Для того чтобы выжить, от меня требуется что-то большее. Что-то принадлежащее к миру иному. Какая-то другая сила, которая могла бы перевесить, пересилить, заглушить холод и голод».

Желание есть куда-то ушло, перетекло в постоянное недомогание, потерю интереса ко всему окружающему. Татьяна даже бомбежки теперь полностью игнорировала: не было сил убегать, падать на землю, поднять раненого или подвинуть тела. Тупое онемение распространилось по всему телу, апатия заковала ее стальной броней, броней, через которую очень редко могло проникнуть подобие прежних чувств.

И эти чувства по-прежнему принадлежали родным. Маме, будоражившей ее сердце, Даше, неизменно вызывавшей сочувствие и сострадание… Даже Марина, несмотря на свою мерзкую алчность, еще была способна ее тронуть. Даже Нина Игленко была достойна жалости. Нина, дождавшаяся смерти последнего сына, прежде чем навеки закрыть глаза.

Нужно перестать чувствовать.

Она уже сцепила зубы, чтобы протянуть очередной день. Придется сцепить их крепче. Потому что еды больше нет.

«Я не стану дрожать.

Не стану шарахаться от своей короткой жизни.

Не опущу голову.

Найду способ поднять глаза.

И отсеку все.

Кроме тебя, Александр.

Ты всегда со мной».

Оборотная сторона белых ночей – ленинградский декабрь. Белые ночи – свет, лето, солнце, голубое небо. Декабрь – тьма, метели, тучи, нависшее над городом серое небо. Угнетающее небо.

Только часам к девяти по городу разливался серый свет. Держался часов до трех, потом незаметно исчезал, оставляя лишь мрак.

Полный мрак. В начале декабря электричество отключили окончательно. И по-видимому, навсегда. Город окутала ледяная ночь. Весь городской транспорт встал. Для автобусов не было бензина. Для трамваев – тока.

Рабочая неделя уменьшилась до трех дней, потом до двух, потом до одного. Электроэнергию подавали только на предприятия, имевшие хоть какое-то отношение к фронту: Кировский, мамину фабрику, больницу, где работала Таня, водоканал. Но в домах не было ни электричества, ни отопления. Вода оставалась только на первом этаже. Вниз, по ледяному спуску.

Над городом стояла дымка, скорее похожая на серую пелену, окончательно лишавшая Татьяну присутствия духа. И невозможно было думать ни о чем, кроме собственной смертности. Совсем невозможно.

В начале декабря Америка наконец вступила в войну: что-то связанное с японцами и Гавайями.

– Может, хоть сейчас, все вместе… – мечтала мама.

Через несколько дней наши отбили у немцев Тихвин. Именно этого так ждала Татьяна. Тихвин! Это означало железную дорогу, ледяную дорогу, еду! Повышение норм!

Но ничего не случилось.

И нормы не повысили.

Сто двадцать пять граммов хлеба.

Когда свет погас, радио тоже замолчало. Ни метронома, ни новостей. Ни света, ни воды, ни дров, ни еды. Тик-так. Тик-так.

Они сидели, смотрели друг на друга, и Татьяна знала, о чем думают все.

Что дальше?

– Расскажи нам анекдот, Татьяна.

Вздох.

– Покупатель просит продавца: «Можно отрезать пять граммов колбасы?» – «Пять граммов? Издеваетесь?» – «Вовсе нет. Если бы я издевался, попросил бы нарезать».

Короткое молчание.

– Молодец, дочка.

Татьяна возвращалась к себе, волоча за собой по коридору ведро воды. Дверь психа Славина была закрыта. До Татьяны неожиданно дошло, что она закрыта уже давно. Зато дверь Петровых была распахнута. Петров сидел за маленьким столиком, безуспешно пытаясь свернуть самокрутку.

– Вам помочь? – спросила она, оставив ведро на полу и подходя к нему.

– Спасибо, Танечка, – глухо пробормотал он. Его руки тряслись.

– Почему вы дома? На работе по крайней мере хоть есть дают. На Кировском ведь еще кормят, правда?

Кировский, постоянно находившийся под огнем немецких пушек, бивших с Пулкова, был давно разрушен, но строители ухитрились возвести цехи поменьше внутри разрушенного фасада, и еще несколько дней назад Петр Павлович ездил туда на трамвае.

Татьяна смутно припомнила маршрут номер один.

– Что случилось? Не хотите идти?

Петров покачал головой:

– Не волнуйся за меня, Танюша. У тебя и своих бед полно.

– Скажите, дело в бомбах?

– Да нет.

– Значит, ни еда, ни бомбы тут ни при чем?

Она посмотрела на его лысую ссохшуюся голову и прикрыла дверь.

– Тогда что? – уже спокойнее повторила она.

Петров рассказал, что почти перебрался на Кировский, где чинит разбитые танковые моторы. Запасных частей и новых моторов почти не поступало.

– Я придумал, как вставлять в танки авиационные моторы. Чиню и вставляю в танки.

– Значит, получаете рабочие нормы? Триста пятьдесят граммов хлеба?

– Да. Видите, пришел домой, а сил идти обратно нет. Вот отдохну немного, может, тогда… Тоскливо мне, да Любу все равно не вернешь.

Татьяна невольно отступила.

– Ужасно жаль Любу, – пробормотала она и потихоньку ушла.

Когда она возвращалась с работы, дверь Петровых по-прежнему была распахнута. Татьяна заглянула в комнату. Петров по-прежнему сидел за столом с погасшей самокруткой в руке. Он был мертв. Татьяна дрожащими руками перекрестила его и закрыла дверь.

Они смотрели друг на друга, с кушетки, с кровати, с другого конца комнаты. Все четверо. Теперь они ели и спали в одной комнате. Ставили тарелки на колени и съедали вечернюю порцию. А потом садились перед буржуйкой и смотрели в огонь через маленькое оконце. Этот огонек был единственным светом в комнате. У них были и фитиль, и спички, но ни капли керосина для лампы. Если бы только хоть немного…

О господи!

Татьяна вспомнила.

Моторное масло. То самое масло, которое велел купить Александр в то июньское воскресенье, когда еще продавалось мороженое, светило солнце и была надежда. Он говорил ей… а она не слушала.

И что теперь?

Даже тиканья не слышно.

– Марина, что ты делаешь?

Марина срывала обои со стены. Оторвав кусок, она подходила к ведру, окунала туда бумагу, брала ложку и соскребала клейстер.

– Сегодня в очереди одна женщина говорила, что клейстер делали из картофельной муки.

Татьяна осторожно отобрала у Марины обрывок.

– Картофельной муки и клея.

Марина едва не ударила ее.

– Не трогай! Оторви себе сама, если хочешь.

– Клей, Марина, – повторила она.

– И что же?

– А что, если отравишься?

Марина беззвучно рассмеялась, соскребая влажный клейстер и отправляя в рот.

– Даша, что ты делаешь?

– Растапливаю буржуйку.

Даша стояла перед печуркой, бросая в огонь книги.

– Ты жжешь книги!

– Нужно же как-то согреться!

Татьяна схватила сестру за руку:

– Нет, Даша! Прекрати! Только не книги! До такого мы еще не дошли!

– Таня! Будь у меня больше сил, я бы убила тебя, разрубила на куски и съела, – бросила Даша, швыряя в печку очередную книгу. – И не учи меня…

– Нет, Даша, – повторила Татьяна, не выпуская ее руки. – Не книги.

– Но у нас нет дров, – спокойно парировала Даша.

Татьяна бросилась к кровати. Зощенко, Джон Стюарт Милль, английский словарь…

Она вспомнила, что в воскресенье днем читала Пушкина и неосторожно оставила драгоценный томик у кушетки.

Девушка повернулась к Даше, продолжавшей неустанно бросать в огонь одну книгу за другой, и с ужасом увидела у нее «Медного всадника».

– Даша, нет! – взвизгнула она, бросаясь на сестру.

Откуда у нее взялись силы кричать? Набрасываться? Откуда взялись силы на эмоции?

Татьяна вцепилась в книгу, ВЫДРАЛА из цепких Дашиных пальцев.

– Не смей, – дрожа, повторяла она. – Это моя книга.

– Все они наши, – вяло протестовала сестра. – Какая разница? Главное – не замерзнуть.

Татьяна была так потрясена, что не могла ничего сказать и только молча лизала губы.

– Но почему книги? – выговорила она наконец. – А мебель? Стол и шесть стульев. Если экономить, нам хватит на всю зиму.

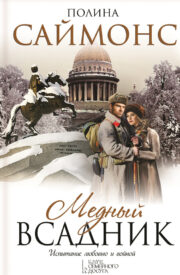

"Медный всадник" отзывы

Отзывы читателей о книге "Медный всадник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Медный всадник" друзьям в соцсетях.