Первое, что увидела Татьяна, – ярко освещенную церковь Святого Николая, стоявшую на холме с видом на гавань. Она остановилась, чтобы спросить дорогу к Helsingin Yliopistollingen Keskussairaala, больнице университета Хельсинки. Она выучила эти три финских слова, но, к сожалению, не понимала ответов. После пятой остановки она наконец напала на человека, немного знавшего английский. Оказалось, больница была как раз позади церкви.

Доктора хорошо знали и любили в больнице, где тот работал еще с войны сорокового. Санитары немедленно принесли носилки. И засыпали Татьяну вопросами, которых она тоже не понимала – ни на английском, ни на финском.

Там же она встретила еще одного сотрудника Красного Креста, доктора Сэма Левита. Едва взглянув на ее щеку, он объявил, что тут нужны швы, и предложил местную анестезию. Татьяна отказалась:

– Шейте так, доктор.

– Но вам понадобится не меньше десяти швов! – воскликнул тот.

– Всего десять?

Пока он шил, она сидела молча и неподвижно на больничной койке. Потом он предложил ей сульфидин, болеутоляющее и еду. Она выпила лекарство, но не стала есть, показав Левиту свой распухший окровавленный язык.

– Завтра, – прошептала она. – Завтра мне будет получше, тогда и поем.

Сестры принесли ей не только широкий чистый халат, скрывавший живот, но и теплые чулки и фланелевую сорочку и даже предложили постирать ее старую, засаленную. Татьяна отдала им одежду и пальто, но оставила повязку с красным крестом.

Позже она легла на пол у кровати Сайерза. Но пришла ночная сестра и, попросив ее пойти спать, чуть не силой подняла и вывела. Татьяна позволила увести себя, однако как только сестра спустилась на пост, Татьяна вернулась к доктору.

Утром ей действительно стало лучше, а ему – хуже. Она получила старую одежду и белый накрахмаленный халат и даже смогла проглотить немного овсянки. И весь день просидела рядом с Сайерзом, глядя в окно на замерзший Финский залив, едва видный за каменными зданиями и голыми деревьями. Во второй половине дня пришел доктор Левит, чтобы осмотреть ее лицо и спросить, не хочет ли она лечь. Татьяна покачала головой.

– Но почему вы сидите здесь? – удивился он. – Почему не отдохнете?

Татьяна повернула голову к Мэтью и не ответила.

Потому что такова моя участь – сидеть у постели умирающих…

Ночью Сайерзу стало еще хуже. Столбик термометра пополз к цифре 42. Губы несчастного пересохли. На лбу выступил пот. Пенициллин не помогал. Татьяна не понимала, что с ним творится, и хотела одного: чтобы он пришел в себя. Она так и уснула на стуле у его кровати, положив голову на подушку рядом с ним.

Но посреди ночи проснулась, вдруг почувствовав, что конец близок. Его дыхание… о, как все это было ей знакомо… с клекотом вырывалось из груди. Татьяна взяла его за руку, положила другую ладонь на лоб и своим изорванным языком шептала на русском и на английском об Америке, обо всех тех вещах, которые он увидит, когда поправится.

Доктор открыл глаза и едва слышно пожаловался, что замерз. Татьяна принесла ему еще одно одеяло.

– Простите меня… Таня… – пробормотал он, слабо сжимая ее руку и часто дыша ртом.

– Нет, это вы меня простите, – пробормотала она и уже чуть громче добавила: – Доктор Сайерз… Мэтью… умоляю, скажите мне, что случилось с моим мужем на самом деле? Дмитрий выдал его? Он арестован? Мы в Хельсинки. Мы выбрались из Советского Союза. Я туда не вернусь. Мне так мало нужно. – Она нагнула голову к его руке. – Всего лишь немного утешения…

– Уезжайте… в Америку, Таня… – Его голос угасал. – Это станет утешением для него.

– Тогда утешьте меня правдой. Вы действительно видели его мертвым в озере?

Доктор долго смотрел на нее, как показалось Татьяне, с выражением понимания и неверия, прежде чем закрыть глаза. Навеки. Татьяна ощутила, как дрогнула его рука, услышала, как воздух в последний раз с хрипом вышел из легких. И все.

Татьяна сжимала его пальцы до утра. Пока не пришла сестра и не увела ее. В коридоре она обняла Татьяну и сказала по-английски:

– Милая, иногда любых забот и самого лучшего ухода оказывается недостаточно. Люди все равно уходят от нас. Идет война. Невозможно спасти всех.

Сэм подошел к ней во время обхода и спросил, что она собирается делать. Татьяна ответила, что должна вернуться в Америку.

– Вернуться? – удивился Сэм и, подавшись вперед, прошептал: – Слушайте, не знаю, где вас нашел Мэтью. Ваш английский хорош, но не настолько. Вы действительно американка?

Татьяна, побледнев, кивнула.

– Где ваш паспорт? Вы не сможете въехать в страну без паспорта.

Она молча смотрела на него.

– Кроме того, это слишком опасно. Немцы беспощадно бомбят Балтику.

– Да.

– Корабли постоянно тонут.

– Да.

– Почему бы вам не остаться до апреля? Поработать здесь, пока не растает лед? Ваше лицо тем временем заживет. Нужно снимать швы. И нам нужны рабочие руки. Оставайтесь в Хельсинки.

Татьяна покачала головой.

– Вам все равно придется остаться, пока мы не раздобудем вам новый паспорт. Хотите, отведу вас в американское посольство? У них уйдет не меньше месяца на то, чтобы выдать вам новые документы. К тому времени лед растает. Пока что в Америку очень сложно добираться.

Но Татьяна понимала, что Госдепартамент США, сделав запрос о некоей Джейн Баррингтон, обнаружит, что таковой не существует. Александр предупредил, что в Хельсинки нельзя оставаться ни минуты: у НКВД длинные руки. И твердил, что им нужно в Стокгольм. Качая головой, Татьяна отступала.

Она покинула больницу с рюкзаком, медицинским чемоданчиком и дорожными документами на имя Джейн Баррингтон. Вышла к полукруглой гавани и села на скамейку, наблюдая, как торговцы на рыночной площади укладывают товар и столики на тележки и убирают площадь.

Снова воцарился покой.

Над головой кричали чайки.

Татьяна сидела и ждала, ждала бесконечно, пока не наступила ночь. Потом встала и пошла мимо узкой улицы, ведущей к сверкающей церкви Святого Николая. Она едва взглянула на здание.

И долго бродила по гавани почти в полной темноте, пока не увидела грузовики с желто-голубым шведским флагом, в кузова которых грузили доски, связками лежавшие на земле. Оказалось, что даже по ночам в гавани не затихает жизнь. Татьяна сообразила, что именно в это время переправляются через Балтику товары. Днем грузовики слишком легко обнаружить. Хотя немцы обычно не бомбили суда нейтральных стран, но все случалось. Поэтому шведы наконец начали посылать свои суда и грузовики в составе конвоев. Так объяснял Александр.

Татьяна знала, что грузовики отправляются в Стокгольм, поскольку услышала, как грузчики упоминали название шведской столицы.

Она стояла поодаль, наблюдая, как грузят доски в кузов открытого грузовика. Боялась ли она? Нет. Уже нет.

Дождавшись, пока погрузка будет закончена, она подошла к водителю, показала повязку с красным крестом и сказала по-английски, что она медсестра, что ей срочно нужно попасть в Стокгольм и не может ли он перевезти ее через Ботнический залив за сто долларов. Водитель не понял ни слова, но, когда она показала ему стодолларовую банкноту и произнесла волшебное слово «Стокгольм», с радостью взял деньги и кивнул.

Он не знал ни английского, ни тем более русского, поэтому они не обменялись и тремя словами, что вполне устраивало Татьяну. По пути через непроглядную тьму, прорезанную фарами конвоя, она вспомнила, как впервые поцеловала Александра, когда они были в лесу, в Луге, и она всерьез опасалась, что он сразу же поймет, что ее никогда раньше не целовали. И тогда она решила: «Если он спросит, я обязательно солгу, чтобы он не считал меня такой уж неопытной дурочкой». Она думала так секунду или две, а потом все мысли вообще вылетели из головы, потому что губы его были такими жадными, а поцелуй – таким страстным и потому что в своем стремлении вернуть поцелуй она забыла свою неопытность.

Воспоминания о первом поцелуе заняли почти всю дорогу. Потом Татьяна заснула.

И так и не узнала, сколько они ехали. Последние несколько часов грузовики пробивались сквозь лед, сковавший небольшие острова – предвестники Стокгольма.

– Tack, – сказала она водителю, когда они остановились в гавани. – Tack sa mycket.

Александр научил ее говорить «спасибо» по-шведски.

Татьяна перешла через ледяное поле, стараясь не поскользнуться, поднялась по гранитным ступенькам. И вышла на вымощенную брусчаткой набережную. Она в Стокгольме. В Стокгольме! И почти свободна.

Она медленно побрела по полупустым улицам. Было раннее утро – магазины еще не открылись. Какой сегодня день? Она не знала.

Рядом с доками Татьяна нашла маленькую уже открытую булочную, где на полках лежал белый хлеб. Она показала женщине американские деньги. Владелица покачала головой и сказала по-шведски:

– Bank. Pengar dollars[23].

Татьяна повернулась к двери. Женщина что-то пронзительно крикнула вслед. Татьяна, боясь, что она заподозрит неладное, не остановилась. Она уже была на улице, когда та догнала ее и дала полбулки восхитительно пахнувшего теплого белого хлеба с корочкой и бумажный стаканчик с черным кофе.

– Tack. Tack sa mycket, – поблагодарила она.

– Varsagod, – ответила женщина, качая головой при виде протянутых Татьяной денег.

Усевшись на скамейку у доков, выходивших на полумесяц Балтийского моря и Ботнического залива, Татьяна жадно съела хлеб и выпила кофе. Ничего вкуснее она за всю свою жизнь не пробовала. Поев, она долго не мигая смотрела на голубой рассвет. Где-то там, к востоку от льда, лежал осажденный Ленинград. А еще дальше к востоку пробуждалось Лазарево. И между всем этим гремела Вторая мировая война. Между всем этим существовал товарищ Сталин.

Наконец она встала и бродила по улицам, пока не открылись банки. В одном она поменяла часть американских денег. Став богаче на несколько крон, она купила еще белого хлеба, нашла место, где продавали сыр, даже несколько сортов, и в довершение всего остановилась у кафе, где подали на завтрак не только овсянку и не только яйца, не только хлеб, но и бекон!

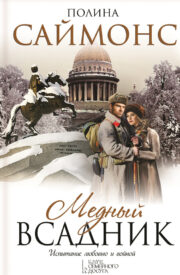

"Медный всадник" отзывы

Отзывы читателей о книге "Медный всадник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Медный всадник" друзьям в соцсетях.