– Ты сама знаешь.

Она продолжала легонько целовать его лицо. Задыхающийся голос прошептал:

– Помню, как в одну дождливую ночь мы прибежали из дома Наиры и положили одеяла перед огнем, и ты любил меня без устали, повторяя, что остановишься, только когда я стану умолять тебя. И как? Я стала умолять тебя остановиться?

– Нет, – прохрипел он. – Ты не из слабых, моя Татьяша.

– И ты тоже. А после ты заснул прямо на мне. Я долго лежала, прижимая тебя к себе. Даже не подумала пошевелиться. А когда утром открыла глаза, ты по-прежнему лежал на мне. А ты помнишь?

– Да, – выдохнул он, зажмурившись. – Помню. Все помню. Каждое слово, каждый вздох, каждую улыбку, каждый поцелуй, который ты мне дарила, каждую игру, в которую мы играли, каждый капустный пирог, который ты мне пекла. Я помню все.

– Теперь ты расскажи что-нибудь из своих воспоминаний, – прошептала она, – только тихо, иначе у того слепого, что лежит напротив, будет сердечный приступ.

Александр откинул ее волосы со лба и улыбнулся.

– Помню, как Аксинья сторожила у дверей бани, где мы были одни, разгоряченные и все в мыле, и я непрерывно шикал на тебя.

– Ш-ш-ш, – тут же прошипела Татьяна, показывая на спящего человека напротив.

Александр почувствовал, что она пытается отстраниться.

– Погоди, – выговорил он, прижимая ее к груди и оглядывая палату. – Мне кое-что нужно.

Татьяна лукаво улыбнулась.

– Да? И что именно?

Но Александр знал, что она уже успела распознать тот особенный взгляд, который всегда появлялся у него в определенные минуты.

– Должно быть, ты и в самом деле поправляешься, солдатик.

– Быстрее, чем ты представляешь.

Приблизив к нему раскрасневшееся лицо, она негромко заверила:

– Не волнуйся, я прекрасно представляю.

Александр принялся расстегивать ее халат. Татьяна отстранилась:

– Не надо.

– То есть как это «не надо»? Тата, расстегни халат. Я хочу потрогать твои груди.

– Нет, Шура. Кто-нибудь проснется, увидит нас, и тогда жди беды. Здесь так много народу. Кто-то да увидит. Может, как медсестре мне и простят постоянное желание держать тебя за руку. Но вот все остальное мне так просто не сойдет. Думаю, даже доктор Сайерз не поймет таких вольностей.

– Мне необходимо прикосновение твоих губ. Хочу почувствовать твои груди на своем лице, хоть на минуту, – потребовал Александр, не отпуская ее. – Ну же, Татьяша, расстегни верхние пуговицы и наклонись, будто поправляешь подушку. Я умру, если не поцелую твои груди.

Вздохнув и корчась от неловкости, она расстегнула халат. Александр так хотел ее, что не заботился о приличиях. В полной уверенности, что все спят, он жадно наблюдал, как она, расстегнув халат до талии, придвинулась к нему и подняла рубашку.

Увидев ее груди, Александр так громко ахнул, что она отпрянула и торопливо одернула рубашку. Ее груди, молочно-белые и налитые, набухли вдвое больше прежнего.

– Таня, – простонал он и, прежде чем она сумела отступить, схватил ее за руку и притянул к себе.

– Шура, перестань, отпусти меня! – умоляла она.

– Татьяша, – повторил он. – О нет, Таня…

Татьяна больше не сопротивлялась.

– Ну же, отпусти меня, – пробормотала она, нагибаясь и целуя его.

Но Александр сжал ее еще крепче:

– О господи, ты…

– Да, Александр. Я беременна.

Он безмолвно уставился в ее сияющее лицо.

– И какого же дьявола нам теперь делать? – спросил он наконец.

– У нас, – объявила она, снова целуя его, – будет ребенок. В Америке. Так что скорее выздоравливай, чтобы мы могли выбраться отсюда.

Не найдя более подходящих слов, Александр все же выдавил:

– Тебе давно известно?

– С декабря.

– То есть до того, как попросилась на фронт? – тупо допытывался он.

– Да.

– И вышла на лед, зная, что беременна?

– Да.

– И дала мне кровь, зная, что беременна?

– Да, – улыбнулась она. – Да.

Александр повернул голову к кислородной палатке. Лишь бы не смотреть на стул, рядом с которым она стояла. Лишь бы не смотреть на нее.

– Почему ты мне не сказала?

– Шура! Именно поэтому и не сказала. Я тебя знаю: ты с ума бы сходил от тревоги, особенно потому, что сам еще нездоров. И чувствуешь, что не в силах меня защитить. Но со мной все в порядке. В полном порядке. И срок еще маленький. Ребенок появится не раньше августа.

Александр закрыл глаза руками, не в силах встретиться с ней взглядом. И услышал ее шепот:

– Не хочешь еще раз увидеть мои груди?

Он покачал головой:

– Я, пожалуй, засну. Приходи ко мне завтра.

Она поцеловала его в плечо.

После ее ухода Александр до самого утра пролежал без сна.

Как могла Таня не понять тех ужасов, которые преследовали его, того страха, который сжимал его сердце при мысли о попытке прорваться через границу во враждебную Финляндию вместе с беременной женой? Где ее здравый смысл, где обычная рассудительность?

Ах, о чем он только думает? Разве девушка, как ни в чем не бывало прошагавшая сто пятьдесят километров ежедневно простреливаемой земли ради того, чтобы он смог взять деньги, бежать и оставить ее, имеет хоть каплю здравого смысла?

«Я не собираюсь уходить из России пешком со своей женой и ребенком», – твердил себе Александр. Он вернулся мыслями к коммуналке на Пятой Советской, к грязи, вони, сиренам воздушного налета, холоду и голоду. Вспомнил, как в прошлом году видел на снегу замерзшую молодую мать с мертвым младенцем на коленях. Что хуже для него как для мужчины: оставаться в Советском Союзе или рискнуть жизнью Татьяны, чтобы привезти ее домой?

Солдат, офицер-орденоносец самой большой в мире армии, Александр чувствовал себя бессильным и беспомощным перед этим выбором.

Наутро, когда Татьяна пришла покормить его завтраком, Александр тихо объявил:

– Надеюсь, ты понимаешь, что в таком состоянии тебе никуда нельзя ехать? Я, во всяком случае, с места не двинусь.

– О чем это ты? Конечно, двинешься.

– Забудь.

– Господи, Шура, поэтому я и не хотела тебе рассказывать. Знаю, каким ты бываешь.

– И каким же? Скажи – каким? – взвился он. – Пока что я не могу с кровати сползти! И как, по-твоему, я должен реагировать, лежа здесь, как тряпичная кукла, пока моя жена…

– Никакая ты не тряпичная кукла! Даже раненый, ты остаешься прежним. И не морочь мне голову. Все это временное. А вот ты не меняешься. Так что держись, солдат! Смотри, что я нашла тебе: яйца! Доктор Сайерз поклялся, что они настоящие, а не яичный порошок. Попробуй и скажи, так ли это.

Александр передернулся при мысли о пути из Хельсинки до Стокгольма по льду на грузовиках. Пятьсот километров!

Ему было противно смотреть на яйца, принесенные женой.

– Ну почему ты такой злющий? – вздохнула она. – Почему вечно на меня сердишься?

– Интересно, верно?

– Ладно, – отмахнулась она, вручая ему вилку. – Ешь, пожалуйста.

Александр швырнул вилку на металлический поднос.

– Таня, сделай аборт, – твердо сказал он. – Попроси доктора Сайерза, пусть поможет. У нас будут другие дети. Обещаю. Много-много малышей. Мы только этим и будем заниматься и как католики не признавать никаких абортов. Сколько родится – все наши. Но мы просто не можем сделать так, как задумали, если ты не избавишься от этого. Я не смогу.

Он попытался взять ее за руку, но она вырвалась и встала.

– Ты шутишь?

– Разумеется, нет. Девушки постоянно делают аборты, что тут такого? – бросил он и, не удержавшись, добавил: – У Даши было три.

Лицо Татьяны исказилось ужасом.

– От тебя? – пролепетала она.

– Нет, Тата, – устало ответил он, потирая глаза. – Не от меня.

Облегченно вздохнув, по-прежнему бледная Татьяна прошептала:

– Но я думала, аборты с тридцать восьмого года запрещены.

– Господи! – ахнул Александр. – Ну откуда такая наивность?

Татьяна трясущимися руками схватилась за спинку стула и стиснула зубы, чтобы не закричать.

– Тут ты прав. Я действительно наивна. Может, мне тоже следовало сделать три нелегальных аборта до встречи с тобой? Вероятно, это сделало бы меня более привлекательной и менее наивной в твоих глазах.

Сердце Александра сжалось.

– Прости… я не хотел.

Он помедлил.

Она стояла слишком далеко, и он не мог дотянуться до ее руки.

– Я думал, Даша с тобой делилась.

– Только не этим, – измученно выдавила Татьяна. – Она никогда не говорила со мной о таких вещах. Да, моя семья старалась уберечь меня. Все же мы жили слишком скученно, в тесных комнатах. Я знала, что мама в середине тридцатых сделала с десяток абортов, Нина Игленко – восемь, но я даже не об этом говорю…

– Итак, в чем же проблема? Что ты имеешь в виду?

– И ты, зная, что я испытываю к тебе, воображаешь, что могу пойти на такое?

– Нет, разумеется, нет, – съязвил Александр. – С чего бы это вдруг? С какой радости ты сделаешь что-то, чтобы меня успокоить?

– Ты прав, – гневно прошептала Татьяна, наклонившись над ним. – Твой покой или твой ребенок. Трудный выбор!

Она бросила тарелку с яйцами на поднос и молча вышла.

И не возвращалась целый день. Промучившись до утра, Александр понял, что пропал. Мысль о том, что Татьяна сердится на него, было невозможно вынести даже минуту, не говоря уже о шестнадцати часах, которые он провел без нее. Он просил Инну и доктора Сайерза позвать Татьяну. Но она, как оказалось, была очень занята и не могла прийти. Поздно вечером Татьяна все-таки вернулась и принесла кусок белого хлеба с маслом.

– Ты на меня обижена? – спросил Александр.

– Не обижена, а разочарована, – ответила Татьяна.

– Это даже хуже, – покачал головой Александр. – Таня, посмотри на меня!

Она подняла глаза. В ее взгляде светилась любовь.

– Мы сделаем так, как ты захочешь, – сказал Александр вздыхая.

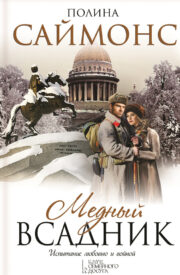

"Медный всадник" отзывы

Отзывы читателей о книге "Медный всадник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Медный всадник" друзьям в соцсетях.